На Северном Кавказе найдены артефакты можно сказать “мировые” – древнее греческих, египетских, китайских… Об этом в эксклюзивном интервью газете «МК» заявил археолог из Института истории материальной культуры РАН (СПб) Алексей Резепкин. Среди находок на памятнике “Клады”: самый древний струнный инструмент в мире (протоарфа), самый древний меч в мире, самая древняя в мире цветная роспись в гробницах (живопись) и самая древняя колонна на всем европейском пространстве. В связи с таким количеством сенсаций на язык сама собой наворачивается шутка: Россия – родина “Кладов” (по аналогии с иронической фразой “Россия – родина слонов”). Ведь поистине это – настоящие “сокровища нации”.

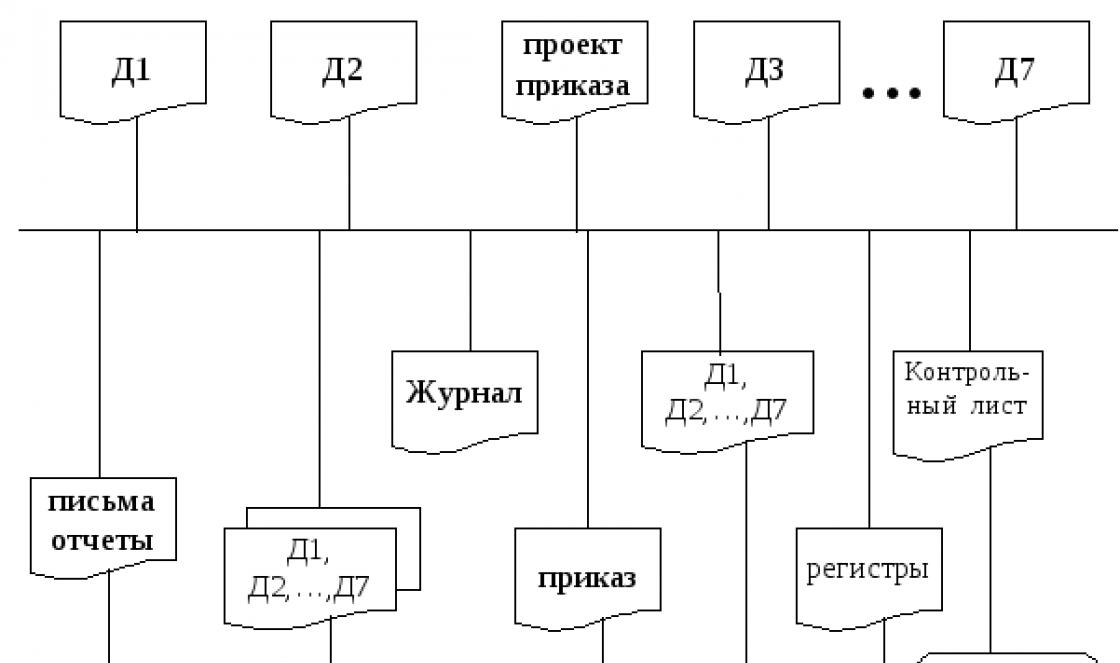

Археологическую сокровищницу России – памятник «Клады» очень важно защитить от кладокопателей. На фото – результат раскопок ученых Н.Веселовского (1838-1906) и В.Трифонова (ИИМК РАН).

Репортеру «МК» довелось принять участие в археологических раскопках там, где по неизвестной науке причине в древних каменных строениях, словно по некоему странному уговору, скопились находки, равных которым не сыскать ни в Европе, ни в Китае, ни на Ближнем Востоке.

В Адыгее, в нескольких километрах от станицы Новосвободная (бывшая Царская), расположился курганно-мегалитический могильник со справедливым названием «Клады».

Его посчастливилось изучать питерскому археологу из Института истории материальной культуры РАН Алексею Дмитриевичу Резепкину, а «МК» стала единственной газетой, кому этот ученый доверил секрет «Кладов».

Находки из “Кладов”:

Самый древний в мире деревянный струнный инструмент.

Самый древний меч в мире.

Самая древняя в мире цветная сюжетная роспись на гробницах.

Самая древняя на всем европейском пространстве колонна.

Едва ли не первым после закрепления России на Северном Кавказе в «Клады» пришел выдающийся ученый, которого считают символом археологии в нашей стране. Член Императорской археологической комиссии Николай Иванович Веселовский в 1898 году раскопал здесь два кургана, внутри которых оказались находки, интересные сегодня скорее специалистам и чутким любителям древней истории. Основная же заслуга в настоящем проникновении в тайны погребального комплекса под станицей Новосвободная принадлежит нашему современнику Алексею Резепкину.

В горном лесу в долине реки со странным названием Фарс, которая плутает своими змеиными излучинами между кавказскими горами, более пяти тысяч лет тому назад древние люди сначала строили каменные строения с двускатными и плоскими крышами, напоминающими домики, а после чего их засыпали горой из земли или галечника. (Некоторые ученые считают, что такие каменные сооружения символизировали для древних пещеру.)

Наконец, внутри каждого мегалита или же дольмена поселялись для иной жизни ушедшие мужчины, женщины или деревянные символы человека (последние клались в кенотафы - в пустые гробницы в память о ком-то). В магическую силу вещей раньше верили практически безоговорочно и сопровождали ушедших в иной мир всевозможными сосудами, оружием, украшениями и много чем еще.

Внутри же мегалита при этом естественным путем создавался микроклимат достаточный, чтобы на протяжении нескольких тысяч лет сохранялись сосуды из кожи животных и деревянные ручки бронзовых топоров возрастом 5,5 тысяч лет.

Член-корреспондент Российской академии наук и зав. лабораторией естественно-научных методов Института археологии РАН (Москва) Евгений Черных разъяснил «МК», что «сохранность кусочков древней органики зависит, скорее всего, от микрофлоры и анаэробной атмосферы в отдельных хорошо сохранившихся и изолированных от внешних кислородных воздействий «западинках» захоронений или культурных слоев поселений». По словам профессора Черных, фантастическая сохранность древних органических предметов довольно часто встречается в захоронениях Синьцзяна и Джунгарии в Китае.

Но кто бы мог подумать, что кавказские мегалиты донесут до нас практически в идеальной, со слов Резепкина, сохранности самый древний в мире деревянный струнный инструмент (протоарфу) и самую древнюю в мире цветную сюжетную роспись внутри гробниц.

Фрагмент самой древней в мире цветной сюжетной росписи на гробницах. Фото: А.Д.Резепкин.

А ведь до сих пор в многочисленных учебниках и исторических трудах можно встретить устаревшую информацию о том, что самый древний музыкальный инструмент был найден на территории нынешнего Ирака в могилах цивилизации Ура. Уникальный арфоподобный инструмент нашел еще в первой половине XX столетия британский археолог Л.Вулли. Его датировали 27–26-м веками до н.э.

Однако российскому археологу Алексею Резепкину удалось в 1980 году под станицей Новосвободная найти более древний артефакт:

Когда участники моей экспедиции раскрыли одну из каменных гробниц в «Кладах», то, к нашему удивлению, среди прочих артефактов мы увидели лежащий в идеальной сохранности струнный инструмент из дерева (деку и колки). Инструмент, состоящий из резонатора и струн, сразу напомнил нам древнерусские гусли. Музыковеды его назвали протоарфой. Сегодня его сохранившиеся фрагменты лежат в хранилище Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Эксперты углеродным методом датировали гробницу и соответственно этот струнный инструмент 3500–3342 гг. до нашей эры.

Единственная не очень качественная фотография фрагментов самого древнего в мире деревянного инструмента (протоарфы) в раскопе. Ч/б фото на пленке: А.Д.Резепкин (1980-е гг.).

Показательна для работы российских музеев судьба реконструкции самого древнего струнного инструмента в мире. Переданная сначала в один питерский музей уникальная реконструкция, выполненная заслуженным деятелем культуры Адыгеи Юрием Сташем, чуть позже была передана в другой - в Музей театрального и музыкального искусства (СПб). Но как? Следующий музей даже не ведал, что за объект у них на руках, так как экспонат передали даже без атрибуции (без описания). Так и пылился бы он безымянным в фондах, если бы не визит археолога Алексея Резепкина, который наведался в музей, чтобы сфотографировать артефакт специально для этой статьи в «МК». Лишь после этого в музее узнали, что же это у них за “штучка”.

Самый древний струнный инструмент в мире (протоарфа). Автор реконструкции: Юрий Сташ (заслуженный деятель культуры Адыгеи). Фото: С.М.Осташинский (Эрмитаж, СПб).

Рисунок частей деревянного струнного инструмента (протоарфы). Из книги А.Д.Резепкина.

Археолог без везения - плохой археолог!

Через некоторое время в соседнем кургане ученый находит отменно сохранившуюся самую древнюю в мире цветную роспись с мифологическим сюжетом:

Существует, конечно, великолепное пещерное изобразительное искусство в той же Франции или Испании. Однако в нашем случае речь идет о живописи на стенах рукотворной каменной гробницы. Тридцать лет тому назад я нашел гробницу, на стенах которой каким-то чудом пережила тысячелетия цветная живопись - изображения колчана и других вещей некоего воина, вписанного в некую мифологическую ситуацию. Увы, но эта настенная живопись ныне медленно выцветает в одном из залов Национального музея Республики Адыгея в городе Майкопе. Когда я просил спасти эту живопись бывшего директора Эрмитажа Пиотровского-старшего, тот не проявил никакого интереса к находке. А ведь это - самый древний в мире образец полихромной (цветной) росписи внутри гробниц общей площадью 5 квадратных метров - он даже более древний, чем можно найти в том же Египте. Я считаю, что подобную пассивность трудно простить тем, кто отвечает в наше время за сохранение памятников культуры!

Древнейший цветной сюжетный триптих на мегалите. Хранится: Национальный музей Республики Адыгея.

После того как питерский Эрмитаж отказался принимать в свои фонды самую древнюю сюжетную роспись, она совершенно безответственно провалялась на дворе музея в Майкопе целых 25 лет! А ведь это как раз то, что для нее хуже всего, ведь на открытом воздухе она легко выцветает. Сегодня этот совершенно уникальный памятник находится в майкопском музее, у которого нет денег и возможностей, чтобы его полноценно сохранять для нас и будущих поколений. В той же Италии или Германии с нее бы пыль сдували. А у нас - как всегда.

Получается, что найти в России - мало, не менее важно - сохранить.

Зарисовка одной из частей триптиха (цветная сюжетная роспись). Из книги А.Д.Резепкина.

Зарисовка одной из частей триптиха (цветная сюжетная роспись). Из книги А.Д.Резепкина.

Но история с сокровищами из «Кладов» на этом не заканчивается.

В «Кладах» специалиста по эпохе ранней бронзы Алексея Резепкина ждал и еще один сюрприз. В следующей каменной гробнице ученому удалось найти мечту любителей холодного оружия и всевозможных исторических реконструкций - самый древний меч в мире!

И опять-таки: до сих пор историки полагали, что открытие самого древнего меча должно принадлежать итальянскому археологу А.Пальмиери. В 70-х годах XX века он в верховьях Тигра (Турция) раскопал холм, внутри которого во дворце лежал целый схрон холодного оружия, состоявший сразу из нескольких мечей длиной 50 см, а также копий. Эти находки были датированы концом 4-го - началом 3-го тысячелетия до н.э. Меч все из того же неисчерпаемого могильника «Клады» эксперты продатировали второй третью 4-го тысячелетия до н.э. (то есть он на несколько веков древнее).

Самый древний меч в мире. Фото: А.Д.Резепкин.

Новосвободненский меч оказался даже длиннее «турецкого», - говорит старший научный сотрудник ИИМК РАН Алексей Резепкин. - Длина сделанного из бронзы меча - 63 сантиметра, а длина его рукояти - 11 см. Эксперты по датированию установили, что древнейший кавказский меч старше мечей из дворца в верховье Тигра.

Самый древний меч в мире. Рисунок (выпрямление): А.Д.Резепкин.

Российский исследователь связал этот меч с представителями так называемой новосвободненской археологической культуры. Многие ученые и по сей день убеждены, что эта культура - лишь этап знаменитой майкопской культуры эпохи ранней бронзы. Алексей Резепкин первым убедительно доказал, что новосвободненская культура - другая. И разница более чем проста. Например, у майкопцев не было мегалитов. И если майкопская культура (по артефактам) берет свое происхождение на Переднем Востоке (передневосточный поздний халколит), то гибридная новосвободненская обязана своему появлению Средней Европе (мегалитическая культура воронковидных кубков) и передневосточной цивилизации Урук.

Но, поскольку доказывать что-то новое наперекор устоявшимся вещам - дело не легкое, у Алексея Резепкина критиков и даже недоброжелателей сегодня хоть отбавляй. Между тем недавние генетические исследования Курчатовского института (о которых «МК» ранее писал) подтверждают правоту Резепкина, а не его оппонентов.

Научкор «МК» стал инициатором первого в России исследования генома древнего человека

И как бы там ни было, самое интересное - не весь этот сыр-бор, а то, откуда у новосвободненцев такое количество феноменальных материальных проявлений жизни в ту столь далекую от нас эпоху? Вопрос все еще остается открытым и, видимо, ждет своего будущего исследователя. И есть ли еще хоть один подобный «Кладам» археологический памятник?

Историк А.Д.Резепкин убежден в уникальности новосвободненской археологической культуры, явившей все эти беспрецедентные находки.

Но «Клады» на то и есть клады!

Справка МК

ЦИТАТА

“Тут где ни копни – всюду единственные в мире находки”, утверждает исследователь Алексей Резепкин.

Сюрпризы от загадочных новосвободненцев сменились еще одной неожиданной находкой. В полуразбитом кургане внутри дольмена некогда стояла колонна для укрепления потолочной плиты огромной каменной гробницы. И вышло так, что археолог Резепкин подоспел вовремя, так как уникальная колонна была выдернута из пола самого большого дольмена на всем Кавказе и брошена рядом. По словам ученого, еще в 1960-х годах геологам это пришлось сделать во время открытия в этих местах нефтяной скважины (свидетельство чему - специальная заглушка).

Позже выяснилось, что этот важнейший элемент архитектуры оказался также древнейшим артефактом на всем европейском пространстве. Колонна высотой 2,98 метра оказалась творением рук представителей уже другой культуры: ее высекли из песчаника умелые люди цивилизации строителей дольменов в 3-м тысячелетии до н.э.

Самая древняя колонна в Европе была помещена в центре самого большого на всем Кавказе дольмена. Из книги А.Д.Резепкина.

А между тем в школьных и университетских учебниках черным по белому сказано, что в Европе древнее колонн, чем из кносских дворцов на Крите, не существует, - говорит старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Алексей Резепкин. - Однако внутри самого большого дольмена на Кавказе нами была найдена колонна минимум на 500 лет старше. Причем эта трехметровая колонна по гармоничности своей вряд уступит тому же дорическому стилю древних греков. Сегодня это архитектурное чудо древних лет выставляется в залах Национального музея Майкопа (Республика Адыгея).

Самая древняя колонна на всем европейском пространстве. Хранится: Национальный музей Республики Адыгея.

Справка МК

СТАТЬЯ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ НАУЧНУЮ ТОЧНОСТЬ.

Все данные в этой статье проверены и утверждены российским ученым А.Д.Резепкиным из ИИМК РАН (СПб).

Точность всех дат подтверждается исследованиями лабораторий разных стран: углеродное датирование было выполнено специалистами Оксфорда (Великобритания), Гронингена (Нидерланды), Киева (Украина) и Санкт-Петербурга (РФ).

По странной иронии судьбы, название этого археологического памятника пошло не от закопанных там исторических или материальных сокровищ, а от фамилии человека, который лет сто тому назад имел здесь пай на землю. Вышло так, что фамилия казака Кладова стала настоящим знаком места, где в каменных гробницах дожидались прихода своего открывателя древнейшие артефакты, которые достойны более бережного хранения и более качественного экспонирования.

Реакции ученых на находки А.Д.Резепкина:

Е.М.Колпаков (ИИМК РАН) : «Не может такого быть!» (в личной беседе);

Один из учеников известного культуролога Л.С.Клейна : «Можно подумать, что Резепкин - это наше все» (на форуме в Википедии);

А.М.Лесков (научный консультант Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета) – лично А.Д.Резепкину: «Твоя находка (настенная живопись) лучше моей (знаменитый уляпский ритон)»;

В.А.Трифонов (ИИМК РАН): «Резепкин родился с серебряной ложкой во рту» (было сказано на английском);

С.М.Осташинский (Эрмитаж, С.-Петербург) – “МК”: «Исследование А.Д.Резепкиным курганного могильника «Клады» под станицей Новосвободная предоставило мировой науке ценнейший источник информации о культуре Северного Кавказа в IV тыс. до н.э. Огромные размеры курганов, богатейший и уникальный погребальный инвентарь, сложные погребальные конструкции, открытые в ходе раскопок, говорят о том, что перед нами элитный некрополь эпохи ранней бронзы. Добытые материалы уже более четверти века находятся в центре дискуссий археологов-кавказоведов. Результаты будущих исследований помогут лучше понять яркий и своеобразный феномен культуры Новосвободной, осветить древнейший этап сложной и пестрой этнической истории Северного Кавказа».

Из “Кладов”. Долина Фарса. Под станицей Новосвободная. Адыгея (Россия).

На Черноморском побережье найдены подтверждения наличия неизвестной ранее культуры древних мегалитов, которые, очевидно, предшествовали культуре строительства дольменов. И все эти находки крайне схожи с типажами Гебекле-тепе:

Находками Сочинского региона поделился Андрей Кизилов, сотрудник отдела археологии адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ) :

Мы опасались случайностей, но, когда в архивах кубанской археологии нам удалось найти отчёты о неизвестных сооружениях, которые были найдены синхронно с сооружениями выше посёлка Татьяновка, Лазаревского района, стало понятно, что это древняя культура. Эту культуру изучавшие её археологи относят к энеолиту - эпохе додольменного периода. Прилагаю фотографии из архивов, которые ранее не были опубликованы в публичных сообщениях.

Эти находки были сделаны экспедицией известного археолога А. В. Дмитриева, но, по причине отсутствия аналогов, отчёты были сданы в архивы и не были опубликованы на научных конференциях.

Можно заметить полное сходство с сочинскими находками:

Из материалов для научной конференции «Анфимовские чтения»:

В 2009 году, от местных жителей, нами были получены сведения о том, что в районе пос. Татьяновка Лазаревского района города Сочи находится необычное для Западного Кавказа мегалитическое сооружение – кромлех из отдельно стоящих каменных столбов-менгиров.

Благодаря помощи лесничегоИвана Васильевича Шевцова (за что приносим ему огромную благодарность), удалось осмотреть этот памятник. Правда, его конструкция очень сильно отличается от описаний местных жителей и представляет собой не кромлех, а камерное мегалитическое сооружение, погруженное в каменный керн. По словам жителей поселка Татьяновка, памятник был раскопан и разграблен неизвестными лицами в 2002 году, когда и обнажилась необычная структура внутренней камеры сооружения. Ранее мегалитические сооружения такой конструкции на Западном Кавказе не встречались.

Памятник расположен у поселка Татьяновка, по правому борту р. Псезуапсе на высоте около 299м над уровнем моря, на небольшой, относительно ровной площадке, над высоким отвесным склоном, спускающимся к реке. Дромос сооружения ориентирован на ССВ (азимут 300), в сторону ручья – правого притока реки.

В самом общем виде памятник представляет собой погруженную в каменный керн мегалитическую камеру с ведущим наружу коридором-дромосом. Камера имеет эллипсовидную в плане форму размером 2,4м на 3,1м, сооруженную из установленных по периметру 19 каменных столбов из песчаника – ортостатов, прямоугольного сечения, шириной от 0,09м до 0,35м и видимой высотой над уровнем пола камеры около 1,44м. Ширина и длинна ортостатов по часовой стрелке от дромоса: 0,24м на 0,53м; 0,07м на 0,21м; 0,19м на 0,2м; 0,24м на 0,2м; 0,17м на 0,32м; 0,13м на 0,3м; 0,17м на 0,21м; 0,11м на 0,4м; 0,04м на 0,31м; 0,14м на 0,22м; 0,14м на 0,22м; 0,14м на 0,2м; двенадцатый ортостат отсутствует; 0,2м на 0,26м; 0,2м на 0,32м; 0,35м на 0,24м; 0,2м на 0,2м; 0,23м на 0,21м; 0,09м на 0,21м; 0,32м на 0,3м. Следов какой либо обработки на ортостатах не видно. В 100м выше по склону имеются слоистые выходы песчаника, характерного сечения, где видимо и добывались ортостаты. Расстояние между столбами колеблется от 0,17м до 0,5м. Эти промежутки заложены тщательно подогнанными друг к другу тонкими плитками песчаника толщиной от 0,02м до 0,04м образующими стены камеры сухой кладки. Высота стен достигает 1,44м, они слегка наклонены внутрь. Перекрытие разрушено. Две его плиты неправильной формы размером 1,62м на 0,88м толщиной 0,12м и 1,42м и 1,28м на 0,67м толщиной 0,07м лежат на дне камеры. Учитывая размер плит и камеры, можно предположить, что плиты перекрытия были уложены по принципу ложного свода.

Сверху ложный свод и дромос были укрыты каменной насыпью керна из обломков песчаника, размер которых в среднем составляет 0,3м-0,5м. Диаметр насыпи достигает 11м. Ее высота вниз по склону около 2м, в верхней, северо-западной части, высота не более 0,6м. В северо-восточной части от полы насыпи керна к камере ведет дромос длинной около 3,8м, шириной 0,9м и высотой около 0,45м, выложенный плоскими плитами песчаника (рис.1.2). Камера, как и ортостаты частично вкопана в почву.

При осмотре памятника в отвале грабительского раскопа были обнаружены мелкие неорнаментированные фрагменты лепной керамики. Тесто хрупкое, пористое, черного и коричневого цвета). В качестве отощителя использовалась дресва. По оценке А. Д. Резепкина керамика относится к эпохе бронзы. Н.Г. Ловпаче посчитал ее более архаичной, возможно относящейся к энеолиту. Кроме того, в отвале была найдена речная галька, служившая очевидно для засыпки дна камеры.

Как известно использование гальки для засыпки пола погребальных камер, характерно для позднего этапа майкопско-новосвободненской общности и новосвободненской (по А.Д. Резепкину) культуры [Кореневский, 2004. С.18; Резепкин, 2012. С.56], в том числе и для гробницы Псыбе на Черноморском побережье [Тешев, 1986. С.56]. Таким образом, эти скудные находки позволяют предположить, что обнаруженный памятник относится к эпохе ранней бронзы – времени становления традиций мегалитического строительства в регионе Западного Кавказа.

Оригинальная конструкция стен памятника сходна с конструкциям сооружений стоящих у истоков мегалитической архитектуры – Гебекли-Тепе, Невали Чори и др. [Корниенко, 2002. С.211-216]. Конечно по времени они отстоят слишком далеко друг от друга. Более близкие по времени аналоги имеются в другом регионе. Техника заполнения пространства между ортостатами тщательно подогнанными плитками характерна для многих мегалитических камерных гробниц Западной Европы IV-III тыс. до н.э., как округлых, так прямоугольных в плане конструкций .

Можно предположить, что на Западном Кавказе эта форма возникла самостоятельно в подражание бытовым постройкам из дерева и турлука. Жилые постройки майкопской культуры подквадратно-овальной и округлой формы хорошо исследованы на Галюгаевском 1 и Серегинском поселениях. Полы таких построек иногда усыпаны мелкой галькой [Кореневский, 2004. С.13]. По своей конструкции, майкопское жилище напоминает традиционные постройки горцев Западного Кавказа, сохранившиеся до начала 20 века. По периметру такого жилища в землю втыкались деревянные столбы. Пространство между ними заплеталось ветвями и прутьями и заполнялось и обмазывалось глиной [Лавров, 2009, С.74].

Несмотря на исключительную оригинальность мегалитического сооружения у пос. Татьяновка, отдельные архитектурные и конструктивные элементы этого стиля встречаются и в других мегалитических сооружениях Западного Кавказа. Например, стены некоторых из колодцеобразных гробниц в районе пос. Красная поляна сложены из тонкого, необработанного плитняка, имеют округлую планировку и элементы ложного свода. На полу этих сооружений так же отмечена галечная присыпка [Воронов, 1979. С.48]. Обнаруженная нами ложнокупольная гробница в группе «52км» в верховьях р. Псезуапсе, по своей конструкции уже ближе к дольменам. Стены ее округлой камеры выложены практически необработанным плитняком, а вход оформлен в виде фасадной дольменной плиты. Сама гробница погружена в каменный керн диаметром 11м с узким проходом к фасаду длинной 3,5м. Общей чертой в технике строительства этих сооружений является использование приемов регулярной сухой кладки из небольших плит, округлая в плане форма, псевдокупольность, так и использование дополнительных конструкций: двориков, дромосов. Как отмечает В.А. Трифонов псевдокупольность или элементы ложного свода «…являются основополагающими характеристиками дольменного архитектурного стиля»[Трифонов, 2014. С.120].

По словам лесника И. В. Шевцова в районе пос. Татьяновка, неподалеку от обнаруженного мегалита, на соседней горе, есть еще одно, такое же сооружение, правда почти полностью разрушенное. Горная часть г. Сочи археологически еще очень слабо изучена, возможно, что под многочисленными курганами, в будущем будут найдены еще подобные мегалиты.

Гробница у пос. Татьяновка является частью единой линии развития монументального культового строительства из камня на Западном Кавказе в эпоху бронзы. Судя по всему, здесь изначально существовало несколько типов мегалитических конструкций с прямоугольными, трапециевидными и круглыми в плане погребальными камерами и различными перекрытиями, форма и размеры которых наводят на мысль об их заимствовании из архитектуры утилитарного, хозяйственного назначения, где основным строительным материалом были дерево и глина. Сочетание различных строительных приемов и материалов (столбы-ортостаты и тонкие плитки песчаника) позволило осуществить этот достаточно сложный для того времени, архитектурный проект. Этот памятник поможет раскрыть аспекты регионального культурного развития мегалитической архитектуры в III тыс. до н.э.

Литература

Воронов Ю.Н. Древности Сочи и его окрестностей. Краснодар, 1979.

Кореневский С.Н. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. М., 2004.

Корниенко Т.В. У истоков культового строительства Древней Месопотамии \\ Археологические памятники Восточной Европы. Воронеж, 2002.

Лавров Л.И. Формы жилища у народов Северо-Западного Кавказа.\\ Избранные труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев. Нальчик, 2009.

Резепкин А.Д. Новосвободненская культура. СПб., 2012.

Тешев М.К. Гробница Псыбе – памятник позднемайкопской культуры на Черноморском побережье.\\ Новое в археологии Северного Кавказа. М., 1986.

Трифонов В.А. Дольмен Джубга на Черноморском побережье Кавказа. \\ Записки ИИМК РАН №10. СПб., 2014

Midgley M. The Megaliths of Northern Europe. London and New York, 2008

А.С.

Главный специалист по историко-культурному наследию ФГБУ «Сочинский национальный парк» Марков Д.Н.

Сокращённая версия.

Исследование и изучение мегалитов Кавказа имеет многолетнюю историю. Наиболее описанным научными работами видом мегалитов являются Западного Кавказа. Безусловно, что наличие погребальных камер и находившегося в них погребального инвентаря упрощает процесс датировки многих дольменных памятников эпохи бронзы. Гораздо сложнее обстоит ситуация с другими типами мегалитических сооружений – менгирами, кромлехами и подобными им сооружениями. Тем не менее, факт их наличия очевиден и по совокупности материала позволяет определять приблизительные временные рамки их возникновения. Общей чертой мегалитических сооружений является бесспорная привязка их к местам сакрального поклонения. Тем не менее, нам известны и другие типы мегалитов в Европе. Это сейды. Среди доисторических памятников северной Европы (менгиров, петроглифов и лабиринтов) сейды остаются наименее известными и изученными.

За последние несколько лет работниками Сочинского национального парка были обнаружены мегалиты аналогичные мегалитам северной Европы. Если одна из гипотез происхождения сейдов как последствия таяния ледника хоть как-то могла объяснить их возникновение в северных регионах, то на южных склонах Кавказа она неуместна. В урочище Волчьи ворота и на хребте горы в Лазаревском районе города Сочи обнаружены два типа сейдов. Сразу хотелось бы указать, что камни, из которых образованы сейды состоят из местного песчаника, но имеют разную геологическую морфологию и фактор их случайного природного образования крайне сомнителен.

На хребте горы Виноградной расположен сейд, представляющий собою глыбу весом более десяти тон и расположенную на плоском многотонном камне (Рис.1.1). Сейд расположен на водоразделе хребта и является наивысшей точкой на данном участке горы. Что немало важно, вблизи него имеется крупные камни с лунками искусственного происхождения (луночные камни). Ниже него в сотне метров и далее расположены группы известных дольменов Виноградного ущелья примыкающего к долине реки Цусквадж – одного из самых насыщенных дольменами участков Большого Сочи. Немало подобного рода сейдов зафиксировано и описано в Карелии (Рис.1.2).

Рис.1.1 Сейд на горе Виноградная

Рис.1.2 Карельский сейд

Интересны сейды из урочища Волчьи ворота, которое также является участком большой концентрации дольменов. Сейд №1 в урочище Волчьи ворота (Рис.2.1) — валун эллипсовидной формы весом около трёх тонн, который находится на четырёх небольших камнях-опорах. Вся конструкция в свою очередь покоится на выступающей прямоугольной глыбе, возвышающейся над поверхностью земли более одного метра. Аналогичные конструкции отмечены в Карелии на архипелаге Кузова (Рис.2.2).

Рис.2.1 Сейд №1 в урочище Волчьи ворота

Рис.2.2 Каменные сложения на Кузовах

Сейд №2 в урочище Волчьи ворота (Рис.3.1) — глыба пирамидальной формы весом также более трёх тонн, который подпирается крупными камнями отличной от него геологической морфологии. Основой является скальный выступ песчаника. Своей тыльной частью сейд также упирается в скальный выступ, что обеспечило его сохранность и устойчивость. По внешнему виду похож на культовый камень, на горе Воттоваара в Карелии (Рис.3.2), где крупный валун покоится на трёх небольших камнях, те же, в свою очередь, лежат на другом крупном валуне.

Рис.3.1 Сейд №2 в урочище Волчьи ворота

Рис.3.2 Сейд на горе Воттоваара

Таким образом, сопоставляя характеристики сейдов Сочи и Карелии, можно отметить их очевидную схожесть. Однако, упоминая карельские сейды, необходимо отметить следующее: «несмотря на то, что их этнографические исследования были начаты ещё в 19 веке, количество научных трудов посвящённых теме сейдов можно перечислить по пальцам одной руки. Сейд представляет собой большой (иногда очень большой) валун, поставленный на маленькие камни-подставки, сверху большого валуна иногда положен один или несколько меньших камней, сложенных пирамидкой. В европейской части русского Севера насчитываются тысячи сейдов – ареал их распространения от северных берегов Ладожского и Онежского озёр до Баренцева моря и соответствует ареалу проживания саамов в исторически обозримое время. Сотни сейдов есть в центральной и северной Норвегии, есть они в горах Швеции и тайге Финляндии» .

Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия Республики Карелия на основании мнения большинства специалистов делает вывод, «что средневековые каменные сооружения в Беломорье – дело рук оседлого, занимающегося морским промыслом населения, т.е. поморов. Не исключается заимствование поморами традиций строительства каменных сооружений у более раннего охотничье-рыболовного населения этой территории Карелии». По данным республиканского центра известно три основных места скопления сейдов и «все они включены в списки объектов культурного наследия Карелии в качестве комплексов древних саамских святилищ, для чего предварительно были произведены обследования этих памятников специалистами-археологами и подготовлены соответствующие заключения» .

Сейды как вещественное выражение древнейших верований саамов распространены были в равной мере, как среди саамов России, так и зарубежных. Сейд обычно являлся объектом почитания всего селения и, по-видимому, был связан с почитанием предков-родоначальников .

Таким образом, исследования этнографов и археологов подтверждают, что сейды северных широт являются культовыми местами – местами поклонения предкам и духам.

Сравнив северные и сочинские сейды можно сделать однозначные выводы, что и те, и другие расположены в культовых местах, но в отличие от Карелии, никаких археологических раскопок возле сочинских мегалитов не проводилось, что могло бы подтвердить их неоспоримое рукотворное происхождение. Малочисленность подобного рода конструкций на Кавказе легко объясняется высокой сейсмичностью нашего региона в отличие от Кольского полуострова.

Следует отметить, что некоторая часть сейдов конструктивно аналогичны простейшим дольменам Европы. И не исключено, что сейды по своей сути и могут являться предшественниками идеи дольменов.

Безусловно, что временной период создания сейдов Карелии отличается от периода создания дольменов Кавказа, но социальная организация племён строивших дольмены и средневековых саамов мало чем отличается.

Очевидным фактом рукотворности сочинских сейдов является сейд с обработанным основанием, обнаруженный сочинским краеведом Владимиром Владимировичем Снытко (Рис.4)

В горах Кавказа, где-то между городами Геленджик, Туапсе, Новороссийск и Сочи, есть сотни мегалитических памятников, которые здесь называют дольменами. Возраст всех этих мегалитических дольменов датируется примерно 10 000 - 25 000 годами, а для чего они были предназначены, сегодня спорят и российские, и западные археологи.

Единой точки зрения по поводу дольменов на Кавказе нет — некоторые археологи считают, что возраст этих мегалитических сооружений на самом деле составляет от 4000 до 6000 лет. Во всем мире известны тысячи доисторических мегалитических памятников, однако те, которые находятся на территории бывшего Советского Союза (в том числе, на Кавказе) мало известны на Западе.

Дольмены в основном расположены на Западном Кавказе (в России и Абхазии) по обе стороны горного хребта, на территории примерно 12 000 квадратных километров. Кавказские дольмены представляют собой уникальный тип доисторической архитектуры - строения, созданные из идеально пригнанных циклопических каменных блоков. К примеру, встречаются камни в форме быквы «Г», которые использовались на на углах дольменов, или же камни в форме идеального круга.

Хотя подобные «осколки древней эпохи» вообще неизвестны в Западной Европе, эти русские мегалиты не менее значимы для науки, чем мегалиты, обнаруженные в Европе - и с точки зрения возраста, и с точки зрения качества архитектуры. А самым потрясающим является то, их происхождение до сих пор неизвестно. Ученые отмечают, что несмотря на разнообразие кавказских каменных сооружений, они демонстрируют потрясающее сходство с мегалитами из разных частей Европы и Азии (Пиренейский полуостров, Франция, Великобритания, Ирландия, Голландия, Германия, Дания, Швеция, Израиль и Индия).

Был выдвинут ряд гипотез, чтобы объяснить подобное сходство, как и догадки о цели строительства мегалитов, но пока всё это остаётся тайной. На данный момент на Западном Кавказе известно о приблизительно 3000 таких мегалитических памятниках, но постоянно продолжают находить новые мегалиты. При этом, к сожалению, многие из кавказских монолитов находятся в крайне запущенном состоянии и будут полностью утрачены, если их не защитить от вандалов и естественного разрушения.

Большинство из мегалитов, дольменов и каменных лабиринтов, которые находят в горах Кавказа (но при этом они мало изучены), выглядят, как прямоугольные конструкции из каменных плит или вырезаны в скалах с круглыми отверстиями в качестве входа внутрь. Тем не менее, не все дольмены выглядят подобным образом. На самом деле, здесь можно встретить очень разнообразные примеры архитектуры: многоэтажные каменные строения, квадратные, трапециевидные, прямоугольные и круглые.

Что примечательно, во всех подобных строениях на фасадной части есть отверстие, ведущее внутрь. Чаще всего оно круглое, но изредка находят и квадратные. Также часто в дольменах находят каменные «пробки», которым закрывали входное отверстие. Иногда такие каменные пробки имеют фаллическую форму. Внутри дольмена чаще всего находится круглая площадка, на которую падал свет через круглое отверстие. Ученые считают, что на таких площадках, возможно, проводили какие-то ритуалы. Такая площадка была обнесена большими каменными стенами, иногда более метра высотой.

Именно в этой области археологи нашли керамику бронзового и железного века, которая помогла датировать эти захоронения, а также человеческие останки, бронзовые орудия труда и украшения из серебра, золота и полудрагоценных камней. Обычно репертуар украшений подобных могил не особо разнообразен. Чаще всего встречаются вырезанные на каменных блоках вертикальные и горизонтальные зигзаги, треугольники и концентрические круги.

Одним из самых интересных мегалитических комплексов является группа из трех дольменов, которая расположена на холме над рекой Жане на побережье Черного моря в Краснодарском крае недалеко от российского Геленджика. В этой области, пожалуй, самая большая концентрация всех типов мегалитических объектов, включая поселения и дольмены.

Дольмены - это сооруженные из крупных каменных блоков строения, предположительно, культового характера. Сегодня на Кавказе их сохранилось около 3000. Появились в конце III-II тысячелетий до н.э.

Загадки дольменов

Если спросить местных жителей о дольменах, они непременно расскажут легенду о карликах, которые когда-то поселились в этих местах. Народец был настолько крохотным, что для верховой езды использовал зайцев. Рядом с ними, как водится в сказках, жили великаны. Они-то и построили для своих слабосильных соседей каменные жилища, чтобы те могли укрываться во время непогоды.

Люди, склонные к эзотерическому объяснению непознанного, считают, что дольмены установили жители внеземных цивилизаций и наделили их магической силой, способной пробудить в человеке необычные способности, подарить ему любовь или восстановить здоровье.

Ученые выдвигают лишь гипотезы. На сегодняшний день есть две версии о предназначении дольменов. Они могли быть как культовыми сооружениями племени или отделившегося рода, так и погребальными. При проведении раскопок во многих из них находили захоронения людей, живших в разные исторические эпохи, а рядом с ними и различные предметы, которые могли пригодиться усопшим в мире ином: от каменных скребков и черепков посуды из серой глины до средневекового оружия. Хотя более поздние захоронения, естественно, были вторичными.

На Западном Кавказе обнаружено и описано 2300 дольменов, большая их часть находится в районе Геленджика, Новороссийска и Шапсугской. Совершенно целых и не сильно разрушенных среди них около 150. Но даже такое количество артефактов не проливает свет на историю их создания. Точно известно только время их возведения, которое удалось определить на основании радиоуглеродного анализа органических остатков, извлеченных из камер дольменов. Было установлено, что западно-кавказские дольмены строились с 3500 по 1400 год до н. э.

Древние строители возводили дольмены из блоков кварцевого песчаника. В среднем вес сооружения составляет от 15 до 30 тонн. Это означает, что на территории Западного Кавказа должны были быть каменоломни, но даже малейших следов их существования по сей день не обнаружено. Если их не было поблизости, то каким образом огромные каменные глыбы доставлялись к месту постройки при отсутствии дорог, пригодных для перевозки тяжелых грузов? И главный вопрос: как древние архитекторы рассчитывали параметры плит, места соединений которых не имеют прямолинейной поверхности, а все плиты четко прилегают друг к другу за счет специально устроенных пазов? Места стыков настолько плотные, что между плитами невозможно просунуть и лезвие ножа. Удивительным кажется и то, что даже самые ранние постройки представляют собой не примитивные, а сложные сооружения. Примером идеальной работы инженерной мысли могут служить дольмены на горе Нэксис и на реке Жанэ под Геленджиком.

Фото: Корытообразный дольмен

Современному человеку столь четкая подгонка деталей конструкции оказалась не под силу. При реконструкции дольменов составить многотонные плиты без погрешностей пока не удавалось. А в 2007 году в Сафари-парке Геленджика решили собрать дольмен из плит разрушенных построек, обработку и подгонку которых решено было осуществлять при помощи сверхточных электроинструментов. Однако и в этот раз строители бронзового века оказались выше на голову - между плитами вновь собранного дольмена остались зазоры в несколько сантиметров.

Так кто же были эти люди, владеющие столь совершенной технологией строительного дела? По предположению археолога Владимира Марковина, большую часть жизни посвятившего изучению кавказских дольменов, они жили в глинобитных лачугах, не знали железа, гончарного круга, землю обрабатывали мотыгами. И тем не менее, именно они создали сооружения, которые и сейчас поражают воображение совершенством конструкций.

Какими бывают дольмены

Плиточные дольмены обычно включают в себя четыре стены, крышку и пол, состоящий из одной большой или нескольких более мелких (пяточных) плит. Камера прямоугольная или трапециевидная. В плитах имеются пазы, за счет которых все плиты плотно соединены. Передняя плита, обрамленная выступами боковых и нависающим козырьком, образует портал.

Составные дольмены частично или полностью собраны из отдельных небольших блоков. Они имеют сложное геометрическое соединение. Форма камеры разнообразна: прямоугольная, трапециевидная, подковообразная, круглая и многогранная.

Корытообразные дольмены высекались в толще камня, а затем сверху накрывались плитой.

Дольмены-монолиты целиком вытесаны из одной глыбы камня или в скале. Встречаются очень редко.

Фото: Составной дольмен

Дольменная группа Усть-Сахрай

До основания в 1862 году поселка Усть-Сахрай на его территории было расположено дольменное поле. В настоящее время застройкой домов уничтожена его основная центральная часть. Первое упоминание об Усть-Сахрайских дольменах оставил Евгений Фелицын. Владимир Марковин, опираясь на заметки Фелицына, также упоминает Усть-Сахрай, но исследовать местные мегалиты ему не пришлось.

Исследование дольменной группы Усть-Сахрай осуществлено объединенной археологической экспедицией АРИГИ и АГПИ (ДГУ) в 1991-1994 годах под руководством Нурбия Газизовича Ловпаче.

От большого дольменного поля километровой протяженности в между реками Дах и Сахрай остались две группы западного и восточного края поселка. На Букреевой поляне, перед западной окраиной Усть-Сахрая, имеются около полусотни курганных насыпей. Под десятью из них рассмотрены и исследованы портальные и беспортальные дольмены, двухкамерные гробницы, каменный ящик, погребальные площадки с кромлехом и менгиром. За восточным краем поселка, между околицей и современным кладбищем, осталось 5 видимых мегалитических сооружений, три из которых частично исследованы.

Характерной особенностью Усть-Сахрайских дольменов является их хронологическая многослойность и конструктивно-типологическое разнообразие. Датируются мегалиты Усть-Сахрая второй половиной IV тысячелетия до н.э. - первой половиной III тысячелетия до н. э.

Дегуакская поляна находится в бассейне реки Белой (Шхагуаще). Свое название получила от ручья Дегуак, протекающего в северной части поляны. Она представляет собой обширную котловину, ограниченную с севера и востока руслом реки, дальним хребтом и облесенными склонами горы Гут. С юга поляна вклинивается в ущелье горы Писаной, а с запада постепенно сливается со склонами гор Сибир и Скала. Дегуакская поляна известна довольно большой группой дольменов. Их здесь более 200. Они занимают грядообразные и курганные поднятия из гравия и речной гальки. Датируются мегалиты Дегуакско-Даховской поляны IV-II тысячелетиями до н.э. Местные дольмены высечены из плит песчаников и песчанистых известняков и ракушечников.

При исследовании Марковиным группы дольменов Дегуакско-Даховской поляны были обнаружены фрагменты черноглиняных и сероглиняных сосудов с орнаментом, костяные изделия, сердоликовые бусы, бронзовые предметы.

Менгиры Дегуакско-Даховского дольменного некрополя просты и приземисты. Самый большой менгир высотой 2,5 м завершается антропоморфной личиной.

Кожжохская дольменная группа

Кожжохская дольменная группа открыта Фелицыным и описана в 1904 году. Она расположена на правой террасе правого берега реки Белая (Шхагуаще), между притоками Малый и Средний Хаджох, на северной окраине поселка Каменномостский.

В Кожжохской дольменной группе насчитывается 27 насыпей, из них 16 - с развалинами дольменов. Мегалиты этой группы датируются IV-III тыс. до н.э. При исследовании были обнаружены сероглиняные и черноглиняные сосуды, фрагменты лепных горшков и плоскодонных мисок, бронзовые наконечники стрел, бронзовая булавка, кремневые отщепы, кости животных.

В журнале раскопок дольменов Кожжохской группы Фелицын описал дольмен № 20, находящийся на высоком кургане. Дольмены этого типа редко встречаются на Западном Кавказе и в настоящее время в Адыгее не сохранились.

Материалы