Изменения, которые постоянно происходят в общественной жизни, — рост объема информации, стремительное развитие новых технологий — стимулируют трансформацию образовательных процессов. В связи с этим особое значение приобретает организация библиотечно-библиографического образования преподавателей, студентов, учеников. Данные методические рекомендации помогут в освоении новых знаний информационно-библиотечного пространства.

Оформление библиографического списка использованной литературы является обязательным элементом научной работы.

Библиографическое описание документа

Библиографическое описание — это процесс и итог сложения по определенным правилам перечня сведений о каком-либо документе, которые идентифицируют этот документ и позволяют находить его среди многих других.

Описание документов осуществляется согласно ГОСТ. Библиографический список должен соответствовать ГОСТ 7.1: 2006. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Сокращения в описании документа

Слова и словосочетания сокращаются также в соответствии с ГОСТом. Когда составляется библиографический список в названии описания, первые три слова сокращать нельзя. Если название очень длинное, тогда часть его можно пропустить, обозначив пропуск многоточием.

Как составить библиографический список: правила

Орфография при составлении библиографии

Библиографический список составляется согласно современной орфографии. Первое слово каждой определенной области следует начинать с заглавной буквы. Также с заглавной буквы следует писать все заглавия во всех областях и первое слово общего обозначения материала. Остальные элементы описания пишутся с маленькой буквы, например: Физика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. К. Яковлева.

Пунктуация при составлении библиографии

Пунктуация в библиографическом описании используется как разделительные привычные грамматические знаки и знаки предписанной пунктуации. Рекомендованная пунктуация (условные знаки препинания) помогает распознавать отдельные элементы в библиографических описаниях.

Числительные в библиографическом описании

Числительные в библиографии пишутся в той форме (римские, арабские, словесная форма), в которой они написаны в издании. Однако числительные, которые обозначают том, выпуск, часть, номер, страницы следует записывать арабскими цифрами: Вып. 1; в 5 т.; Т. 2; ч. 5; с. 12-16; 241 с. Также на арабские следует заменять цифры при обозначении количества классов, курсов учебных заведений; порядковых номеров изданий; года или дат выхода, распространения документа. Порядковые числительные пишут с окончанием: 3-е изд.; 2-й курс.

Как оформить библиографический список?

Есть такие способы группировки материала в списках литературы:

- алфавитный;

- систематический;

- хронологический;

- нумерационный;

- по разделам работы.

Наиболее распространенные способы:

- Нумерационный — материал расположен в порядке упоминания литературы в тексте и цитирования.

- Алфавитный— в алфавите фамилий авторов и названий работ. Работы одного автора расположены по алфавиту названий или в хронологии их написания.

Ссылка

При написании диссертации, курсовой или дипломной работы в тексте в ссылке на издание, включенного в библиографический список, необходимо указать номер, под которым это издание значится в списке, в квадратных скобках. Например:

Место ссылки в тексте

Наиболее часто в научных работах используется алфавитная группировка, то есть когда библиографические записи располагаются согласно алфавитному порядку фамилий авторов и названий работ (если автор не указан или авторов более трех):

- размещения библиографических записей при совпадении первого слова названия - по алфавиту букв второго слова и т. д.;

- размещение работ одного автора - по алфавиту букв первого слова названия отдельных произведений;

- размещение работ авторов с одинаковыми фамилиями - по алфавиту инициалов авторов;

- при совпадении фамилий и инициалов авторов - по алфавиту работ.

При размещении библиографических записей на разных языках:

- сначала согласно русского алфавита или языка с кириллическим алфавитом;

- затем в порядке латинского алфавита литература на иностранных языках.

Правильный библиографический список содержит описания использованных источников и размещается в конце работы. Страницы списка, как и другие страницы текста, нумеруются. Нумерация сквозная, продолжает нумерацию страниц текста.

Используется название «Библиографический список».

Примеры оформления библиографического описания книг

Характеристика источники | Пример оформления |

Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс [Текст] : учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко. - М. : Академия, 2004. - 367 с. : табл., рис. - (Высшее профессиональное образование). Фицджеральд Ф. С. Последний магнат: роман / Фрэнсис Скотт Фицджеральд. - М. : Худ. лит., 1990. - 333, . |

|

Головаха, Е. И. Психология человеческого взаимопонимания [Текст] / Е. И. Головаха, Н. В. Панина. - К. : Изд-во полит. лит. Украины, 1989. - 187, с. : рис. Репин, Д. Математическая логика и философия математики [Текст] : нач. сведения об основаниях математики / Д. Репин, Д. В. Нюсом; пер. З. Л. Воропаховский. - М. : Знание, 1972. - 45, с. - (Новое в жизни, науке, технике. Математика. Кибернетика). |

|

Акофф, Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эдисон; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. — 265 с. |

|

Коласов, П. К. Психология менеджмента / П. К. Коласов, А. Д. Ливнецкий, И. М. Кирова [и др.] ; под ред. Д. С. Протасова. — 5-е изд. — X. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. |

|

История Средних веков [Текст] : учебник / под ред. Х. И. Иродова. - изд. 4-е, доп. - М. : Высш. шк., 2015. - 520 с. : ил., табл. Число и мысль [Текст] : [сборник]. Вып. 9 / [сост.: Л. И. Бородкин и И. Н. Киселев]. - М. : Знание, 1986. - 174, с. - (Знание). |

|

Многотомный документ | Кон, Д. Э. Программирование и его искусство [Текст] = The art of computer programming: в 3-х т. / Д. Э. Кон; под ред. О. В. Козачко. - М. : Высш. шк, 2003. Т. 2: Поиск информации / Д. Э. Кон; [пер. с англ. Ж. Н. Корбко] - 3-е изд. - М. : Высш. шк, 2003. - 622 с. : табл., схемы Пухначев, Ю. В. Учись применять математику [Текст] : (Математика без формул). Вып. 1 / Ю. В. Пухначев, Ю. В. Попов. - М. : Знание, 1977. - 142, с. - (Народный университет. Естественнонаучный факультет). |

Словари | Словарь англо-русский русско-английский [Текст] = English-Russian Dictionary: / [сост.: О. В. Дмитриев, Г. В. Степенко] ; [под общ. ред. В. Т. Бусела]. - К. ; М. : Перун, 1996. - 481 с. География: словарь / [авт.-сост. Цепин Р. Л.]. — Спб. : Халимон, 2002. — 175, с. |

Статьи | Глазырин, В. Эффект синергии архитектора Топуза / В. Глазырин, И. Новохатский, М. Рудкова // Пассаж. - 2003. - № 3. - С. 86 - 88. Арсеньева, Т. Туристы хотят увидеть в Одессе … музеи! / Т. Арсеньева // Веч. Одесса. - 2013. - 6 апр. |

Диссертации | Иванов, У. П. Молодые звезды солнечной массы: дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 12.05.01 / Иванов Петр Григорьевич. - М., 2001. - 255 с. |

Материалы конференций, съездов | Вычислительная механики и прочность конструкций и их проблемы: сб. науч. работ / науч. ред. В. И. Моссаковский. - М.: Учеб. кн., 1999. - 215 с. |

Атласы | Куэрда X. Атлас ботаники / Хосе Куэрда; пер. с исп. В. И. Шавкун. - М.: Знание, 2002. - 98 с. Анатомия памяти: атлас схем и рисунков: пособие для студентов и врачей / К. Б. Антонов, З. Г. Увар, Д. О. Степной. — 2-е изд., доп. — М. : Пороги, 1998. — 125 с. |

Электронные ресурсы | Чурко О. П. Уроки истории в 7 кл. [Электрон. ресурс] / О. П. Чурко, Б. Г. Уразов, Г. С. Боровин. - 1999. - 43 с. |

В таблице приведены примеры библиографического описания книг и документов, которые используются при составлении библиографических списков.

Введение в объеме 2-3 страниц должно освещать основные задачи внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий в условиях земельной реформы, актуальность, цель и содержание, основные положения курсового проекта, которые автор выносит на защиту.

Все страницы номеруются по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист. На нем цифра «1» не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Порядковый номер страниц проставляется на середине вверху листа.

Текст иллюстрируется таблицами по формам, приводимым в заданиях. Таблицы должны иметь номер и заглавие, сокращать которое не допускается. Если таблица не умещается на стандартном листе, ее следует давать с продолжением на нескольких страницах. Заглавие таблицы на новой странице не повторяется, а ставится: «Продолжение таблицы 5» или «Окончание таблицы 5». Название вертикальных граф можно не указывать, предварительно их пронумеровав.

Номера формул, как и таблиц, должны быть едиными по всему тексту. Их следует ставить в круглых скобках, на правом краю страницы. Значения символов и числовых коэффициентов должны приводиться непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они в ней даны.

При написании пояснительной записки студент обязан давать ссылки на использованные литературные источники, методические и нормативные материалы. Во внутри текстовой ссылке на произведение, включенное в библиографический список, после упоминания о нем или после цитаты из него в скобках проставляется номер, под которым оно значится в списке.

В заключение формируются выводы по результатам проектирования и приводятся основные технико-экономические показатели проекта.

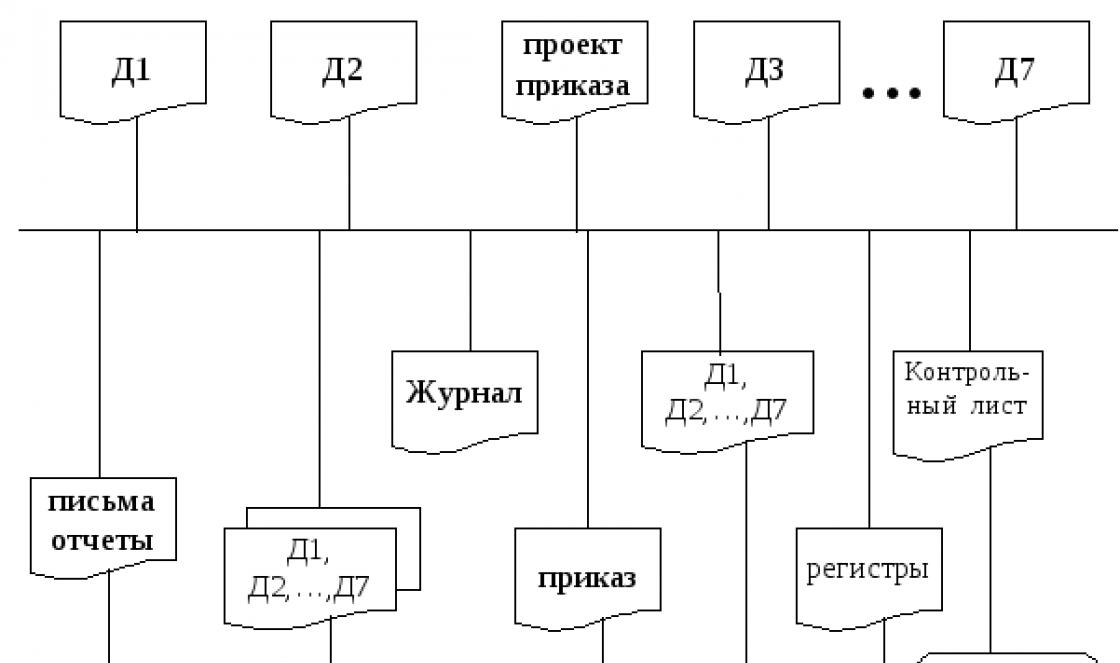

Библиографический список. Порядок расположения документов в библиографическом списке всегда подчиняется строго определенным правилам. В начале списка помещаются законодательные акты, принятые Государственной Думой, Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации.

Библиографические описания других документов располагаются в списке литературы по алфавиту фамилий авторов или заглавий книг, если автор не указан. Авторов-однофамильцев указывают по алфавиту их инициалов, труды одного автора - по алфавиту названий публикаций.

Для правильного библиографического описания литературных источников следует применять следующие условные разделительные знаки: (точку) - точкой отделяют заголовок (если имеются не более трех авторов) от заглавия; (точку и тире) - перед сведениями о повторности издания; перед местом издания (книги); перед общим количеством страниц (книги); или перед страницами книги, журнала, газеты, статьи, на которых помещен документ, перед годом издания и номером журнала (или газеты), перед числом и месяцем газеты; (запятую) - перед годом издания (книги, журнала, газеты); (двоеточие) - перед другим заглавием, указывающим на форму и назначение издания, или перед сведениями, относящимися к заглавию; перед наименованием издательства; (косую черту) - перед сведениями об авторстве (фамилии индивидуальных авторов, составителей, редакторов, переводчиков, а также перед коллективным автором); (точку с запятой) - для отделения одной группы лиц, принимавших участие в создании книги, от другой (авторов, редакторов и т. п.); (две косые черты) - перед сведениями об издании, в которой опубликована статья, доклад (в сборниках, научных трудах, газетах, журналах).

Название места издания приводят полностью в именительном падеже, за исключением названий городов: Москва - М., Ленинград - Л. и Ростов-на-Дону - Ростов н/Д. Слово «страницы» приводят в сокращенном виде - с.

Нумерация источников в библиографическом списке сплошная от первого до последнего заглавия источника (приложение 28).

Приложение

Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра Политической географии и региональной политики

Внутрихозяйственное землеустройство ЗАО «Любань»

Ленинградской области

Организация угодий сельскохозяйственного предприятия

Курсовой проект

Разработал студент

Группы _________________________________ХХХХХХХХХ

Проверил и допустил

к защите «______»__________20__ г.____________ ХХХХХХХХ

Защитил «______»__________20__ г. с оценкой _____________

Председатель комиссии _____________________ХХХХХХХХХ

Санкт-Петербург - 201_

Введение

библиографический отраслевой национальный

Основная задача любой библиотеки - обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации, удовлетворение современных информационно-библиографических потребностей пользователей. В связи с этим одним из важнейших направлений библиографической деятельности является создание библиографической продукции различного вида и содержания.

Под понятием «библиографической продукцией» понимается документально зафиксированная библиографическая информация, являющаяся одновременно и результатом процессов ее подготовки, и средством обслуживания пользователей (читателей библиотеки). Она не только отражает в свернутом виде поток документов по той или иной области или теме, но в известной мере служит показателем разработанности проблемы, характеризует ее тематические границы.

В нашей курсовой работе мы рассмотрим базовые (основные) типы библиографических пособий и дадим рекомендации по методике их составления.

Объект нашей работы - библиографическая продукция, как документально зафиксированная информация.

Предмет - система производства и распространения отраслевой библиографической информации.

Цель - изучить библиографическую продукцию, узнать методику составления и рассмотреть её на примере библиотек.

Для достижения цели нами поставлены следующие задачи:

дать определение понятию «библиографическая продукция», выявить ее назначение;

рассмотреть этапы подготовки библиографической продукции, выявить важные аспекты;

выявить роль библиотек в производстве и распространении отраслевой библиографической продукции;

Методы исследования: терминологический, проблемный, аналитический, анализ документов, системный.

Структуру курсовой работы составляют введение, две главы, заключение и список использованных источников.

В первой главе «Библиографическая продукция» выявляется понятие и назначение библиографической продукции.

Вторая глава «Библиографическая продукция Национальной библиотеки Республики Коми» содержит в себе анализ современной социокультурной ситуации и ее влияния на производство и распространение библиографической продукции. Выявляется роль Национальной библиотеки Республики Коми в производстве и распространении библиографической продукции.

1. Библиографическая продукция

Понятие «библиографическая продукция» - обобщающее. Библиографическая продукция - это документально зафиксированная библиографическая информация, являющаяся одновременно и результатом процессов ее подготовки, и средством обслуживания потребителей (читателей).

Библиографическая продукция - это прежде всего разнообразные библиографические пособия. Библиографическое пособие представляет из себя упорядоченное множество библиографических записей, объединённых по определённому принципу.

Так как потребности в библиографической информации и у общества в целом, и у отдельных его граждан разнообразны и определяются множеством факторов, то это учитывают библиотечные и информационные центры, занимающиеся подготовкой (производством) библиографических пособий.

В результате создаются библиографические пособия различающиеся формой представления (традиционные и электронные), методическими особенностями и структурой, целевым назначением, содержанием и другими качествами, которые присущи отражаемым документам и материалам.

Библиографическая деятельность - Область деятельности по удовлетворению потребностей в библиографической информации.

Библиографическая деятельность осуществляется в библиотеках всех типов, независимо от их ведомственной принадлежности, состава читателей, объёма фондов и профиля работы.

Все процессы библиографической деятельности тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. В настоящее время они должны базироваться на таких основополагающих принципах, как одноразовая обработка информации, многоразовое и многоцелевое использование получаемых результатов, применение автоматизированной технологии.

Объектами библиографирования могут быть документ в целом, его составная часть или совокупность документов.

Библиографический указатель отражает книги, статьи и другие материалы, раскрывающие либо узкую, конкретную тему, либо широкую, много аспектную - даже отрасль знания.

Библиографические указатели в большинстве своём имеют научно-справочный аппарат (предисловие, различные вспомогательные указатели).

Вспомогательный указатель отражает сведения о произведениях печати в ином аспекте, чем в основном тексте пособия, с отсылками к соответствующим библиографическим записям.

Вариантами библиографического указателя являются библиографические справочники, типовые каталоги, планы и каталоги издательств, библиографические бюллетени, летописи книжных палат.

Библиографический список включает сведения о произведениях, как правило, по узкой, конкретной теме или вопросу. Он чаще всего не велик по объёму, прост по структуре, не имеет справочного аппарата. Одной из разновидностей библиографического списка являются памятки читателю, создаваемые преимущественно региональными библиографическими центрами.

Библиографический список - это пособие с простой структурой.

Библиографический обзор - это библиографическое пособие, представляющее связанное повествование о документах (произведениях печати).

В библиографическом обзоре характеристика литературы дополняется необходимыми разъяснениями и фактическими сведениями. Целевое и читательское назначение, характер темы, определяют количество произведений, о которых идёт речь в обзоре, его структуру, которая может быть как простой, так и сложной.

Вариантами библиографического обзора являются беседы и рассказы о книгах.

Беседа или рассказ о книгах напоминают по форме те устные беседы, которые проводит библиотекарь на абонементе.

Их цель - заинтересовать читателей определённой группы актуальными вопросами, помочь в изучении наиболее доступной и интересной литературы по какой-либо теме, произведений того или иного писателя.

Разновидностью библиографических пособий, которые могут служить примером творческого подхода составителей, являются популярный библиографический справочник, путеводитель по книгам, библиографическая энциклопедия.

Библиографические пособия подразделяются на виды в соответствии со следующими признаками: содержание произведений, в них отражённых, временем из издания, полнотой охвата, способами характеристики и др. Но самый главный признак - это целевое и читательское назначение пособия.

В зависимости от назначения различаются: государственные, научно-вспомогательные, рекомендательные и профессионально-производственные библиографические пособия.

В зависимости от содержания произведений библиографические пособия подразделяются на универсальные, отраслевые, тематические, персональные, библиографические, краеведческие, страноведческие.

В зависимости от времени издания библиографических произведений пособия подразделяются на текущие, ретроспективные, перспективные. Библиографические пособия отражают произведения с разной полнотой. По этому признаку выделяют регистрационные и выборочные пособия.

Библиографические пособия подразделяются на типы и виды, что имеет больное значение для библиотечно-библиографической науки и практики.

Библиографический указатель отражает книги, статьи и другие материалы, раскрывающие либо узкую, конкретную тему (проблему), либо широкую, многоаспектную - даже отрасль знания. Это и обусловливает сложность его структуры (наличие разделов и подразделов), влияет на порядок расположения библиографических записей в пределах каждого деления. Библиографические указатели в большинстве своем имеют научно-справочный аппарат (предисловие, различные вспомогательные указатели). Вспомогательный указатель отражает сведения о произведениях печати в ином аспекте, чем в основном тексте пособия, с отсылками к соответствующим библиографическим записям.

Вариантами библиографического указателя являются библиографические справочники, типовые каталоги (например, типовой каталог ЦБС или, как принято говорить, библиографическая модель фонда ЦБС), планы и каталоги издательств, библиографические бюллетени, летописи книжных палат.

Библиографический список включает сведения о произведениях, как правило, по узкой, конкретной теме или вопросу. Он чаще всего невелик по объему, прост по структуре, не имеет справочного аппарата. Одной из разновидностей библиографического списка являются памятки читателю, создаваемые преимущественно региональными библиографическими центрами.

Библиографический обзор - это библиографическое пособие, представляющее собой связное повествование о документах (произведениях печати). В библиографическом обзоре характеристика литературы дополняется необходимыми разъяснениями и фактическими сведениями. Целевое и читательское назначение, характер темы определяют количество произведений, о которых идет речь в обзоре, - его структуру, которая может быть как простой, так и сложной. Так, например, крупнейшие библиотеки и информационные центры Страны подготавливают в помощь ученым и специалистам обзоры, знакомящие с итогами и перспективами развития отдельных отраслей науки и техники в Росси и за рубежом. Для читателей-неспециалистов создаются рекомендательные обзоры.

Библиографические пособия отражают произведения с разной полнотой. По этому признаку выделяются регистрационные и выборочные пособия. Регистрационные пособия отражают произведения печати с максимальной полнотой. Выборочные - содержат библиографические записи произведений, отобранных по какому-либо принципу (например, наиболее ценные в научном и художественном отношении издания). Так, рекомендательные пособия всегда выборочные. (Библиографические пособия различаются также по способам характеристики включенных произведений. В соответствии с этим признаком библиографические пособия подразделяются на аннотированные (все или большинство библиографических записей имеют аннотации) и реферативные (все или большинство записей включают рефераты произведений).

В зависимости от вида применяемой библиографической группировки выделяются алфавитные, хронологические, систематические - библиографические пособия. В алфавитном пособии библиографические записи даются в алфавите фамилий авторов (заглавий) отражаемых произведений. В систематическом пособии - по логически обоснованной системе, в соответствии со схемой классификации. Если записи произведений объединяются по датам их написания или опубликования, такое библиографическое пособие называется хронологическим.

Каждое библиографическое пособие можно рассмотреть в разных аспектах и, соответственно, отнести к, различным видам. Для того, чтобы убедиться в этом, а заодно и потренироваться перед выполнением практической работы, можно выбрать два-три библиографических пособия и изучить их по названным признакам.

1.1 Методика подготовки библиографических пособий

Библиографическая продукция - это прежде всего совокупность различных библиографических пособий. Понятие «библиографическое пособие» охватывает очень широкий диапазон документально фиксированных способов существования библиографической информации. По сути любая библиографическая информация, зафиксированная в определенной завершенной документальной форме (пусть это письменное справка, выполненная по запросу потребителя, или печатный указатель литературы, библиографический плакат, содержащий один библиографическая запись, или каталог библиотеки), является библиографическим пособием (БП).

Наиболее распространенным способом существования библиографической информации является библиографическое пособие.

Библиографическое пособие - это основной вид библиографической продукции, результат библиографирования, средство библиографического обслуживания и использования библиографической информации. В нем наиболее полно реализуются функции библиографической продукции. Согласно ГОСТу 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» библиографическое пособие - это упорядоченное множество библиографических записей

Библиографическое пособие может содержать от одной библиографической записи (библиографический плакат) до нескольких миллионов (каталоги крупнейших библиотек). Их подготовка базируется на общей технологии библиографирования, но имеет при этом свои особенности.

Целостная совокупность библиографических пособий постоянно модернизируется. Основные параметры, определяющие классификацию библиографических пособий, обусловлены основными социально-значимыми признаками, а именно:

целевым и читательским назначением;

хронологическим, территориальным, языковым, видовым охватом объектов библиографирования;

методами и объемом библиографирования;

способами формирования библиографической информации;

структурой, жанром и материальной формой библиографических пособий.

Классификация библиографических пособий кроме теоретического упорядочения библиографической продукции имеет и сугубо практическое значение при создании каждого конкретного пособия, отнесения его к определенной группе и виду и выборе соответствующей методики библиографирования.

Пособия подразделяются:

по видам, которые в свою очередь выделяются по различным признакам:

по времени издания - текущие, ретроспективные, перспективные, кумулятивные (объединяющие материал ранее вышедших выпусков);

по полноте отбора - регистрационные, выборочные, сигнальные, аннотированные;

по способу группировки материала - алфавитные, предметные, словарные, систематические, хронологические;

по формам:

рукописная (машинописная);

несамостоятельная издательская.(внутрикнижные, нутрижурнальные, внутригазетные, прикнижные, пристатейные пособия);

карточная (каталоги и картотеки); машиночитаемая (электронные базы и банки данных); библиографическое издание (пособие, изданное типографским способом)

В основе составления любого библиографического пособия лежат общие методы библиографирования, образующие некую модель, раскрывающую и обеспечивающую практическую реализацию наиболее существенных и типичных черт создаваемого пособия. Для «доведения» пособия до нужного уровня, обеспечения соответствия его всем предъявляемым к нему требованиям необходимы специфические приемы библиографирования, выбор которых определяется темой пособия, его видом, целевым и читательским назначением. Это достигается путем использования частных методик библиографирования. Освоение обшей и частной методик библиографирования - одно из главных требований, предъявляемых к профессиональной подготовке библиографа.

Составление библиографических пособий - одно из важнейших направлений деятельности библиотек по библиографированию документов. Объем работы по составлению библиографических пособий находится в прямой зависимости от типологических особенностей библиотеки. Чем крупнее библиотека, тем разнообразнее и масштабнее ее деятельность в этом направлении.

Работа по составлению библиографических пособий складывается из подготовительного, основного (аналитического и синтетического) и заключительного этапов. При создании пособий с простой структурой отдельные этапы или их составные звенья могут опускаться либо значительно упрощаться.

Подготовительный этап включает в себя выбор и изучение темы, разработку плана-проспекта, выявление документов по теме пособия.

Выбор и изучение темы. Определяя тему будущего библиографического пособия, необходимо исходить из ее новизны, актуальности, интереса к ней читателей, соответствия профилю и возможностям библиотеки. В ходе изучения темы предполагается определить обеспеченность темы литературой, детально разобраться в терминологии, существом самой проблемы. В наиболее сложных случаях на данном этапе желательно привлечь специалистов в этой области знания к консультационной и методической помощи. Именно они могут прогнозировать, когда наступит «пик интереса» к теме и возрастание спроса на отраженные в пособии документы. В любом случае завершение пособия лучше ориентировать на «пик» либо на «подъем», так как пособие подготовленное при спаде интереса к избранной теме, имеет преимущественно исторический интерес и не оправдывает затрат на его составление. Не бойтесь обратиться и к профессионалам из других библиотек, помните, что от глубины изучения темы зависит успех всей дальнейшей работы.

План-проспект является основным документом, регламентирующим направления всей дальнейшей работы над библиографическим пособием. В нем определяется целевое и читательское назначение пособия, что во многом решает другие проблемы составительской работы, поэтому целевой адрес должен быть указан максимально точно и конкретно. Здесь устанавливаются основные принципы отбора литературы, тематические границы пособия (будет ли охвачена вся тема или только некоторые ее аспекты; будут ли включены документы по смежным областям знания; каким будет освещение темы - теоретическим, практическим или историческим, и т. д.), хронологические рамки (исходя из средних сроков старения информации, это должна быть литература последних лет издания). Обязательно оговариваются виды изданий, определяется структура библиографической записи (будет ли она состоять только из библиографического описания или должна сопровождаться аннотацией или рефератом; какие предполагаются аннотации - справочные или рекомендательные; будут ли отражены переводы, рецензии и т.п.). Далее устанавливается структура будущего пособия: способ группировки материалов (алфавитная, хронологическая, систематическая или тематическая), перечень если не всех, то важнейших разделов, рубрик и подрубрик, определяется состав справочно-поискового аппарата пособия (предисловие, вспомогательные указатели, приложения, вступительной статьи).

В плане-проспекте определяется также условный предполагаемый объем пособия, основные этапы его создания, круг участников-составителей и консультантов и их обязанности, сроки завершения работы. При возможности публикации пособия оговариваются способ печати, вопросы оформления и тираж.

Выявление литературы по теме пособия является поиском и оценкой библиографируемых документов с целью их последующей обработки. Здесь определяется круг источников: куда вы будете обращаться за литературой, к каким картотекам и каталогам, к книжному фонду и т.д.

Основной этап подразделяется на аналитический и синтетический подэтапы.

Цель аналитического подэтапа - подготовить библиографические записи о документах в соответствии с определенной в плане-проспекте структурой и методическими требованиями пособия. Аналитический этап предусматривает работу с каждым документом. Здесь осуществляется библиографический отбор наиболее ценной литературы по данной тематике, подходящей по целевому и читательскому назначению:

сведения о каждом произведении печати записываются на карточки (так удобнее);

растаскиваете литературу по рубрикам, если книга многоаспектная, ее разумнее поместить в общий раздел, а в других разделах сделать ссылки;

осуществляете просмотр документов (особенно сборников с общим заглавием или документов, имеющих «слепое» заглавие), проверяете библиографическое описание документов в соответствии с ГОСТом. Библиографическое описание должно соответствовать ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;

осуществляете аннотирование документов.

В соответствии с функциональным назначением различают справочные и рекомендательныеаннотации, по способу характеристики документов - общие, аналитические и групповые.

Справочная аннотация уточняет заглавие произведения или сообщает дополнительные (преимущественно фактические) сведения об авторе, о форме, жанре, назначении и других особенностях документа, которые отсутствуют в библиографическом описании; такие аннотации должны быть предельно краткими. Чаще всего они применяются для научных, учебных и справочных изданий.

В рекомендательной аннотации дается характеристика и оценка книги или статьи, исходя из потребностей, уровня подготовки, возраста и других особенностей той группы пользователей, которым адресовано данное пособие. Главная задача - заинтересовать читателя. Объем рекомендательных аннотаций обычно значительно превышает объем справочных, хотя требования краткости и точности и здесь остаются в силе.

Общие аннотации характеризуют произведение в целом, нужны в двух случаях: когда необходимо раскрыть произведение целиком, Относящееся к теме указателя или к его разделу, и для универсальных пособий, не ограниченных никакими содержательными рамками (печатные аннотированные карточки).

Аналитические аннотации раскрывают часть содержания документа (т.е. если в издании обращается внимание на одну главу или часть).

Групповые аннотации объединяет несколько близких по содержанию документов, дают им обобщенную характеристику.

В процессе работы над пособиями был сформулирован своеобразный кодекс требований к аннотациям, который включает следующие положения:

она должна быть лаконичной (длинные аннотации не всегда дочитываются до конца) и в то же время достаточно конкретной; соблюдать единство времени и единообразие глагольных форм; не следует начинать аннотации с предлога «о»;

не должна повторять сведения, содержащиеся в названии и перефразировать их;

для каждой библиографической работы желательно придерживаться примерно одинакового объема аннотаций и соблюдать логический порядок приводимых сведений;

научная терминология должна быть общепринятой, неизвестные термины обязательно поясняются.

Если аннотация не удовлетворяет читателя (в научных целях возникает необходимость в более развернутой характеристике документа), применяют реферирование.

Реферат - краткое точное изложение документа, включающее основные фактические сведения и выводы без дополнительной интерпретации или кратких замечаний автора реферата. Процесс реферирования включает выполнение таких операций как чтение исходного текста, его анализ, выбор информационных фрагментов, их обобщение, создание нового текста - реферата.

На синтетическом подэтапе вы обобщаете свою работу. Проверяете структуру пособия (отбор выявленных и изученных документов). Следует учесть, что имеется ряд пособий, составляемых без использования процедуры отбора. К их числу относятся библиографические указатели местной печати, указатели произведений какого-либо автора, указатели изданий определенных издательств и типографий. В основе таких пособий лежит стремление к исчерпывающей полноте отражения соответствующей литературы, и качественная оценка включенных документов в этих случаях не производится.

Проверяете группировку библиографических записей (возможно, некоторые разделы вашего пособия недостаточно наполнены, вы их убираете или, наоборот, дополняете), порядок их следования друг за другом (чтобы каждый документ занял свое место в нужном разделе, рубрике и т.д.); приступаете к нумерации, нумерация необходима.

Библиографическая группировка помогает читателям лучше ориентироваться в пособии, быстро находить необходимые материалы, а в ряде случаев подсказывает последовательность знакомства с литературой.

Основными способами группировки являются формальный, содержательный и рекомендательный.

Формальная группировка (наиболее проста для библиографа) обеспечивает поиск документов по внешнему признаку: автору, заглавию, виду и месту издания и т.д.

Рекомендательная группировка преследует цели руководства чтением, несет педагогическую направленность, и может быть осуществлена в различных вариантах от общего к частному, от простого к сложному. Она целесообразна в пособиях, адресованных как малоподготовленным читателям, так и специалистам.

Заключительный этап подготовки библиографического пособия включает в себя подготовку справочного аппарата, редактирование и оформление библиографического пособия.

В состав справочного аппарата входят: предисловие, вступительная (вводная) статья, вспомогательные указатели, приложения, оглавление, методические советы.

Предисловие (или обращение к читателю), которым должно открываться любое, даже сравнительно небольшое пособие.

Здесь обязательно приводятся сведения о назначении пособия; дается характеристика отраженных в пособии документов; объясняется способ размещения материала (а не просто перечисляются названия разделов и подразделов, для такой цели служит оглавление); называются виды аннотаций (справочные, рекомендательные), которые используются в данном пособии; перечисляются имеющиеся вспомогательные указатели (надо обратить внимание читателя на особенности их построения и возможности практического использования); указывается хронологическая граница отбора материала (год, месяц, число).

Вступительная статья используется, в основном, в крупных ретроспективных научно-вспомогательных и рекомендательных пособиях, персональных указателях и представляет собой развернутый обзор основных документов по теме пособия. Написание статьи требует глубоких знаний предмета и осуществляется с привлечением специалистов-консультантов данной отрасли.

Кроме расположения материала в основном тексте пособия, следует заранее продумать систему вспомогательных указателей, помогающих ориентироваться в литературе.

Указатель может содержать все или только некоторые рубрики, т. е. быть единым или раздельным (именным, предметным и т. д.).

По структуре, т.е. наличию простых и сложных рубрик, а также пояснений к ним, указатели делят на простые (или «глухие»), развернутые (или аналитические), аннотированные.

По степени полноты отражения основного текста издания различают общие (охватывающие все издание) и частичные (охватывающие лишь часть издания) указатели, а также многоаспектные указатели (отражающие все или многие тематические аспекты текста) и одноаспектные (отражающие какую-либо одну тему или признак).

указатель авторов, строится в алфавитном порядке авторов, включает также фамилии всех соавторов, авторов статей в сборниках, упомянутых в аннотациях и примечаниях. Данный вид указателя чаще всего бывает «глухим», что оправдано только техническими причинами; поэтому, если условия позволяют, вынесение в авторский указатель кроме фамилии и инициалов автора еще и заглавий его книг (статей) в рекомендательных пособиях обязателен;

часто указатель авторов совмещают с указателем лиц, участвовавших в создании произведений: редакторов, составителей, иллюстраторов, переводчиков и т.д. В этих случаях мы имеем дело уже с вспомогательным именным указателем. Поскольку здесь перечисляются лица, принимавшие разное участие в издании, необходимо обязательно пояснить, в качестве кого выступает то, или иное лицо. Именной указатель отражает также фамилии лиц, характеризуемых или упоминаемых в литературе («персоналии»), в этом случае номера документов о них берутся в скобки;

персональные указатели могут составляться и как самостоятельные, в таком случае персональную рубрику необходимо снабжать указаниями на профессию, род деятельности, заслуги того или иного лица;

единые (комбинированные) указатели, объединяют в одно целое различные алфавитные указатели;

предметные указатели, содержат перечни названий предметов, их свойств и отношений;

географический указатель содержит перечень наименований физико-географических, административно-территориальных, исторических, археологических объектов, которые могут дополняться пояснениями, раскрывающими род объекта (река, озеро, гора и т. п.);

указатели наименований коллективов содержат перечни фирм, учреждений и других организаций;

указатели заглавий изданий и других документов, первых строк произведений и цитат;

указатели символов, сокращений, аббревиатур, единиц измерения и других специальных обозначений.

алфавитные указатели, содержащие в алфавитной последовательности именные, предметные, тематические и др. рубрики;

хронологические указатели, содержащие перечни событий или дат в хронологической последовательности;

нумерационные указатели, содержащие перечни информационных объектов в их числовой последовательности;

систематические указатели, содержащие перечни обобщающих проблему рубрик в иерархическом порядке.

Выбор вспомогательных указателей зависит от тематики, структуры, объема, читательского адреса и целевого назначения издания. Более сложный текст издания предполагает более полный и разнообразный комплекс вспомогательных указателей.

Работа над пособием завершается его редактированием и оформлением.

В процессе редактирования проверяется правильность библиографического описания, исправляются стилистические погрешности и неточности, повторы, неудачные выражения и т.д.

Как и любое издание, пособие открывается титульным листом. На нем указывается: название организации, отдел, заглавие указателя, вид издания (или тип пособия), место и год издания. На обороте титульного листа следует указывать составителей и оформителей, библиографическую запись документа, индексы библиографической классификации и авторский знак.

Для набора структурных частей пособия (предисловия, основного текста, вспомогательных указателей и т.д.) применяются различные шрифты. Так аннотации обычно набираются более мелким шрифтом, чем библиографические описания, отделяются от описаний пробелом и начинаются с красной строки. Порядковые номера записей могут быть выделены полужирным шрифтом.

Различные шрифты и размеры кегля используются также для заглавий разделов, подразделов, рубрик и подрубрик, что способствует формированию содержания в автоматизированном режиме.

Художественное оформление библиографических пособий предполагает широкое использование различных иллюстративных материалов: фотокопий обложек наиболее интересных изданий, портретов, карт и т.д.

Яркая выразительная обложка украшает пособие и привлекает к нему внимание читателей. Однако элементы внешнего оформления должны раскрывать основное содержание пособия.

2. Библиографическая продукция Национальной библиотеки Республики Коми

Главная библиотека республики выполняет функции общегосударственного архивного хранилища коми национальной печати и литературы о Республике Коми, депозитария коми национальной и краеведческой литературы Республики Коми, центра республиканского библиографического учета произведений печати. В соответствии с Концепцией развития библиотечного дела в Республике Коми до 2010г. при создании электронных баз данных краеведческое направление считается приоритетным. Национальная библиотека целенаправленно осуществляет формирование региональной системы библиографических пособий. Статус национальной обязывает ее к созданию репертуара национальной книги, составлению фундаментальных, ретроспективных библиографических пособий более высокого уровня и национальной тематики. В нашу духовную жизнь вошла свобода от политического диктата и идеологической цензуры. Возвратились целые пласты мировой и отечественной культуры, бывшие под запретом многие годы. Введение национально-регионального компонента в образовательные стандарты и открытие новых учебных заведений выдвигает перед библиографами новые задачи.

Кроме того, в связи с активными процессами создания различных национальных культурных общественных объединений (в республике проживает более 70-ти национальностей, действуют около 150 национально-культурных обществ, объединений) в сферу деятельности НБ РК должно войти содействие этим образованиям.

Перемены в общественно-политической жизни страны и республики вызывают рост национального самосознания в народе, движение за возрождение национальной культуры. Решить эти проблемы невозможно без обращения к национальной литературе, памятникам письменности.

Формирование системы краеведческих библиографических пособий в регионе регулируется Положением о краеведческой деятельности Национальной Библиотеки Республики Коми. Система краеведческих библиографических пособий должна охватывать все стороны жизни края и удовлетворять все виды потребностей в краеведческой информации.

Национальная библиотека Республики Коми (НБ РК) давно и успешно занимается созданием библиографических пособий. Библиотеке принадлежит ведущая роль как в организации взаимодействия библиотек и других государственных и общественных организаций по формированию системы пособий, так и в практической работе по их составлению. Этот вид деятельности является одним из основных не только для библиографического отдела, отдела краеведческой и национальной библиографии, но и отраслевых отделов. Начало издательской деятельности в библиотеке относится к 1958 г., когда республиканской библиотекой впервые был выпущен универсальный текущий указатель «Литература о Коми АСССР за 1956 год». Через год вышел второй основной источник информации о краеведческой литературе - «Летопись печати Коми АСССР за 1958 год». Оба ежегодника издаются по настоящее время. Бесплатный обязательный экземпляр является базой для государственной учетно-регистрационной библиографии.

«Литература о Республике Коми» включает информацию о книгах и статьях из центральных, республиканских, выборочно из районных газет и журналов, а также из зарубежных источников. «Летопись печати Республики Коми» содержит информацию о книгах, нотных изданиях, статьях из периодических изданий некраеведческого характера и периодических изданий, вышедших на территории республики.

В 1995-1996 гг. эти два издания вышли в объединенном виде, но затем составители отказались от этого и вновь перешли на издание отдельными выпусками. Чтобы избежать дублирования материала, было решено отражать в «Летописи» лишь статьи некраеведческого характера, а в «Литературе» - краеведческого. По этой же причине в «Летописи» нет раздела «Республика Коми в печати СНГ и зарубежных стран». Тем самым исключается дублирование значительного по объему материала. Вместе с тем оба издания представляют достаточно полную информацию о республике: ежегодно в них в совокупности отражается около 3000 названий. На сегодняшний день подготовлены, но не изданы, ежегодники за 1996, 1997, 1998 гг., в работе находится ежегодник за 1999 г. Созданием этих указателей занимается сектор государственной библиографии.

В 2003 г. планируется выпуск «Книги в наличии и печати», который будет более оперативно информировать о публикациях местных издательств.

Положено начало созданию электронного каталога краеведческой и национальной литературы на основе корпоративного взаимодействия библиотек республики.

Раз в пять лет принимается сводный перспективный план издательской деятельности на координационном совете по библиографической деятельности. В составе Совета представлены библиографы НБ РК, Национальной детской библиотеки им. С. Я. Маршака, республиканской юношеской библиотеки, библиотек четырех вузов и городской ЦБС.

Совет определяет приоритеты с учетом информационных потребностей пользователей, библиографической обеспеченности тем.

В НБ РК ведется работа по созданию универсальных ретроспективных указателей. В 1994 г. был подготовлен «Каталог редких изданий краеведческой и национальной литературы», имеющихся в фондах Библиотеки. Фонд постоянно пополняется новыми раритетами, которые отражаются в банке данных, создаваемом в традиционном (карточном) и электронном вариантах.

В 1994г. издана «Библиографическая модель ядра фонда краеведческой и национальной литературы».

Составлены указатели содержания журналов, издававшихся в регионе до 40-х гг. XX в. на русском и коми языках: «Ордым», «Ударник» и «Культура фронт». Эти журналы, включавшие материалы по переустройству жизни на селе, ликвидации неграмотности, культурному строительству, сыграли значительную роль в становлении и воспитании творческих сил республики: поэтов, прозаиков, художников, редакторов.

В 1920-1950-е гг. земля Коми невольно стала одним из островов «архипелага ГУЛАГ», местом многих человеческих трагедий. Зачастую за колючей проволокой оказывались люди, дела которых позднее получили достойное признание. Руками тысяч политических заключенных были построены северные города и рабочие поселки, проложена железная дорога, начато освоение полезных ископаемых, заложены основы экономики и науки республики. Не случайно этой теме посвящен указатель, который готовится совместными усилиями НБ РК, фонда «Покаяние» и общества «Мемориал». Работа находится в стадии накопления материала в банке данных, в будущем планируется выпуск в печатном виде.

Особое значение для разработки региональных комплексных программ имеет библиографическое обеспечение экономической тематики. Библиографический указатель «Народное хозяйство Коми АСССР», изданный в 1989 г., включил публикации о развитии народного хозяйства республики за 10 лет. Перестройка общества коренным образом изменила экономику. Появились новые виды собственности, новые формы организации производства. Приватизация привела к новым формам управления, хозяйственным отношениям. В связи с этим возникла необходимость в издании, которое бы отразило произошедшие перемены. Совместными усилиями трех отделов был подготовлен и издан отраслевой библиографический указатель «Экономика Республики Коми», включивший литературу на русском и коми языках за 1990-1995гг.

Все более острой становится проблема охраны окружающей среды в регионе. Возникает необходимость формирования экологического сознания у каждого гражданина. Этому должны способствовать банк данных методических материалов по экологии в электронном виде и указатель литературы «Природа Республики Коми» (пока в карточном варианте), создаваемые отделом естественнонаучной, сельскохозяйственной и медицинской литературы.

Многочисленную группу составляют биобиблиографические словари и персональные указатели, они наиболее полно отражают материалы об отдельных личностях, внесших определенный вклад в историю республики и не только.

В 1998 г. патентно-технический отдел НБ РК издал биобиблиографический указатель «Изобретатели и рационализаторы РК», который обобщает историю, развитие изобретательства и рационализации в республике.

В 1996 г. был выпущен первый том биобиблиографического словаря «Писатели Коми», подготовленного библиографами Библиотеки совместно с Коми научным центром Уральского отделения Российской Академии наук и литературно-мемориальным музеем И.А. Куратова. Первый том был удостоен диплома Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению в 1998 г. В связи с финансовыми проблемами второй том был издан только накануне 2002 г.

Словарь является наиболее полным изданием, которое позволяет представить литературный процесс в коми крае от зарождения до настоящего времени. Подобного издания, а оно включает 159 имен, в республике не было. В несправедливом забвении оставалось творчество целого ряда писателей 20-30 гг., репрессированных, которые сыграли определенную роль в истории республики. Это не позволяло представить картину литературной жизни во всей полноте и сложности.

Ряд биобиблиографических указателей создан отделом иностранной литературы, такие как «Финские исследователи Коми края» (2000), «Венгерские лингвисты - исследователи Коми края» (2002). Они посвящены ученым, занимавшимся исследованиям коми языка. Планируется работа по другим зарубежным лингвистам и российским финно-угроведам. Республика Коми в 2002г. вошла в Баренц регион, и проект «Зарубежные исследователи коми языка: биобиблиографический указатель», направленный в Баренц секретариат, получил малый грант на его реализацию.

При поддержке фонда Фулбрайта стала возможна работа по сбору материала для указателя «П.А. Сорокин» в библиотеке Гарвардского университета США. П.А. Сорокин, выдающийся русский и американский ученый, социолог, этнограф, философ, был уроженцем Коми края. Почти 70 лет не только его работы, но и имя были под запретом в Советском Союзе. Доступ к широкому изучению его трудов в России был ограничен спецхранами библиотек. Несмотря на то, что в последнее время несколько российских издательств выпустило в свет ряд его работ, в целом, наследие ученого остается малоизвестным и недоступным читателю. Указатель в какой-то мере снимает остроту проблемы, содействует распространению знаний о П.А. Сорокине. Он отмечен второй премией Всероссийского конкурса работ по библиотековедению, библиографии и книговедению в 2002 г.

Подъем краеведческого движения в стране влечет за собой возрастающую популярность краеведческой библиографии. Ежегодно библиотекой издается «Календарь знаменательных и памятных дат Республики Коми» - одно из самых популярных изданий Библиотеки, отражающее важнейшие события истории, общественной, экономической и культурной жизни Республики Коми. Все даты в нем сопровождаются ссылками на литературу, к юбилейным датам даны текстовые (фактические) справки и списки литературы.

Объем пособий рекомендательного характера в библиотеке сведен до минимума. Этот вид пособий готовится, в основном, отраслевыми отделами по наиболее актуальным проблемам. Можно назвать работы последних лет: «История династий предпринимателей» (2002 г.), «Искусство Республики Коми» (2001 г.), «История экологии и охраны природы» (2001 г.), «Из истории медицины России» (2000 г.), «Среда обитания и здоровье человека» (1998г.) и другие. Завершается работа над вторым выпуском указателя «Республика Коми» (типа «Что читать о … крае»), первый был издан в 1985г.

В плане издательской деятельности НБ РК на ближайшие пять лет - создание библиографических пособий, посвященных локальным войнам, социальной реабилитации инвалидов, столице республики.

В 2002 г. НБ РК отметила столетний юбилей. В связи с этой датой были подведены итоги работы, в том числе и издательской деятельности. За 100 лет в Библиотеке подготовлено и выпущено немало библиографической продукции, но до сих пор нет библиографического указателя, который бы собрал всю информацию о Библиотеке. К юбилею, к сожалению, такой указатель не был сделан, но в перспективе это будет одной из основных задач НБ РК.

Заключение

Исследуя, данную тему курсовой работы мы пришли к выводу, освоение методики составления библиографических пособий является актуальной задачей для библиотечных специалистов. Связано это с сокращением количества подобных изданий, выпускаемых крупными библиографическими центрами и их большой ролью в организации чтения. Следует отметить и ограниченность тиражей, недостаточную оперативность издания рекомендательных библиографических пособий, краеведческих пособий, указателей по узкоспециальным темам; меньше стало создаваться библиографических пособий, адресованных конкретным группам читателей (молодежи, учащимся средних общеобразовательных учебных заведений и другим категориям); документы, отражаемые в библиографических пособиях созданных крупнейшими библиографическими центрами страны, не всегда соответствуют фонду ЦБС; в библиографических пособиях, подготовленных центрами федерального и регионального подчинения, в большинстве случаев, не отражаются краеведческие издания; не все сотрудники библиотек имеют достаточную подготовку и владеют навыками аналитического подхода к содержанию библиографических пособий.

При проведении библиографирования библиотеки обычно сталкиваются с необходимостью решения ряда общих организационных проблем, связанных с его материальным, кадровым, нормативно-инструктивным (технологическим) обеспечением. Под ними понимается наличие необходимых источников поиска сведений о документах по теме будущего пособия, специалистов нужной квалификации. Для разрешения последней проблемы, как уже говорилось, библиотека привлекает к составительской деятельности работников небиблиографических отделов. Варианты подобной кооперации разнообразны: ведущая роль отводится библиографу, а вспомогательная - сотрудникам других отделов; ведущая роль - небиблиографическим организациям, а консультативно-редакционная - работникам библиографического отдела.

Кроме этого, к составлению библиографических пособий также привлекаются специалисты из разных областей науки, поскольку в современных условиях библиограф уже не в состоянии одинаково свободно ориентироваться во всех отраслях знания, с которыми ему приходится иметь дело. Только специалист в соответствующей области сможет квалифицированно оценить содержание всех библиографируемых документов. Особенно это необходимо при создании крупных научно-вспомогательных и солидных по объему рекомендательных указателей, требующих качественного отбора литературы.

Список использованных источников

1 Брежнева В.В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий / В.В. Брежнева, В.А. Минкина. - СПб. : Профессия, 2004. - 304 с.

Бриксман М.А. Составление Библиографический пособий / Н.А. Бриксман. - М., 1964. - 299 с.

ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения. - Взамен ГОСТ 7.0-84, ГОСТ 7.26-80; введ. 2000-07-01 // Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности. - СПб., 2010. - С. 23-24.

Диомидова Г.Н. Библиографоведение: Учебник для средних профессиональных учебных заведений / Г.Н. Диомидова. - СПб.: Профессия. - 2003, - 288 с.

Дрешер Ю.Н. Информационное обеспечение ученых и специалистов: учеб.-метод. пособие / Ю.Н. Дрешер. - СПб. : Профессия, 2008. - 464 с.

Калинина И.Г. Библиографическая продукция в электронном формате / И.Г. Калинина // Библиография. - 2004. - №1. - С. 17-22

Киселева Т.Г. Основы социально-культурной деятельности: учеб. пособие / Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников. - М. : Изд-во МГИК, 1995. - 136 с.

Коршунов О.П. Библиография. Теория. Методология. Методика / О.П. Коршунов. - М. : Книга, 1986. - 246 с.

Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс: учебник / О.П. Коршунов. - М. : Кн. палата, 1990. - 232 с.

Коряковцева Н.А. Техники информационно-библиотечной работы: учеб.-практ. пособие / Н.А. Коряковцева. - М. : Либерея, 2004. - 136 с.

Кротков А.В. О пределах понятия «библиографическая информация» / А.В. Кротков // Сов. библиогр. - 1984. - № 4. - С. 13-16.

Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение: учеб. пособие / И. Г. Моргенштерн; науч. ред. Г.В. Михеева. - СПб. : Профессия, 2005. - 208 с.

Нечипоренко В.П. Некоторые итоги анализа информационной инфраструктуры России / В.П. Нечипоренко, В.А. Цветкова, Т.К. Полунина // Науч. и техн. б-ки. - 1999. - № 3. - С. 5-11.

О библиотечном деле: Федер. закон Рос. Федерации: [принят Гос. Думой 23 нояб. 1994 г.] // Библиотека. - 1995. - № 3. - С. 3-17.

15 Пилко И.С. Информационные и библиотечные технологии: учеб. пособие / И.С. Пилко. - СПб. : Профессия, 2008. - 342 с.

Пилко И.С. Технологические процессы в библиотечной работе: учеб.-метод. пособие / И.С. Пилко. - М. : Либерея-Бибинформ, 2005. - 176 с.

Положение о государственной системе научно-технической информации: утверждено постановлением Правительства РФ от 24 июля 1997 г. № 950 // Информ. бюлл. РБА. - 1998. - Вып.11. - С. 72-77.

Ракитов А.И. Общество, основанное на знаниях / А.И. Ракитов // Вестник РАН. - 2004. - Т. 74. - № 7. - С. 598-605.

Справочник библиографа / науч. ред.: А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2005. - 592 с.

Сухоруков К.М. Государственная библиографическая регистрация произведений печати в России: история и современность / К.М.Сухоруков // Книга: Исследования и материалы. - М., 1997. - Сб. 74. - С 35-42.

Фокеев В.А. Библиографическая информация: экспликация понятия / В.А. Фокеев // Мир библиогр. - 2003. - № 4. - С. 14-18.

Фокеев В.А. Отечественное библиографоведение: науч.-практ. пособие / В.А. Фокеев. - М. : Либерея-Бибинформ, 2006. - 184 с.

СодержаниеВведение

2. Таможенный Кодекс 2003г.

Заключение

Введение

Таможенная политика является важнейшим компонентом внутренней и внешней политики Российского государства и направлена на наиболее эффективное использование инструментов таможенного права, таможенного регулирования и контроля за товарообменом на конкретной территории, а также на участие в реализации торгово-политических задач по защите внутреннего рынка и стимулирование развития экономики в целом.

В этом смысле таможенная политика может осуществляться государством и его соответствующими органами исключительно на четких и подробно изложенных в законе юридических основаниях. При этом инструменты реализации таможенной политики и средства осуществления таможенной деятельности непосредственно затрагивают интересы широкого круга самостоятельно хозяйствующих субъектов, связанных с перемещением через таможенную границу РФ товаров, услуг, финансовых и транспортных средств.

Таможенная политика России определяется высшими органами государственной власти и управления страны и является составной частью внешней и внутренней политики российского государства. Целями таможенной политики России являются: интеграция хозяйства страны в мировую экономику; защита и стимулирование экономического развития России; создание условий для функционирования российского рынка и рынка стран СНГ; укрепление торгового и платежного баланса страны; рост доходов государственного бюджета; упрочение торгово-политических позиций России; противодействие дискриминационным акциям иностранных государств и их союзов; расширение культурных и информационных обменов между Россией и зарубежными странами, контактов между людьми; охрана жизни и здоровья человека, животных и растений, сохранение окружающей среды; защита государственной и общественной безопасности; защита прав и законных интересов граждан, предприятий, объединений и организаций, культурного и исторического наследия народов России.

Формирование нового Российского государства и системы исполнительской власти повлекло за собой обновление механизма правового регулирования и управления внешнеэкономической деятельностью, соответственно, всей таможенной системы - таможенного дела и таможенной службы. Формирование новых экономических отношений в России послужило толчком и к обновлению таможенного дела.

В период коренных политических и социально-экономических преобразований в Российской Федерации, ориентированных на интеграцию страны в мировое хозяйство, вопросы таможенного дела приобрели особенную актуальность. Существенное расширение круга субъектов таможенных правоотношений сопровождается усилением внимания юридических и физических лиц как у нас в стране, так и за рубежом, к таможенной политике и экономико-правовым актам в таможенной сфере Российской Федерации.

Все вышеперечисленные факторы обусловливают актуальность теоретического анализа проблем реализации новой таможенной политики России.

Теоретическое развитие идеи реализации внешнеторговой и, в частности, таможенной политики получили в работах известных экономистов, таких как Барамзин СВ., Брацун Г.П., Бякин Г.И., Волынский П.В., Габричидзе Б.Н., Гончаров П.К., Дедяев В.М., Дзюбенко П.Ю., Кисловский Ю.Г., и др.

Основная цель данного исследования состоит в обобщении теоретических и методических положений по выработке и реализации таможенной политики России в современных условиях.

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих задач:

1. Охарактеризовать таможенную политику РФ в 90-е годы.

2. Дать обоснование принятию Таможенного Кодекса в 2003г.

3. Рассмотреть концепцию развития таможенной политики РФ

Объектом исследования определены таможенная политика России

Предметом исследования является процесс выработки и реализации новой таможенной политики в России.

^ 1. Таможенная политика РФ в 90-е годы

Моментом начала формирования и развития современного таможенного дела в нашей стране следует считать конец 1991 г. Распад СССР на ряд независимых государств, становление новой российской государственности, либерализация внешнеэкономической деятельности и ряд других факторов нашли свое отражение и в изменении таможенной политики обновленной России и вызвали необходимость преобразования таможенной системы в соответствии с существующими реалиями. Период реформ в Российской Федерации, процесс ее становления на качественно новой основе, адекватной задачам демократизации общественной жизни, привел к появлению новой экономической, общественно-политической реальности. Формирование нового Российского государства повлекло за собой обновление и таможенного дела. Таможенное дело России: сб. документов и материалов. Гос. тамож. ком. Рос. Федерации, Рос. тамож. акад. / под общ. ред. Н.М. Блинова. - М. : Юпапас,2000. С. 23-25

В это время были предприняты попытки трансформировать таможенную службу государства-монополиста в новую управленческую структуру, ориентированную на функционирование в рыночных условиях, в результате чего приняты Таможенный кодекс СССР 1991 г. и Закон СССР «О таможенном тарифе». Эти документы внесли существенные изменения в организацию таможенного дела в стране и были важным правовым инструментом регулирования внешнеэкономической деятельности в тот период.

Характеризуя в целом в значительной мере необходимый период, предшествовавший принятию в 1993 году двух основополагающих законов - Таможенного кодекса РФ (далее ТК) и Закона РФ «О таможенном тарифе», необходимо подчеркнуть:

Во-первых, в период после принятия в 1991 году Таможенного кодекса СССР и Закона СССР «О таможенном тарифе» и вплоть до середины 1993 года в России таможенное дело во многом регулировалось названными выше союзными законами в части в части не противоречащей новому российскому таможенному законодательству.

Во-вторых, в этот период многие аспекты таможенного дела в РФ регламентировались соответствующими нормативными указами Президента и постановлениями Правительства, приказами, положениями и инструкциями ГТК. Некоторые из актов подчас были недолговечными, непоследовательными и противоречивыми, но «вакуума» в правовом регулировании таможенного дела не было, шел постепенный и сложный, но в то же время целенаправленный процесс формирования основ российского таможенного права.

При разработке таможенных кодексов СССР и Российской Федерации в 1990-1993 гг. и работе над совершенствованием Таможенного Кодекса РФ понятие "таможенная политика" было в центре внимания и становилось предметом неоднократного обсуждения учеными и руководящими работниками таможенного ведомства почти на всех научно-практических конференциях, посвященных проблематике таможенного дела. В результате были предложены следующие определения таможенной политики:

1. Таможенная политика - это выработанные государством экономические и административные меры: таможенные правила, методы и средства их применения в процессе регулирования движения товаров, капиталов, услуг, интеллектуальных и трудовых ресурса на внутренний и внешний рынок в интересах защиты и развития национальной экономики, наполнения государственного бюджета укрепления мирохозяйственных связей.

2. Таможенная политика - это осуществляемая государством система мер, правил и процедур, регулирующих движение товаров через таможенную границу в интересах национальной экономики.

3. Таможенная политика - это система государственных мер и таможенный инструмент, направленный на регулирование внешней торговли и на защиту экономических интересов государства.

4. Таможенная политика - это осуществляемая государством система экономических и административных мер, таможенных правил и процедур, регулирующих движение через таможенную границ товаров, капиталов, услуг, интеллектуальных и трудовых ресурсов на внутренний и внешний рынок в интересах защиты и развития национальной экономики. ее интеграции в мировую экономику наполнения доходов государственного бюджета.

5. Таможенная политика - это система экономических и административных мер, призванная содействовать, с одной стороны, гармоничному вхождению экономики России в сложившуюся систему мирохозяйственных связей, с другой стороны - гармоничному развитию внутренней экономики, в том числе средствами "разумного протекционизма".

^ 6. Таможенная политика - это система экономических, юридических и организационных мер, направленных на защиту национальных интересов России.

7. Таможенная политика - это реализация экономической политики государства методами и средствами таможенного регулирования, неизменными составляющими которого являются таможенные платежи и таможенный контроль.

8. Таможенная политика - это совокупность мер по регулированию внешнеэкономической деятельности, определяемых целями правительства в области национальной экономики, населения и территории страны.

^ 9. Таможенная политика - это стратегическая линия государства, связанная с ввозом (вывозом) продукции.

10. Таможенная политика - это принципы поведения правительства в сфере таможенного дела, закрепленные в законодательных актах государства. Эти принципы касаются трех аспектов жизни страны:

создания условий для развития национальной экономики;

защиты населения и природной среды от импорта вредных и опасных товаров и отходов производства;

наполнения доходной части бюджета.

11. Таможенная политика есть разработка принципов, стратегических целей государственной политики, а также определенных методов, средств и форм (мер) их достижения через деятельность таможенных органов.

12. Таможенная политика - это определение стратегических целей и принципов общегосударственной политики и их реализация с помощью мер (методов, средств, форм), применяемых в таможенных органах.

^ 13. Таможенная политика - это определенная, функционально присущая таможенным органам, деятельность в интересах государства.

14. Таможенная политика - это разработка и реализация законодательной основы, развитие структуры органов таможни с целью обеспечения оптимального регулирования внешней торговли материальными, трудовыми, интеллектуальными и другими ресурсами, извлечение максимальной налоговой прибыли, при соблюдении условий всесторонней защиты экономических, социальных и других интересов своего государства и учете интересов стран - торговых партнеров.

15. Таможенная политика - это выработанные государством экономические и административные меры, таможенные правила, методы и средства их применения в процессе регулирования движения товаров, капиталов, услуг, интеллектуальных и трудовых ресурсов на внутренний и внешний рынок в интересах защиты и развития национальной экономики, наполнения государственного бюджета, укрепления мирохозяйственных связен.

16. Таможенная политика - составная часть внутренней и внешней политики государства, комплекс мер, осуществляемых в целях обеспечения наиболее эффективного использования инструментов таможенного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории, участия в реализации торгово-политических задач по защите внутреннего рынка, стимулирования развития национальной экономики.

17. Таможенная политика - это система политико-правовых, экономических, организационных и иных широкомасштабных мероприятий, направленных на реализацию и защиту внутри- и внешнеэкономических интересов в целях динамичного осуществления политических и социально-экономических преобразований в условиях формирования рыночных отношений.

Становление таможенной службы РФ - неотъемлемая составная часть формирования российского государства и обеспечения его суверенитета. Правовой основой этого процесса стал Указ Президента РФ «О государственном таможенном комитете РСФСР». Государственный таможенный комитет (ГТК) был создан как центральный таможенный орган России. На него возлагалась ответственность за реализацию таможенной политики республики, обеспечение соблюдения законодательства в таможенном деле, эффективное функционирование таможенных органов.

Деятельность ГТК России в эти годы осуществлялась в соответствии с Положением о ГТК России, утвержденным Указом Президента РФ от 25 октября 1994 г. N 2014 СЗ РФ. 1994. N 27. Ст. 2855.(в ред. Указа Президента РФ от 16.09.99 N 1235).

ГТК России решало возложенные на него задачи-функции как непосредственно, так и через региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты и иные учреждения, входящие в систему таможенных органов (таможенные лаборатории, подведомственные ГТК России учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, вычислительные центры и т.д.). Габричидзе Б.Н. Практика применения Таможенного кодекса Российской Федерации. - М. Книжный мир, 1998, С. 24-68;

Становление и обеспечение дееспособности системы таможенных органов непосредственно связаны с принятием в 1993 г. Закона РФ «О таможенном тарифе» и Таможенного кодекса РФ. Была создана российская правовая база осуществления таможенной политики и таможенного дела в новых условиях. Эти законодательные акты закрепили приоритет фискально - экономических, контрольных, правоохранительных и защитных функций таможенных органов. Они получили статус правоохранительных органов, полномочия на осуществление валютного контроля. С первых шагов своей деятельности таможенная служба России активно включилась международное сотрудничество по вопросам торгово-тарифной политики таможенного дела.

^ 2. Таможенный Кодекс 2003г.

В 2002 г. одним из основных направлений развития государственной таможенной службы России стали: максимально широкое внедрение новых таможенных и информационных технологий, дифференцированная работа с участниками внешнеэкономической деятельности, дебюрократизация таможенных процедур и повышение качества таможенного администрирования в том числе и с использованием новых технологий.

В конце января 2002 г. ГТК РФ одобрил в целом "Основные направления совершенствования таможенного контроля и таможенного оформления в 2003-2008 гг.". Основное звено этого проекта - переход от пятиступенчатого контроля к одноступенчатому, когда организация таможенного контроля ведется по принципу "одного окна". Проект рассчитан на 6 лет, и в 2002 году была создана основа для его реализации. Корняков К. А.Новый этап развития таможенного дела в России //"Законодательство и экономика. -2003. - №11.

В целом 2002г. год стал переломным в работе таможенной службы России, т.к. в этом году завершилась реализация целевой программы развития таможенной службы РФ на 2001-2003 гг. и были заложены основы ее работы на 2004-2008 гг. В 2003 г., а также началась реализация "Программы социально-экономической политики Правительства РФ на среднесрочную перспективу (2003-2005 гг.)", где вопросы развития таможенной службы были выделены в специальный раздел "Модернизация таможенной системы".

Новый Таможенный кодекс подвел черту под десятилетней историей своего предшественника - Таможенного кодекса РФ 1993 г. Работа над созданием нового Кодекса началась давно, она на некоторое время приостанавливалась, затем возобновлялась и, наконец, завершилась в 2003 году. Это десятилетие убедило всех в том, что таможенное законодательство касается не какой-то ограниченной прослойки общества, не какого-то отдельного сектора экономики, а непосредственно затрагивает интересы большей части российского общества.

Каковы причины пересмотра основных положений таможенного законодательства и принятия нового Таможенного кодекса? Комментарий к Таможенному кодексу РФ./ Под ред. А.Н. Козырина. - М.: Норма-М, 2005. С. 12-14.

В первую очередь следовало максимально приблизить российское законодательство к сформировавшимся в таможенной сфере международным стандартам. В международной торговле «правила игры», безусловно, должны быть унифицированы. Существенные различия между национальным законодательством и так называемым международным таможенным правом тормозили поступательное интегрирование России в систему мирохозяйственных связей, не позволяют нашему государству получить максимальные преимущества, предоставляемые ему системой международного разделения труда.

Среди наиболее значимых международно-правовых актов следует упомянуть Генеральное соглашение о тарифах и торговле и Киотскую конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур (последняя принята под эгидой Совета таможенного сотрудничества -- ныне Всемирная таможенная организация).

Российская Федерация оставалась за чертой участников упомянутых международных договоров. Перенесение унифицированных таможенных правил во внутреннее законодательство позволило свести к минимуму негативные последствия неучастия России в важнейших договорах международного и таможенного права.

Другая причина принятия нового Таможенного кодекса -- значительные изменения, произошедшие в «смежных» отраслях законодательства. Таможенный кодекс 1993 г. готовился еще до принятия действующей Конституции (отсюда, например, и упоминания о льготах вице-президенту и т.д.). Принятые за время действия Таможенного кодекса 1993 г. Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях со всей остротой поставили вопрос о внесении изменений в законодательный каркас таможенного регулирования.

Наконец, за последние годы изменился взгляд таможенного ведомства на его взаимоотношения с участниками внешнеэкономической деятельности. Упростились многие таможенные процедуры, «зеленый коридор» открылся для добросовестных участников ВЭД, зарекомендовавших себя за годы сотрудничества с таможенными органами.

Главная ценность этого законодательного акта. С его помощью осуществлен прорыв в создании четко прописанных и стабильных правил, по которым участник внешнеэкономической деятельности или лицо, пересекающее таможенную границу, строят свои отношения с таможенными органами. Существенно сокращается сфера, где таможня действует по своему усмотрению.

Более четко прописаны таможенные процедуры. Особое внимание своей новизной привлекает глава Таможенного кодекса об участии таможенных органов в защите прав и законных интересов правообладателей. Много позитивных изменений произошло и в такой традиционной области таможенного дела как декларирование. Козырин А. Н. Новые контуры таможенного законодательства. //Журнал «Бюджет». - 2003. -№10.

На момент принятия в 2003 г. Кодекса продолжал действовать Закон РФ от 21 мая 1993 г. N 5003-1 "О таможенном тарифе", который также является актом таможенного законодательства (хотя формально не является "федеральным законом, принятым в соответствии с ТК РФ"). ТК РФ, не отменив упомянутый Закон, фактически подтвердил его статус как акта таможенного законодательства.

По сравнению с ТК 1993 г. Таможенный кодекс 2003г. использует понятие "законодательство" в собственном (узком) смысле слова, т.е. как совокупность законодательных актов. До этого в практике таможенного регулирования понятие таможенного законодательства трактовалось расширительно: в его состав наряду с законами включались и отдельные подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и т.д.). В кодексе (п. 2 ст. 3.) законодатель четко определил состав таможенного законодательства: ТК РФ и федеральные законы, принятые в соответствии с ним.