Почему 17 век называют «бунташным» веком? Название происходит от слова «бунт». И действительно 17 столетие на Руси «пестрит» бунтами, крестьянскими и городскими восстаниями.

Общая характеристика 17 столетия

Каждый новый век приносит «новый порядок». 17 столетие в России не относится к исключениям. В этот, по словам современников, «смутный» период на Руси произошли следующие события:

- Конец царствования династии Рюриковичей: после смерти Ивана Грозного, на трон претендовали два его сына - Фёдор и Дмитрий. Малолетний царевич Дмитрий погиб в 1591 году, а в 1598 году умирает «слабоумный» Фёдор;

- Время правления «неприрождённых» государей: Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский;

- В 1613 году на Земском соборе был избран новый царь - Михаил Романов. С этого момента начинается эпоха правления династии Романовых;

- 1645 году после смерти Михаила Фёдоровича на трон поднимается его сын - Алексей Михайлович, который за мягкий характер и доброту был прозван «тишайшим царём»;

- Конец 17 века характеризуется настоящей «чехардой» престолонаследия: после смерти Алексея Михайловича его старший сын Фёдор взошел на престол. Но после шести лет правления он умирает. Наследники Иван и Пётр были малолетними, и фактически управление большим государством переходит к их старшей сестре - Софье;

- После ряда восстаний, голода и неспокойных лет правления «неприрождённых» царей, правление первых Романовых знаменуется относительным «успокоением»: войны практически не велись, внутри страны проводились умеренные преобразования;

- Во время правления Алексея Михайловича церковь, ранее независимая, стала подчиняться государству и платить налоги;

- К событиям 17 века относится и реформа Патриарха Никона, которая ввела изменения в проведении церковных обрядов, привела к расколу в православной церкви, появлению движения старообрядцев и в дальнейшем жестокому подавлению инакомыслия;

- Господствующее положение занимал феодальный уклад. При этом проявлялись первые зачатки капитализма;

- Произошло оформление крепостного права: крестьяне - это собственность помещика, которая могла продаваться, покупаться и передаваться по наследству;

- Усиление роли дворянства: дворянин не мог быть лишен поместья;

- Городское население было признано особым сословием: с одной стороны оно было независимым, а с другой - прикреплено к городам (посадское население) и вынужденное платить «тягло» – денежные и натуральные повинности;

- Увеличение прямых налогов;

- Ограничение казачьей вольности;

- В 1649 году издается Соборное Уложение - главный свод законов, который касается всех отраслей и сфер государственного управления от хозяйства до государственного устройства;

- Экономика страны держится на сельском хозяйстве;

- Освоение новых территорий в Сибири, Поволжье и на южных границах государства.

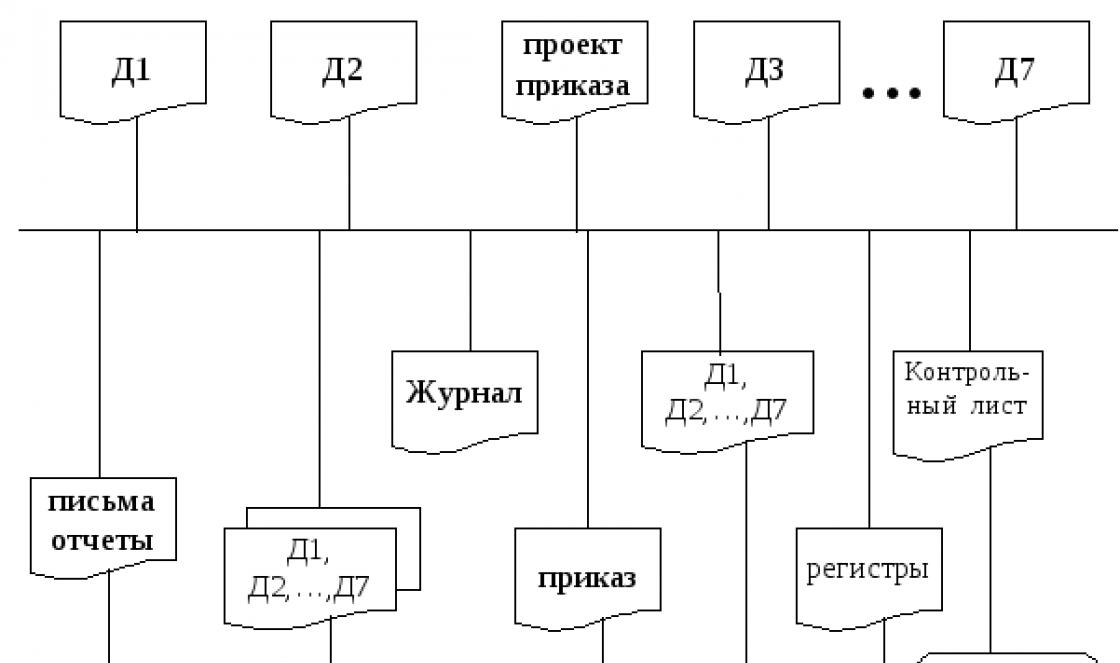

Рис. 1. Красная площадь во второй половине 17 века в картине Васнецова

Бунты «бунташного века»

Все кратко вышеперечисленные события 17 века привели к ухудшению экономического и социального положения населения России, и как следствие - к массовому росту недовольства.

Внутренние противоречия, частая смена власти, «авантюрные» новшества, обнищание населения, голод, экономическая отсталость - это основные причины нарастающего «брожения» среди горожан и сельского населения.

Внизу всё постоянно тлело, и нужна была только искра, чтобы разжечь большой пожар - народные движения. Однако, для каждого бунта нужна была своя искра - конкретная причина. В следующей таблице представлены самые крупные восстания «бунташного века» в России с описанием самой главной причины, указанием даты, участников движения, изложением хода восстания и подведением итогов.

ТОП-5 статей которые читают вместе с этой

Рис. 2. Медные монеты 17 века

Таблица «Бунташный век»

|

Событие |

Дата |

|

|

Соляной бунт в Москве |

Главная причина - увеличение налога на соль по инициативе Бориса Морозова в 1646 году. В результате указа в несколько раз увеличивается цена на этот незаменимый продукт, и как следствие - уменьшение засолки рыбы и голод; Основные участники - посадские люди, к которым впоследствии присоединись стрельцы и дворяне, недовольные злоупотреблением царских приближенных; Вспышка произошла в то время, когда Алексей Михайлович возвращался с богомолья. Толпа остановила экипаж царя и потребовала отставки царских приближенных. Дабы утихомирить народ, царь пообещал разобраться, но в этот момент произошло непредвиденное - сопровождавшие государя придворные ударили несколько человек нагайками, чем и спровоцировали мятеж. Восставший народ ворвался в Кремль. Были растерзаны толпой основные царские приближенные - Плещеев, Траханиотов, дьяк Назария. Боярина Морозова удалось спасти. В итоге было повышено жалование стрельцам, были заменены судьи, понижена цена на соль и проведена посадская реформа. |

|

|

Волнения в Новгороде и Пскове |

Главная причина - отправка хлеба в Швецию в счёт погашения долгов правительства, что грозило голодом; Основные участники - митрополичий приказной Иван Жеглов и сапожник Елисей Григорьев по прозвищу Лисица, которые являлись предводителями восставших в Новгороде; площадный подьячий Томилка Васильев, стрельцы Порфирий Коза и Иов Копыто в Пскове. Волнения начались в Пскове, а через две недели перекатились в Новгород. Однако среди предводителей восстания появились сомнения, они не сумели организовать оборону городов и продолжали надеяться на приезд и помощь царя Алексея Михайловича. В результате бунт был подавлен, а его зачинщики казнены. |

|

|

Медный бунт в Москве |

Главная причина - введение медных денег по цене серебрянных, в результате чего увеличился выпуск ничем не подкрепленных медных монет, подорожали цены на продукты, крестьяне отказывались продавать свою продукцию за медь, наступил голод в городе и наблюдался всплеск фальшивомонетничества; Основные участники - крестьяне пригородных сел, ремесленники, мясники; Воинственная многотысячная толпа направилась к дворцу Алексея Михайловича в Коломенском, требуя выдать всё тех же царских приближенных-изменников. После угроз царь велел подоспевшим стрельцам и солдатам обуздать восставших. В результате около 7 тысяч человек были убиты, 150 повесили, а остальных сослали в Сибирь. В итоге , несмотря на кровавую расправу все же медные монеты были изъяты из обращения. |

|

|

Восстание Степана Разина |

1667-1671 года |

Главной причиной восстания стал социальное расслоение донского казачества на «домовитых» – наживших имущество благодаря русскому царю и служивших ему, и на «голутвенных» (голытьба) - недавно прибывших и промышлявших разбоем. Последние ненавидели дворян и бояр. Сенька Разин - донской казак и вождь восстания. Первые походы Степана Разина - это в основном нападения на караваны судов с одной целью - грабеж. Они не носили социального характера, кроме того, что взятым им пленным из простых крестьян и работников была дарована воля. Однако в дальнейшем успешные походы превратили небольшую разбойничью банду Разина в войско около 7000 человек. Изменился и характер походов: с покорением Астрахани, Саратова, Самары возросли и амбиции казачьего атамана. Он объявил, что его войско поддерживает якобы выживший царевич Алексей, опальный патриарх Никон, а сам он защитник простого люда, намеревающийся распространить казачьи порядки на всю Русь. Однако вскоре в Симбирске он потерпел поражение, и впоследствии бунт был жестоко подавлен, а сам Разин казнён. |

|

Стрелецкий бунт или «Хованщина» |

Нельзя выделить одну причину восстания . С одной стороны - недовольство стрельцов злоупотреблениями их начальников и задержкой жалованья. С другой - борьба между двумя кланами - Милославских и Нарышкиных. Дело в том, что после смерти Федора Алексеевича на трон претендовали два малолетних царевича - Иван и Пётр, за которыми соответственно стояли Милославские с царевной Софьей, и Нарышкины. На Земском соборе было решено передать правление в руки Петра. Однако противоборствующая сторона воспользовалась недовольством московских стрельцов и с их помощью, поддерживая их требования, «протолкнули» компромиссное решение - поставить на царство сразу двух братьев при регентстве царевны Софьи. Основные участники - Московские стрельцы под предводительством князей Хованских; Стрельцы и простой народ захватили Кремль. Во время восстания были убиты брат царицы Афанасий Нарышкин, известные бояре, князь Юрий Долгорукий. Царевна Софья в благодарность за помощь царевичу Ивану даровала стрельцам имущество убитых бояр и обещала выплатить жалованье за 40 лет. Однако, это не усмирило бунтовщиков, и она становилась заложником их возрастающих амбиций: Хованский претендовал на самостоятельную роль и свержения Романовых. В результате был схвачен и казнен вместе с сыном. Стрельцы оказались без вождя и вынуждены были сдаться на милость царевны; В итоге Софья правила 7 лет, а начальником Стрелецкого приказана был назначен новый преданный правительнице человек - Шакловитый. |

Общей чертой всех бунтов 17 века в России являлась стихийность и ярко выраженные царистские иллюзии. Иными словами «бунтари» и их вожди не думали и не предпринимали никаких действий против царя. Наоборот, они верили в его абсолютную власть и непогрешимость, и полагали, что самодержец не ведает, что творят его подданные - бояре, думные люди, помещики, воеводы.

Рис. 3. Портрет царя Алексея Михайловича

Все народные восстания кроме Стрелецкого бунта произошли во время царствования Алексея Михайловича, парадоксально прозванного Тишайшим.

Что мы узнали?

17 век в истории России, изучаемый в 10 классе, запомнился «обилием» народных восстаний и бунтов. О том, какое это было столетие, с кем связаны народные движения - с какими именами, правлением каких царей и какими городами на карте России, рассказывает подробная таблица «Бунташный век».

Тест по теме

Оценка доклада

Средняя оценка: 3.9 . Всего получено оценок: 1382.

Как только нужда в нем, как в полководце, отпала, его отстранили от командования. И себе же на голову: Ришелье сговорился со шведским королем Густавом Вторым Адольфом, и мощная шведская армия (не из интернациональных наемников, а национальная по составу, крепкая единым языком, религией и культурой) вторглась в Германию. Шведов восторженно приветствует протестантское население, они одерживают ряд побед. Валленштейн снова становится «актуален» для Вены.

Он вновь во главе имперских войск. В решающей битве при Лютцене 16 ноября 1632 года «шведский лев» Густав Адольф пал смертью храбрых. Однако для Валленштейна это была Пиррова победа: лишившись руководителя, шведские войска пополнили ряды мародеров и разбойников, которые опустошали территорию Германии.

В 1633 34 годах Валленштейн вступает в переговоры с французскими дипломатами. Он раскрывает им свои планы: объединение Германии, очищение ее территории от войск наемников и иноземцев, политика веротерпимости. Для себя лично Валленштейн хотел бы получить чешскую корону

Увы, он слишком многого хочет! И, прежде всего, сильная Германия отнюдь не мечта всей жизни герцога Ришелье. О переговорах становится известно австрийцам.

25 февраля 1634 года в замке Эгер Валленштейн был убит вместе с тремя своими верными телохранителями. Санкционировал убийство император. С его смертью Германия потеряла шанс стать великой державой, а война возобновилась с новой силой.

В 1635 году в нее на стороне протестантов открыто вступает католическая Франция. Военные действия идут с переменным успехом. Перевес сил на стороне Франции: ее население к тому времени в 17 раз превосходит население Германии! Однако плодиться не сражаться, и Ришелье отлично знает цену бравым французским воякам. В своем «Завещании» он с иронией замечает: «Хотя Цезарь говорил, что франки знают две вещи: военное искусство и искусство красноречия, я не смог понять, на основании чего он приписал им первое качество, имея в виду, что упорство в трудах и заботах, качество необходимое на войне, лишь изредка обнаруживается у них» (Цит. по: П. Шоню. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005. С.91).

В 1636 году имперцы захватывают крепость на севере Франции Париж под угрозой. В этом году Пьер Корнель пишет величайшую трагедию французского классицизма, своего «Сида».

Красноречивый ответ тевтонам, ничего не скажешь!..

Положение Франции спасают восстания на территории противника: в Нидерландах, в Каталонии и Португалии. Впрочем, и на территории Франции полыхают восстания населения, истощенного поборами на ведение войны.

Правда, французам удается одержать ряд блестящих побед: сказывается их превосходство в артиллерии и тактике. Итогом всей этой смуты стал Вестфальский мир, заключенный в октябре 1648 года с огромной помпой. Франция и Швеция стали безоговорочными европейскими гегемонами. Австро-испанская идея «универсальной католической империи» рухнула вместе с военным могуществом испанцев. Победители прирастили территории и пополнили казну за счет контрибуций.

А побежденные

Хуже всего пришлось тем, на территории кого шли военные действия, немцам. Население Германии сократилось, по одним данным, наполовину, по другим, на две трети. В некоторых городах мужчинам разрешили иметь двух законных жен, при таких потерях было уже не до христианских традиций и заповедей

Символичным стало то, что французский посол отказался вести переговоры по-латыни, как было принято, и заговорил по-французски. Над Европой встала звезда Франции, безраздельно сиявшая над нею до начала 18 века, а в области культуры и до середины 20-го

Генрих Четвертый: выдающийся замараха

А между тем, все было вовсе не так спокойно и в новом гегемоне Европы! Тому имелись причины, которые лишний раз говорят о противоречивости исторического процесса.

Во-первых, Франция потенциально была самым богатым государством Европы. Нигде так удачно не сочетались благоприятное разнообразие климата, плодородие почв и близость к торговым путям. Но как раз эти природные и климатические достоинства превращали французские сельскохозяйственные земли в особую ценность, несколько притормаживая развитие ремесла и торговли и негативно влияя на расстановку социальных сил. Если феодализм есть, в первую очередь, социально-экономический строй, основанный на владении сельскохозяйственными угодьями, то Франция, естественно, пришла в эпоху Возрождения с гораздо бОльшим грузом средневековых особенностей, чем, скажем, Италия или Англия. Самое почетное место во французском обществе занимали дворяне потомки феодалов, а торговцы и финансисты (и уж тем паче ремесленники) были слоями, почти презираемыми (в отличие от Англии. Италии и даже Германии с ее очень сильными городами). Обширные земли делали французских дворян весьма гордыми и независимыми по отношению к центральной власти.

Историки называют Францию «розой средневековой Европы», но шипы этой розы немилосердно кололи пальцы прогресса

Во-вторых, 16 и первая половина 17 века время демографического взрыва во Франции, когда эта держава становится самой густонаселенной страной Европы. Колоссальные людские ресурсы хороши для развития экономки и ведения войны. Но француз того времени низкорослый, жилистый, предприимчивый и весьма склонный к авантюризму забияка, которого непросто утихомирить, на какой бы ступени социальной лестницы он ни находился. Сладить с такими подданными могла только очень сильная государственная власть.

В-третьих, особенностью королевской власти во Франции было то, что вроде бы тоже можно было счесть ее неоспоримым достоинством. Французский король носил титул «христианнейшего величества», то есть считался первым среди монархов Запада. Его династия (дом Капета, к которому принадлежали и Валуа, и Бурбоны) считалась древнейшей в Европе. Король являлся особой священной. Все это оберегало трон от самозванцев, но отнюдь не от заговоров и смут! В 16 веке возможность наибольшей централизации государственной власти среди европейских стран существовала во Франции лишь ПОТЕНЦИАЛЬНО. Понадобилось тридцать лет гражданских войн 16 века и полвека реформ в первой половине века 17-го, прежде чем король смог сказать: «Государство это я!»

Увы, животворная французская почва, как тяжкий ком грязи, висела на ногах страны! Поэтому исторический прогресс в ней запаздывал примерно на век по сравнению с передовыми Англией и Голландией

Но это отставание скажется лишь в середине 18 столетия. Для 1718 века блеск французской государственности, дипломатии, военного искусства и, кончено, прежде всего культуры можно сказать, определяющ для Европы, а временами и подавляющ

Россия в 17 веке находилась в условиях усиления значения труда крепостного населения, завершения формирования общенационального единого рынка, географической специализации территорий. Земским соборам придавалось уже не такое большое значение, как раньше. Формировались предпосылки для развития абсолютной монархии.

Однако Россия в 17 веке все еще остается "бунташной". Часто случаются масштабные народные выступления.

Внешнее политическое развитие России в 17 веке началось с вмешательства государства в Тридцатилетнюю войну.

Это столетие историки условно разделяют на два этапа. На первом этапе Россия в 17 веке, в первую очередь, преодолевала Смутное время. На втором же этапе начали складываться предпосылки для проведения петровских преобразований.

Новоизбранный царь Михаил Романов устраивал все социальные слои. Но следует отметить, что реальная власть была в руках его отца - митрополита Филарета - достаточно долго. Россия в 17 веке должна была преодолеть последствия Смуты. Именно эта задача возлагалась на царя.

Для осуществления центрального управления применялась система приказов, на местах же выборные старосты были заменены воеводами из центра. В основе армии состояли дворяне. За свою службу они получали земельные наделы вместе с крестьянами. Но, в связи с бегством последних во время Смуты, поместья не особенно были в цене. Правительство, увеличив срок розыска беглецов, передает дела по сыску в Разбойничий приказ. С того момента бегство крестьянина из поместья равнялось уголовному преступлению.

В середине столетия возникла необходимость в систематизации существовавших законов. Для этого была созвана специальная комиссия. В результате в 1649 году было принято завершившее устройство крепостничества. Таким образом, розыск беглых стал бессрочным, состояние крепостного - наследственным. Кроме того, некоторые статьи укрепляли царскую власть. Таким образом, сословно-представительная монархия становилась абсолютной. Опирался абсолютизм на крестьянскую общину и дворянство.

Во время правления Алексея Михайловича прекращает собираться Земский Собор, теряет свое значение. Царь выделяет особо доверенных лиц (ближнюю Думу), но принимает решения самостоятельно.

Промышленное развитие характеризуется появлением мануфактур, разделением труда. В производстве применяются машины. Используется и наемный труд (работники в основном были выходцами из черносошных и крепостных крестьян).

Попытки произвести модернизацию страны правительство предприняло к середине столетия. Под модернизацией понимались перемены в различных сферах жизни, направленные на укрепление абсолютизма и крепостничества. Преобразования должны были усилить налоговое и военно-техническое развитие государства. Такими были изменения в социальной, экономической, духовной и внутриполитической сфере, которыми характеризуется 17 век.

Россия на протяжении этого столетия смогла расширить свои территории. Так, царь Алексей Михайлович присоединил к государству Украину (Малороссию). В то время на Украине восстали во главе с Хмельницким запорожские казаки. Восстание превратилось в народную войну. Опасаясь последующих военных битв с турками и поляками, восставшие попросили помощи у России. В 1653 году была присоединена Это спровоцировало войну с Боевые действия завершились признанием присоединения Малороссии. Кроме того, Россия получила назад Смоленск, а в 1686 - Киев.

Неудача постигла Российское государство в русско-шведской войне, а также в Но, вместе с этим, были присоединены восточносибирские территории, совершен выход к Тихому Океану, а также установлена граница с Китаем.

В начале XVII века Московская Русь вступила в полосу жесточайшего системного кризиса, грозившего развалом московского государства. Это вошло в историю под названием Смутное время. (1603-1643 года)

Причины Смутного времени

1. Династический кризис (в 1598 году умер Фёдор Иоаннович). Нет законного царя. В 1598 году царем был избран Борис Годунов.

2. Ослабление центральной власти в целом. Это имело место вследствие политики Ивана IV.

3. Тяглое (податное) население находилось в условиях большого давления и со стороны помещиков и со стороны государства, голод приводил к массовому недовольству, бунтам и грабежам.

4. Казачество к началу века превратилось в значительную силу. Они были недовольны попытками государства подчинить их землю, обложить налогами.

5. Вмешательство иностранных государств. Польша, Швеция, Англия пытались расчленить Московское государство.

Основные этапы смуты

- 1603(1598) – 1606гг. Династический кризис. Появление Лжедмитрия I.

- 1606-1610. Социальный кризис. Он охватил все слои населения. Назначен новый царь – Василий Шуйский.

1606-1607 крестьянская война под командованием Болотникова.

Лжедмитрий II «Тушинский вор».

У власти оказались семь бояр – «семибоярщина».

Шведы захватили Прибалтику, новгородские земли. Поляки – южные земли.

- 1610-1613 Национальная свобода.

1611 год – первое ополчение в Рязани.

1612 год – Новгород, второе ополчение. Козьма Минин

Февраль 1613 года – Земский Собор принял решение об избрании нового царя Михаила Романова.

1. Экономическая катастрофа.

2. В результате польской интервенции были потеряны Черниговская и Смоленская области, Швеция захватила Прибалтику.

3. Произошло ослабление роли и влияния дворянства и развитого боярства.

4. Вместе с тем московское царство отстояло независимость и начало восстановление.

В 1649 году было принято соборное уложение – новый свод законов. Оно окончательно закрепостило крестьян, был отменен Юрьев день. Собственностью феодала стал и сам крестьянин и его имущество.

Окончательное закрепощение крестьян еще больше привязало землевладельцев к государству, так как только оно обеспечивало и сохраняло использование даровой рабочей силы. Основой экономики страны становится барщинное хозяйство.

Это уложение признавало пожизненное право дворян на свое поместье, при условии, что сыновья будут служить государству. Таким образом произошло объединение двух форм собственности – вотчины и поместья.

В это же время постепенно совершенствуется ремесленное производство, усиливается специализация ремесленников. Ремесло носит в основном сезонный характер.

Город XVI века в основном имел сельскохозяйственный облик и отличался от европейских городов.

Появились первые мануфактуры. Мануфактурное производство основывалось на разделении труда (ручного). К концу 17 века их около 20.

Развивается торговля. В 1667 году введен новый торговый устав, и русские купцы получили льготы на рынке. Была введена 10% пошлина на импортные товары. Складывается единый российский рынок, в основном в оптовой торговле. Развитию внешней торговли большим тормозом являлось отсутствие удобных морских путей. Во внутренней торговле имело место обслуживание лишь верхов общества. Основная масса населения жила натуральным хозяйством.

В 17 веке Россия представляла собой сословно-представительскую монархию (выражены интересы сословий). Соборное уложение 1649 года закрепляло сословную организацию. Были определены права и обязанности всех групп сословий по отношению к государству.

Наряду со знатью сложилось служилое сословие – по отечеству и по набору. Положение бояр и дворян все больше зависит не от знатности рода, а от занимаемой должности.

Крестьяне: частновладельческие – 67%, монастырские – 9%, государственные – 11%.

Монастырские крестьяне жили на землях монастырей и платили налог монастырю.

Городское население (посадские) – также платило налоги и было закрепощено (запрещено переезжать в другие города).

В государственном строе во второй половине 17 века происходит усиление абсолютистских тенденций власти.

1. Соборное уложение 1649 года приравняло преступление против монарха к преступлению против Родины.

2. Происходит затухание деятельности земских соборов. В 1653(?5) году было последнее заседание земского собора в полном составе. До начала 80-ч годов собирается в урезанном составе. После 83 года не собирается.

3. Меняется роль Боярской Думы, происходит увеличение числа бояр. Царь выделяет «ближнюю» думу.

4. Происходит развитие приказной системы – рост чиновничьего аппарата. На местах управляют воеводы – назначаются из центра, служат царю, независимости у местной власти не осталось.

5. Во второй половине 17-го века происходит окончательное подчинение церкви государству. В 1653 году патриарх Никон проводит реформу, касающуюся внешней стороны религии (?). Возник раскол и старообрядческое движение. Церковь лишилась наиболее верной своей части – ослабилась.

Боярство в 17 веке переходит от оппозиции к сотрудничеству с монархом.

Социальные проблемы

17 век – «бунтарский» век.

Крестьянская война – Болотников.

1618 год – соляной бунт

1662 год – медный бунт

1669-70 – новая крестьянская война – Степан Разин. Подавлена.

В 17 веке внешняя политика характеризовалась стремлением вернуть утраченные земли. Столкновение со Швецией в 1617 году. Столбовский мир – часть новгородских земель, Прибалтика – перешли к Швеции.

В 1618 году военное столкновение с Польшей – Деулинское соглашение на 14 лет Польша сохраняла в своем контроле Смоленские и черниговские земли.

1632-34 года – новая война с Польшей. Польский король отказался от претензий на русский престол.

В эти же годы начинается активная борьба украинского народа за освобождение от польского владычества.

В 1648-49 годах украинцам удается одержать тактическую победу над Польшей, добиться автономии правобережной Украины. Речь Посполитая начинает войну с Украиной. Гетман Б. Хмельницкий обращается за помощью к России но получает отказ.

В 1653 году Земский собор положительно решил вопрос о вхождении Украины в состав России.

В 1654 году Переяславская рада также положительно решает вопрос об объединении с Россией.

1654-1667 года – война с Польшей.

1667 год – Андрусовское перемирие.

1686 год – был подписан «Вечный мир», по которому Восточная Украина и Киев входят в состав России. В целом данное решение спасло Украину от порабощения Турцией, а восточную Украину от завоевания Польшей.

Характер экономического, политического и социального развития подготовил преобразования, осуществленные в первой четверти XVIII века Петром Первым.

Рассматривая XVII век, события и смену правителей, историки характеризуют этот период как «век бунташный», век, когда на царский престол мог взойти «неприрожденный государь». Именно в этом веке, берет свое начало династия последнего императора России, семья . Экономика России по-прежнему, держится на сельском хозяйстве, происходит освоение новых территорий в Поволжье, Сибири и на южных рубежах. Зарождается первая мануфактура.

Торговля, в стране, не имеющей выход к морю, развивается плохо. Происходят изменения в культурной жизни – распространение светских знаний, в живописи зодчестве и скульптуре наблюдается отдаление от канонов церкви. Сама церковь ослаблена, происходит подчинение ее государству. Говоря о XVII веке, событиях внутренней и внешней деятельности государства, следует обратиться к несколько раннему периоду – кончине и восхождении на царствование Бориса Годунова.

Борис Годунов

Борис Федорович Годунов, после смерти отца, в 1569 году, воспитывался дядей – помещиком Дмитрием Годуновым. Служил опричником у Григория (Малюты) Скуратова, возглавлявшего «опричный сыск» при Иване IV, был женат на его дочери. Став боярином осенью 1580 года, Борис Федорович и его родня, набирая влияние, приобретают весомое положение среди знати Москвы. Умный, осторожный, умеющий выбирать для действий нужный момент, Годунов обладал необходимыми качествами политика.

Борис Федорович Годунов, после смерти отца, в 1569 году, воспитывался дядей – помещиком Дмитрием Годуновым. Служил опричником у Григория (Малюты) Скуратова, возглавлявшего «опричный сыск» при Иване IV, был женат на его дочери. Став боярином осенью 1580 года, Борис Федорович и его родня, набирая влияние, приобретают весомое положение среди знати Москвы. Умный, осторожный, умеющий выбирать для действий нужный момент, Годунов обладал необходимыми качествами политика.

Борис Федорович, в последние годы царствования Ивана Грозного, был приближен к царю, оказывал влияние на его двор. По кончине Ивана IV, на трон венчали Федора, его сына. Страдающему слабоумием царю, необходим был советник, страна в управлении. Из числа бояр был составлен опекунский совет, в число этих бояр вошел и Годунов. Благодаря его умелым действиям, совет распался, противники Бориса Годунова были подвергнуты различным репрессиям. Фактическая власть в государстве перешла к Борису Федоровичу.

В 1581 году, при странных обстоятельствах (от ножевого ранения), погибает малолетний царевич Дмитрий, в 1589 году – скончался Федор Иоаннович. Под крики толпы «Бориса на царство», на царство был венчан Годунов. Так пресеклась династия Рюриковичей. Укрепление государственных устоев, являлось стержнем политики Бориса Федоровича, которую он проводил внутри страны. Введение патриаршества в 1859 году, укрепляла позиции царя. Благодаря выдержанной линии, внутренняя политика царской власти, была продуктивной.

На окраинах Руси возникают укрепления и крепости, ведется городское строительство, восстанавливается «Юрьев День». Борис Федорович первый начал приглашать для работы иностранных специалистов и отправлять дворянских отпрысков за границу учиться. В целях объединения общества, прекратил репрессии против бояр. Приступил к освоению Поволжья. Внешняя политика Годунова характеризует его как искусного дипломата. Он смог заключить со Швецией успешный мирный договор, вернув захваченные русские земли. Неурожайные 1601 – 1603 годы, начавшийся голод вызвал массовое недовольство населения и приводят к бунту под руководством Хлопка в 1603 году – первого массового выступления «черни», которое вскоре было подавлено.

Лжедмитрий I

1603 год отмечен не только, мятежным выступлением Хлопка. В этом году появляется «царевич Дмитрий» - беглый монах Отрепьев, известный как . Желая получить западные русские земли, король польский и великий князь литовский Сигизмунд III решает использовать самозванца в своих целях. Король дает необходимые на войско деньги и разрешает шляхте участвовать в кампании. Самозванец обещает жениться на дочери Самборского старосты Мнишека - Марине, отдать западные территории полякам и способствовать введению католичества на Руси.

1603 год отмечен не только, мятежным выступлением Хлопка. В этом году появляется «царевич Дмитрий» - беглый монах Отрепьев, известный как . Желая получить западные русские земли, король польский и великий князь литовский Сигизмунд III решает использовать самозванца в своих целях. Король дает необходимые на войско деньги и разрешает шляхте участвовать в кампании. Самозванец обещает жениться на дочери Самборского старосты Мнишека - Марине, отдать западные территории полякам и способствовать введению католичества на Руси.

Летом 1604 года, четырехтысячный сборный отряд, возглавляемый Лжедмитрием I, высаживается у Днепра. Отряд пополняется селянами и посадским людом, Лжедмитрий выступает на Москву. В мае 1605 года судьба преподносит подарок самозванцу – внезапно скончался царь Борис Федорович. На его сторону переходит часть правительственных войск и в июне 1605 года, Лжедмитрий I, занимает столицу, где был венчан на трон. Идя на уступки знати, самозванец увеличивает срок поиска беглых крестьян но «Юрьев День», обещанный народу – не вернул. Быстро опустошил казну государства, одаривая шляхту, впрочем, распространять католицизм, не спешил. Недовольные настроения московской знати и среди простого люда, усилились после его венчания на М. Мнишек. 17 мая 1606 года, в Москве, под руководством бояр Шуйских началось восстание – и Лжедмитрий I убит.

Василий Шуйский

В 1606 году, Земский собор избирает царем Василия Шуйского, который ранее отличился в боях и походах. В период его правления вспыхивает восстание под руководством польского наемника с целью – возвести на трон царя Дмитрия. В октябре 1606 года, войска повстанцев даже осадили Москву. Само восстание было подавлено в октябре 1607 году, Болотников был казнен. В этом же году появляется Лжедмитрий II с Мариной Мнишек в качестве жены. Попытка самозванца взойти на трон не удалась – он был убит в 1610 году.

Недовольные правлением Шуйского, дворяне, возглавляемые Прокопием Ляпуновым, свергают его и в июле 1610 года, выдают его королю Сигизмунду. В дальнейшем, Шуйский был пострижен в монахи.

В 1606 году, Земский собор избирает царем Василия Шуйского, который ранее отличился в боях и походах. В период его правления вспыхивает восстание под руководством польского наемника с целью – возвести на трон царя Дмитрия. В октябре 1606 года, войска повстанцев даже осадили Москву. Само восстание было подавлено в октябре 1607 году, Болотников был казнен. В этом же году появляется Лжедмитрий II с Мариной Мнишек в качестве жены. Попытка самозванца взойти на трон не удалась – он был убит в 1610 году.

Недовольные правлением Шуйского, дворяне, возглавляемые Прокопием Ляпуновым, свергают его и в июле 1610 года, выдают его королю Сигизмунду. В дальнейшем, Шуйский был пострижен в монахи.

«Семибоярщина» и польская интервенция

Руководство государством переходит к группе бояр («семибоярщина»), которую возглавляет Федор Мстиславский. В результате интриг и разногласий, по поводу – кому править государством, принято решение «призвать на царство» королевича Владислава, сына короля Сигизмунда III. Будучи католиком, Владислав не собирался менять веру на православную – как того требовала традиция. Согласившись приехать на «смотрины» в Москву, куда он и прибыл с войском. Отстоять независимость страны, можно было только с помощью народа. Первое независимое ополчение было собрано в Рязани, осенью 1611 года Прокопием Ляпуновым – но тот, был убит, вступив в конфликт с казаками.

Второе ополчение. Минин и Пожарский

Второе ополчение было собрано в конце 1611 года, в Нижнем Новгороде под воеводством князя Дмитрия Пожарского и на деньги, собранные купцом Кузьмой Мининым. Ополчение, командовал которым Пожарский, двинулось на Ярославль – где весной, в 1612 году, было создано новое правительство. Пробыв в Ярославле четыре месяца, определив тактику и набрав людей, ополчение приступает к активным действиям. Боевые действия на подступах к Москве, и в самом городе, продолжались лето и до 26 октября 1612 года. Поляки бежали.

Михаил Романов

На Земском соборе, который состоялся в начале 1613 года с представлением широких слоев населения, под давлением казаков царем избирают шестнадцатилетнего Михаила Романова. Романовы приходились родней Ивану IV по линии первой его жены. Отец Михаила – митрополит Филарет находился в плену у поляков, мать – приняла монастырский постриг. По возвращении из плена в 1619 году отца Михаила, в стране наступает двоевластия – с формальным правлением Михаила и практическим руководством страной Филаретом.

На Земском соборе, который состоялся в начале 1613 года с представлением широких слоев населения, под давлением казаков царем избирают шестнадцатилетнего Михаила Романова. Романовы приходились родней Ивану IV по линии первой его жены. Отец Михаила – митрополит Филарет находился в плену у поляков, мать – приняла монастырский постриг. По возвращении из плена в 1619 году отца Михаила, в стране наступает двоевластия – с формальным правлением Михаила и практическим руководством страной Филаретом.

Такая ситуация продолжалась до 1633 года – до кончины Филарета. За время правления Михаила, были снижены налоги, активизировалась деятельность иностранных предпринимателей, которым было разрешено строительство заводов, начался рост металлургической и металлообрабатывающей промышленности. Внешняя политика была сбалансированная, практически без ведения войн. Михаил Романов умер в 1645 году.

Алексей Романов

По кончине отца, на престол восходит его сын, Алексей. А период своего правления, Алексей Михайлович, прозванный «Тишайшим», провел ряд преобразований и реформ, в т.ч. церковную и городскую. В 1645 году было издано Соборное Уложение. Уложение закрепляло положение о незыблемости власти монарха, окончательно оформило крепостное право и усиливало роль дворян. Благодаря церковной реформе, Алексей Михайлович смог взять под свой контроль церковь. Для этого, он законодательно определил:

- церковь, обязана платить налоги в казну;

- царь являлся судьей над церковью;

- лишил монастыри права приобретать землю.

Против возвышения светской власти над духовной, выступил патриарх Никон, который так же занимался вопросами реформации церкви – внесением иностранного опыта в русское православие. вызвали противодействие со стороны сторонников старых церковных традиций, возглавляемых протопопом Аваакумом. И начался церковный раскол. Как итог:

- за противодействие в усилении влияния монарха, патриарх Никон был лишен сана и заточен в монастырскую тюрьму;

- протопоп Аваакум, за отказ следовать официальной линии церкви – расстрижен и проклят на соборе.

В городской реформе было установлено:

- признаваясь свободными, горожане были прикреплены к месту жительства;

- крестьяне могли теперь продавать свой товар только оптом, а горожане могли вести розничную торговлю.

Период регентства Софьи

В 1676 году, после кончины Алексея Михайловича, на престол венчан его больной сын Федор, власть практически находится в руках родственников по линии его матери. После его смерти, в 1682 году, фактическое управление государством переходит к царевне Софье – по причине малолетства царевичей Ивана и Петра и продолжалось до 1689 года. Итоги ее правления:

освобождение мещан от обязательного прикрепления к городу;

неудачные крымские походы позволяют сделать вывод о необходимости поиска прямого выхода к морю.

Итоги

XVII век – время смут и противоречий, в истории Российского государства. При господствующем положении феодального уклада в экономике страны, начинается зарождение капиталистического уклада хозяйствования. Происходит оформление крепостного права, но пи общем тяжелом положении народа, именно он мог помочь взойти претенденту на царский трон, взойти на престол.