Широкая область научного знания охватывает аномальное, девиантное поведение человека. Существенным параметров такого поведения выступает отклонение в ту или иную стороны с различной интенсивностью и в силу разнообразных причин от поведения, которое признается нормальным и не отклоняющимся. В предьщущих главах приводились характеристики нормального и даже гармоничного поведения: сбалансированность психических процессов (на уровне свойств темперамента) адаптивность и самоактуализация (на уровне характерологических особенностей) и духовность, ответственность и совестливость (на личностном уровне). Также, как норма поведения базируется на этих трех составляющих индивидуальности, так и аномалии и девиации основываются на их изменениях, отклонениях и нарушениях. Таким образом, девиаитное поведение человека можно обозначить как систему поступков или отдельные поступки, противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и эстетического контроля за собственным поведением.

Считается, что взрослый индивид изначально обладает стремлением к «внутренней цели», в соответствии с которой производятся все без исключения проявления его активности («постулат сообразности» по В.А.Петровскому). Речь идет об изначальной адаптивной направленности любых психических процессов и поведенческих актов. Выделяют различные варианты «постулата сообразности»: гоме-остатический, гедонический, прагматический. При гомеостатическом варианте постулат сообразности выступает в форме требования к устранению конфликтности во взаимоотношениях со средой, элиминация «напряжений», установлению «равновесия». При гедонистическом варианте действия человека детерминированы двумя первичными аффектами: удовольствием и страданием, и все поведение интерпретируется как максимизация удовольствия и страдания. Прагматический вариант использует принцип оптимизации, когда во в главу угла ставится узкопрактическая сторона поведения (польза, выгода, успех).

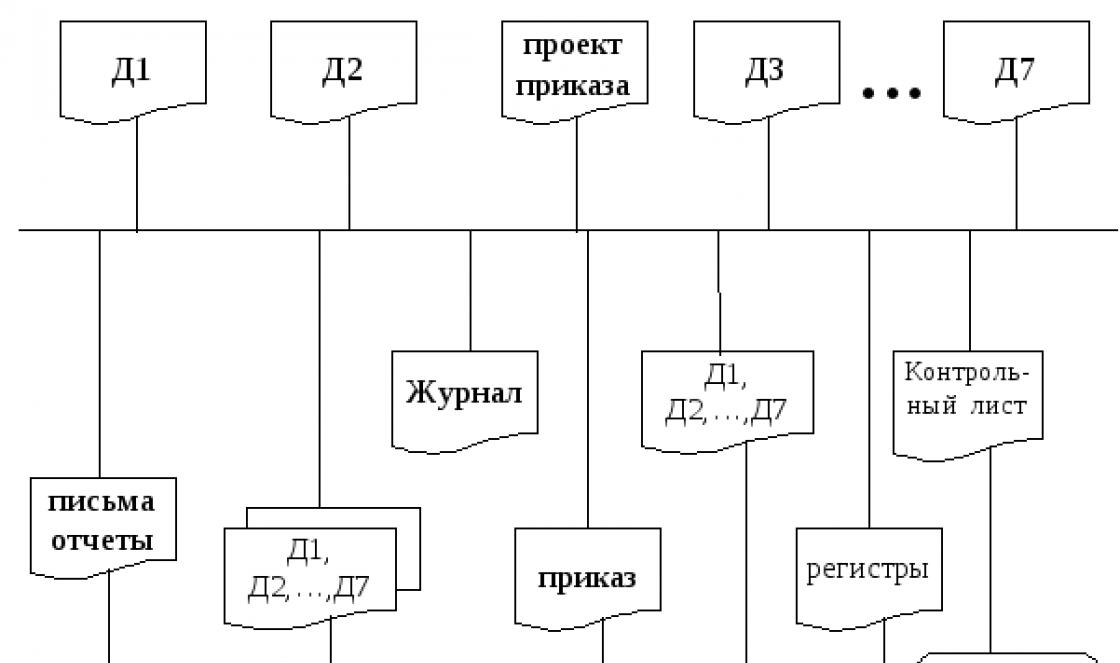

Основой оценки девиантного поведения человека является анализ его взаимодействий с реальностью, поскольку главенствующий принцип нормы - адаптивность - исходит из приспособления (адаптивности) по отношению к чему-то и кому-то, т.е. реальному окружению индивида. Взаимодействия индивида и реальности можно представить шестью способами (рисунок 18).

При противодействии реальности индивид активно пытается разрушать ненавистную ему действительность, изменять ее в соответствии с собственными установками и ценностями. Он убежден, что все проблемы, с которому он сталкивается обусловлены факторами действительности, и единственным способом достижения своих целей является борьба с действительностью, попытка переделать реальность под себя или максимально извлечь выгоду из нарушающего нормы общества поведения. При этом ответом со стороны действительности по отношению к такому индивиду становится также противодействие, изгнание или попытка изменить индивида, подстроить его под требования реальности. Противостояние реальности встречается при криминальном иделинквеитном поведении.

Болезненное противостояние реальности обусловлено признаками психической патологии и психопатологическими расстройствами (в частности, невротическими), при котором окружающий мир воспринимается враждебным в связи с субъективным искажением его восприятия и понимания. Симптомы психического заболевания нарушают возможность адекватно оценить мотивы поступков окружающих и вследствие этого эффективное взаимодействие с окружением становится затруднительным. Если при противостоянии реальности здоровый человек осознанно выбирает путь борьбы с действительностью, то при болезненном противостоянии у психически больного человека данный способ взаимодействия является единственным и вынужденным.

Способ взаимодействия с действительностью в виде ухода от реальности осознанно или неосознанно выбирают люди, которые расценивают реальность негативно и оппозиционно, считая себя неспособными адаптироваться к ней. Они могут также ориентироваться на нежелание приспосабливаться к действительности, «не заслуживающей того, чтобы к ней приспосабливались» по причине несовершенства, консервативности, единообразия, подавления экзистенциальных ценностей или откровенно антигуманной деятельности.

Игнорирование реальности проявляется автономизацией жизни и деятельности человека, когда он не принимает в расчет требования и нормы реальности, существуя в собственном узкопрофессиональном мире. При этом не происходит ни столкновения, ни противодействия, ни ухода от реальности. Каждый существует как бы сам по себе. Подобный вариант взаимодействия с реальностью довольно редок и встречается лишь у небольшого числа повышенно одаренных, талантливых людей с гиперспособностями в какой-либо одной области.

Гармоничный человек выбирает приспособление к реальности. Однако, нельзя однозначно исключать из ряда гармоничных индивидов лиц, которые используют, к примеру, способ ухода от реальности. Это связано с тем, что реальность, также как и отдельный индивид может носить негармоничный характер. Например,

Для того, чтобы оценить типы девиантного (отклоняющегося) поведения необходимо представлять от каких именно норм общества они могут отклоняться. Норма - это явление группового сознания в виде разделяемых группой представлений и наиболее частных суждений членов группы о требованиях к поведению с учетом их социальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которыми эти нормы взаимодействуют и, отражая, формируют его (К.К.Платонов). Выделяют следующие нормы, которым следуют люди:

Правовые нормы

Нравственные нормы

Эстетические нормы

Правовые нормы оформлены в виде свода законов и подразумевают наказание при их нарушении, нравственные и эстетические нормы не регламентированы столько строго и при их несоблюдении возможно лишь общественное порицание. Отдельно в рамках каждой их вышеперечисленных общественных норм описывают нормы сексуального поведения. Это обусловлено повышенной значимостью сексуального и полоролевого поведения человека, а также частотой девиаций и перверсий именно в этой интимной сфере жизнедеятельности человека. При этом нормы сексуального поведения регулируются как на уровне права, так и на уровне нравственности и эстетики. Девиантным поведением считается такое, при котором наблюдаются отклонения хотя бы от одной из общественных норм.

В зависимости от способов взаимодействия с реальностью и нарушения тех или иных норм общества девиантное поведение разделяется на пять типов (рисунок 19):

Девиантным поведением считается любое по степени выраженности, направленности или мотивам поведение, отклоняющееся от критериев той или иной общественной нормы. При этом критерии обусловливаются нормами следования правовым указаниям и рег-ламентациям (нормы законопослушания), моральным и нравственно-этическим предписаниям (т.н. общечеловеческим ценностям), этикету. Некоторые из данных норм имеют абсолютные и однозначные критерии, расписанные в законах и указах, другие - относительные, которые передаются из уст в уста, транслируются в виде традиций, верований или семейных, профессиональных и общественных регламентации.

Разновидностью преступного (криминального) поведения человека является делннквентное поведение - отклоняющееся поведение в крайних своих проявлениях представляющее уголовно наказуемое деяние. Отличия делинквентного от криминального поведения коренятся в тяжести правонарушений, выраженности антиобщественного их характера. Правонарушения делятся на преступления и проступки. Суть проступка заключается не только в том, что он не представляет существенной общественной опасности, но и в том, что отличается от преступления мотивами совершения противоправного действия.

К.К.Платонов выделил следующие типы личности преступник ков: 1) определяется соответствующими взглядами и привычками, внутренней тягой к повторным преступлениям; 2) определяется неустойчивостью внутреннего мира, личность совершает преступление под влиянием сложившихся обстоятельств или окружающих лиц; 3) определяется высоким уровнем правосознания, но пассивным отношением к другим нарушителям правовых норм; 4) определяется не только высоким уровнем правосознания, но и активным противодействием или попытками противодействия при нарушении правовых норм; 5) определяется возможностью только случайного преступления. В группу лиц с делинквентным поведением относят представителей второй, третьей и пятой групп. У них в рамках волевого сознательного действия в силу индивидуально-психологических особенностей нарушается или блокируется процесс предвосхищения будущего результата деликта (проступка). Такие индивиды легкомысленно, часто под влиянием внешней провокации совершают противоправное деяние, не представляя его последствий. Сила побудительного мотива к определенному действию тормозит анализ отрицательных (в том числе, и для самого человека) его последствий. Нередко делинквентные действия опосредуются ситуамионно-импульсными или аффектогенными мотивами. В основе ситуационно-импульсных преступных действий лежит тенденция к разрешению внутреннего конфликта, под которым понимается наличие неудовлетворенной потребности (С.А. Арсентьев). Реализуются ситуационно-импульсные мотивы, как правило, без этапа предварительного планирования и выбора адекватных объектов, целей, способов и программы действия для удовлетворения актуальной потребности.

Делинквентное поведение может проявляться, к примеру, в озорстве и желании развлечься. Подросток из любопытства и за компанию может бросать с балкона тяжелые предметы (или еду) в прохожих, получая удовлетворение от точности попадания в «жертву». В виде шалости человек может позвонить в диспетчерскую аэропорта и предупредить о якобы заложенной в самолете бомбе. С целью привлечения внимания к собственной персоне («на спор») молодой человек может попытаться залезть на телевизионную башню или украсть у учителя из сумки записную книжку.

Аддиктивное поведение - это одна из форм девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием стремления к уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности, что направлено на развитие и поддержание интенсивных эмоций (Ц.П.Короленко, ТАДонских).

Основным мотивом личностей, склонных к аддиктивным формам поведения, является активное изменение неудовлетворяющего их психического состояния, которое рассматривается ими чаще всего как «серое», «скучное», «монотонное», «апатичное». Такому человеку не удается обнаружить в реальной действительности какие-либо сферы деятельности, способные привлечь надолго его внимание, увлечь, обрадовать или вызвать иную существенную и выраженную эмоциональную реакцию. Жизнь видится ему неинтересной, в силу ее обыденности и однообразности. Он не приемлет того, что считается в обществе нормальным: необходимости что-либо делать, заниматься какой-нибудь деятельностью, соблюдать какие-то принятые в семье или обществе традиции и нормы. Можно говорить о том, что у индивида с аддиктивной нацеленностью поведения значительно снижена активность в обыденной жизни, наполненной требованиями и ожиданиями. При этом аддиктивная активность носит избирательный характер - в тех областях жизни, которые пусть временно, но приносят человеку удовлетворение и вырывают его

из мира эмоциональной стагнации (бесчувственности), он [начинает] проявлять недюжинную активность для достижения цели. Выделяются следующие психологические особенности лиц диктивными формами поведения (B.Segal):

1. Сниженная переносимость трудностей повседневной наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций

2. Скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством.

3. Внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными контактами.

4. Стремление говорить неправду.

5. Стремление обвинять других, зная, что они невиновны.

6. Стремление уходить от ответственности в принятии решений.

7. Стереотипность, повторяемость поведения.

8. Зависимость.

9. Тревожность.

Основными, в соответствии с имеющимися критериями, особенностями индивида со склонностью к аддиктивным формам поведения является рассогласование психологической устойчивости в случаях обыденных отношений и кризисов. В норме, как правило, психически здоровые люди легко («автоматически») приспосабливаются к требованиям обыденной (бытовой) жизни и тяжелее переносят кризисные ситуации. Они, в отличие от лиц с разнообразными аддикциями, стараются избегать кризисов и волнующих нетрадиционных событий.

Классическим антиподом аддиктивной личности выступает обыватель - человек, живущий, как правило, интересами семьи, родственников, близких людей и хорошо приспособленный к такой жизни. Именно обыватель вырабатывает устои и традиции, становящиеся общественно поощряемыми нормами. Он консервативен по своей сути, не склонен что-либо менять в окружающем мире, довольствуется тем, что имеет («маленькими радостями жизни»), старается исключить риск до минимума и гордится своим «правильным образом жизни». В отличии от него аддиктивной личности напротив претит традиционная жизнь с ее устоями, размеренностью и прогнозируемостью, когда «еще при рождении знаешь, что и как произойдет с данным человеком». Предсказуемость, заданность собственной судьбы является раздражающим моментом аддиктивной личности. Кризисные же ситуации с их непредсказуемостью, риском и выраженными аффектами являются для них той почвой, на которой они обретают уверенность в себе, самоуважение и чувство превосходства над другими. У аддиктивной личности отмечается феномен «жажды острых ощущений» (ВА.Петровский), характеризующийся побуждением в риску, обусловленным опытом преодоления опасности.

По мнению E.Bern, у человека существует шесть видов голода:

Голод по сенсорной стимуляции

Голод по признанию

Голод по контакту и физическому поглаживанию

Сексуальный голод

Структурный голод, или голод по структурированию времени

Голод по инцидентам

В рамках аддиктивного типа поведения каждый из перечисленных видов голода обостряется. Человек не находит удовлетворение чувства голода в реальной жизни и стремится снять дискомфорт и неудовлетворение реальностью стимуляцией тех или иных видов деятельности. Он пытается достичь повышенного уровня сенсорной стимуляции (отдает приоритет интенсивным воздействиям, громкому звуку, резким запахам, ярким изображениям), признания неординарностью поступков (в том числе, сексуальных), заполненности времени событиями.

Вместе с тем, объективно и субъективно плохая переносимость трудностей повседневной жизни, постоянные упреки в неприспособленности и отсутствии жизнелюбия со стороны близких и окружающих формируют у аддиктивных личностей скрытый «комплекс неполноценности». Они страдают от того, что отличаются от других, от того, что неспособны «жить как люди». Однако, такой временно возникающий «комплекс неполноценности» оборачивается гипер-компенсаторной реакцией. От заниженной самооценки, навеваемой окружающими, индивиды переходят сразу к завышенной, минуя адекватную. Появление чувства превосходства над окружающими выполняет защитную психологическую функцию, способствуя поддержанию самоуважения в неблагоприятных микросоциальных условиях - условиях конфронтации личности с семьей или коллективом. Чувство превосходства зиждется на сравнении «серого обывательского болота», в котором находятся все окружающие и «настоящей свободной от обязательств жизни» аддиктивного человека.

Учитывая тот факт, что давление на таких людей со стороны социума оказывается достаточно интенсивным, аддиктивным личностям приходится подстраиваться под нормы общества, играть роль

«своего среди чужих». Вследствие этого, он научается формально исполнять те социальные роли, которые ему навязываются обществом (примерного сына, учтивого собеседника, добропорядочного коллеги). Внешняя социабельность, легкость налаживания контактов сопровождается манипулятивным поведением и поверхностностью эмоциональных связей. Такой человек страшится стойких и длительных эмоциональных контактов вследствие быстрой потери интереса к одному и тому же человеку или виду деятельности и опасения ответственности за какое-либо дело. Мотивом поведения «закоренелого холостяка» (категорического отказа связать себя узами брака и иметь потомство) в случае преобладания аддиктивных форм поведения может быть страх ответственности за возможную супругу и детей и зависимости от них.

Стремление говорить неправду, обманывать окружающих, а также обвинять других в собственных ошибках и промахах вытекают из структуры аддиктивной личности, которая пытается скрыть от окружающих собственный «комплекс неполноценности», обусловленный неумением жить в соответствии с устоями и общепринятыми нормами.

Таким образом, основным в поведение аддиктивной личности является стремление к уходу от реальности, страх перед обыденной, наполненной обязательствами и регламентациями «скучной» жизнью, склонность к поиску запредельных эмоциональных переживаний даже ценой серьезного риска и неспособность быть ответственным за что-либо.

Уход от реальности совершается при аддиктивном поведении в виде своеобразного «бегства», когда взамен гармоничному взаимодействию со всеми аспектами действительности происходит активация в каком-либо одном направлении. При этом человек сосредоточивается на узконаправленной сфере деятельности (часто негармоничной и разрушающей личность), игнорируя все остальные. В соответствии с концепцией N.Peseschkian, существует четыре вида «бегства» от реальности: «бегство в тело», «бегство в работу», «бегство в контакты или одиночество» и «бегство в фантазии» (рисунок 20).

При выборе ухода от реальности в виде «бегства в тело» происходит замещение традиционной жизнедеятельности, направленной на семью, служебный рост или хобби, изменение иерархии ценностей обыденной жизни, переориентация на деятельность, нацеленную лишь на собственное физическое или психическое усовершенствование. При этом гиперкомпенсаторным становится увлечение оздоровительными мероприятиями (т.н. «паранойя здоровья»), сексуальными взаимодействиями (т.н. «поиск и ловля оргазма»), собственной внешностью, качеством отдыха и способами расслабления. «Бегство в работу» характеризуется дисгармоничным фиксацией на служебных делах, которым человек начинает уделять непомерное в сравнении с другими областями жизни время, становясь трудоголиком. Изменение ценности коммуникации формируется в случае выбора поведения в виде «бегства в контакты или одиночество», при котором общение становится либо единственно желанным способом удовлетворения потребностей, замещая все иные, либо количество контактов сводится до минимума. Склонность к размышлениями, прожектам при отсутствии желания что-либо воплотить в жизнь, совершить какое-нибудь действие, проявить какую-нибудь реальную активность называется «бегством в фантазии». В рамках подобного ухода от действительности появляется интерес к псевдофилософским исканиям, религиозному фанатизму, жизни в мире иллюзий и фантазий. Более подробно об отдельных формах ухода от реальности будет рассказано ниже.

Под патохарактерологическим типом девиантного поведения понимается поведение, обусловленное патологическими изменениями характера, сформировавшимися в процессе воспитания. К ним относятся т.н. расстройства личности (психопатии) и явные, и выраженные акцентуации характера. Дисгармоничность черт характера приводит к тому, что изменяется вся структура психической деятельности человека. В выборе своих поступков он часто руководствуется не реалистичными и адекватно обусловленными мотивами, а существенно измененными «мотивами психопатической самоактуализации». Сущностью данных мотивов является ликвидация личностного диссонанса, в частности рассогласования между идеальным «Я» и самооценкой. По данным Л.М.Балабановой, при эмоционально-неустойчивом расстройстве личности (возбудимой психопатии) наиболее частым мотивом поведения является стремление к реализации неадекватно завышенного уровня притязаний, тенденция к доминированию и властвованию, упрямство, обидчивость, нетерпимость к противодействию, склонность к самовзвинчиванию и поискам поводов для разрядки аффективного напряжения. У лиц с истерическим расстройством личности (истерической психопатией) мотивами девиантного поведения выступают, как правило, такие качества, как эгоцентризм, жажда признания, завышенная самооценка. Переоценка своих реальных возможностей ведет к тому, что ставятся задачи, соответствующие иллюзорной самооценке, совпадающей с идеальным «Я», но превышающие возможности личности. Важнейшим мотивационным механизмов является стремление к манипулированию окружающими и контролю над ними. Окружение рассматривается лишь как орудия, которые должны служить удовлетворению потребностей данного человека. У индивидов с ананкаст-ными и тревожными (уклоняющимися) личностными расстройствами (психастенической психопатией) патологическая самоактуализация выражается в сохранении ими привычного стереотипа действий, в уходе от перенапряжений и стрессов, нежелательных контактов, в сохранении личностной независимости. При столкновении таких людей с окружающими, с непосильными задачами в силу ранимости, мягкости, низкой толерантности к стрессу они не получают положительного подкрепления, чувствуют себя обиженными, преследуемыми.

К патохарактерологическим девиациям относят также т.н. невротические развития личности - патологические формы поведения и реагирования, сформированные в процессе неврозогенеза на базе невротических симптомов и синдромов. В большей степени они представлены обсессивными симптомами в рамках обсессивного развития (по Н.Д. Лакосиной). Девиации проявляются в виде невротических навязчивостей и ритуалов, которые пронизывают всю жизнедеятельность человека. В зависимости от их клинических проявлений человек может выбирать способы болезненного противостояния реальности. К примеру, человек с навязчивыми ритуалами может подолгу и в ущерб своим планам совершать стереотипные действия (открывать и закрывать двери, определенное количество раз пропускать подходящий к остановке троллейбус), целью которых является снятие состояния эмоционального напряжения и тревоги.

К сходному параболезненному патохарактерологическому состоянию относят поведение в виде поведения, основанного на символизме и суеверных ритуалах. В подобных случаях поступки человека зависят от его мифологического и мистического восприятия действительности. Выбор действий строится на основе символического истолкования внешних событий. Человек, например, может отказаться от необходимости совершить какой-либо поступок (жениться, сдавать экзамен и даже выйти на улицу) в связи с «неподходящим расположением небесных светил» или иными псевдонаучными трактовками действительности и суевериями.

Психопатологический тип девиантного поведения основывается на психопатологических симптомах и синдромах, являющихся проявлениями тех или иных психических заболеваний. Как правило, мотивы поведения психически больного остаются непонятными до тех пор, пока не будут обнаружены основные признаки психических расстройств. Пациент может проявлять отклоняющееся поведение в силу нарушений восприятия - галлюцинаций или иллюзий (например, затыкать уши или к чему-то прислушиваться, искать несуществующий объект, разговаривать с собой), нарушений мышления (высказывать, отстаивать и пытаться добиваться поставленных целей на основе бредового истолкования действительности, активно ограничивать сферы своего общения с окружающим миром в силу навязчивых идей и страхов), совершать нелепые и понятные поступки или месяцами бездействовать, совершать стереотипные вычурные движения или надолго застывать в однообразной позе из-за нарушений волевой активности.

Разновидностью патохарактерологического, психопатологического и аддиктивного типов девиантного поведения является саморазрушающее (аутодеструктивное) поведение. Суть его заключается в том, что система поступков человека направлена не на развитие и личностный рост, и не на гармоничное взаимодействие с реальностью, а на деструкцию личности. Агрессия направляется на себя (аугоагрес-сия), внутрь самого человека, тогда как действительность рассматривается как что-то оппозиционное, не дающее возможности полноценной жизни и удовлетворения насущных потребностей. Аутоде-струкция проявляется в виде суицидального поведения, наркотизации и алкоголизации и некоторых других разновидностей девиаций. Мотивами к саморазрушающему поведению становятся адцикции и неспособность справляться с обыденной жизнью, патологические изменения характера, а также психопатологические симптомы и синдромы.

Особым типом отклоняющегося поведения считают девиации, обусловленные гиперспособностями человека (К.К.Платонов). Выходящими за рамки обычного, нормального рассматривают человека, способности которого значительно и существенно превышают среднестатистические способности. В подобных случаях говорят о проявлениях одаренности, таланта, гениальности в какой-либо одной из деятельностей человека. Отклонение в сторону одаренности в одной области часто сопровождается девиациями в обыденной жизни. Такой человек оказывается часто неприспособленным к «бытовой, приземленной» жизни. Он неспособен правильно понимать и оценивать поступки и поведение других людей, оказывается наивным, зависимым и неподготовленным к трудностям повседневной жизни. Если при делинквентном поведение наблюдается противоборство во взаимодействии с реальностью, при аддиктивном - уход от реальности, при патохарактерологическом и психопатологическом - болезненное противостояние, то при поведении, связанном с гиперспособностями - игнорирование реальности. Человек существует в реальности («здесь и теперь») и одновременно как бы живет в собственной реальности, не размышляя о необходимости «объективной реальности», в которой действуют другие окружающие люди. Он расценивает обычный мир как что-то малозначимое, несущественное и поэтому не принимает никакого участия во взаимодействии с ним, не вырабатывает стиля эмоционального отношения к поступкам и поведению окружающих, принимает любое происходящее событие отрешенно. Вынужденные контакты воспринимаются человеком с гиперспособностями как необязательные, временные и не воспринимаются как значимые для его личностного развития. Внешне в обыденной жизни поступки такого человека могут носить чудаковатый характер. К примеру, он может не знать как пользуются бытовыми приборами, как совершаются обыденные действия. Весь интерес сосредоточен у него на деятельности, связанной с неординарными способностями (музыкальными, математическими, художественными и иными).

Девиантное (отклоняющееся) поведение имеет следующие клинические формы :

Агрессия

Аутоагрессия (суицидальное поведение)

Злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной психической деятельности (алкоголизация, наркотизация, табакокурение и др.)

Нарушения пищевого поведения (переедание, голодание)

Аномалии сексуального поведения (девиации и перверсии)

Сверхценные психологические увлечения («трудоголизм», гемблинг, коллекционирование, «паранойя здоровья», фанатизм религиозный, спортивный, музыкальный и пр.)

Сверхценные психопатологические увлечения («философическая интоксикация», сутяжничество и кверулянство, разновидности маний - клептомания, дромомания и др.)

Характерологические и патохарактерологйческие реакции (эмансипации, группирования, оппозиции и др.)

Коммуникативные девиации (аутизация, гиперобщительность, конформизм, псевдология, нарциссическое поведение и др.)

Безнравственное и аморальное поведение

Неэстетичное поведение

Каждая их клинических форм может быть обусловлена любым типом девиантного поведения, а иногда мотивом выбора той или иной формы служит несколько разновидностей отклоняющегося поведения одновременно. Так, к примеру, алкологизация может быть связана с аддикциями (уходом от реальности); с патологией характера, при которой употребление и злоупотребление спиртными напитками выступает в роли своеобразной терапевтической компенсации и снятия внутриличностного конфликта; с психопатологическими проявлениями (маниакальным синдромом) или с сознательным доведением себя до определенного психического состояния с целью совершения делинквентных поступков. Частота представлен-ности вышеперечисленных форм девиантного поведения при различных типах представлены в таблице 17.

Таблица 17

Частота представленности клинических форм девиантного поведения при различных его типах

|

Делинквентный |

Аддиктивный |

Патохарактерологический |

Психопатологический |

На базе гиперспособностей |

|

|

агрессия | |||||

|

аутоагрессия |

♦ *♦ | ||||

|

злоупотребление веществами | |||||

|

нарушения пищевого поведения | |||||

|

аномалии сексуального поведения |

* |

||||

|

сверхценные психологические увлечения | |||||

|

сверхценные психопатологические увлечения | |||||

|

характерологические реакции | |||||

|

коммуникативные девиации | |||||

|

безнравственное н аморальное поведение | |||||

|

неэститич-ное поведение |

Обозначения: **** - данная форма всегда иди почти всегда обусловлена данным типом девиантного поведения, *** - часто, ** - иногда, * - редко.

Ниже будут приведены клинические формы девиантного поведения с конкретизацией психологических и психопатологических механизмов их формирования.

В последние годы в связи с общественным кризисом нашего общества объективно возрос интерес к проблеме отклоняющегося поведения, что и обусловило необходимость более тщательного исследования причин, форм, динамики девиантного поведения , способов коррекции, профилактики и реабилитации. Все это также стимулировало развитие теории психологии девиантного поведения и необходимость знакомства с её основами более широкого круга специалистов: психологов, педагогов, юристов, менеджеров, медиков, социальных работников и др.

Психология девиантного поведения - это междисциплинарная область научного знания, изучающая механизмы возникновения, формирования, динамики и исходов отклоняющегося от разнообразных норм , а также способы и методы их коррекции и терапии.

Отклоняющееся поведение, по мнению американского психолога А. Коэна, - это «...такое поведение, которое идёт в разрез с институционализированными ожиданиями, т.е. с ожиданиями, разделяемыми и признаваемыми законными внутри социальной системы».

Девиантное поведение всегда связанно с каким-либо несоответствием человеческих поступков, действий, распространённым в обществе нормам, правилам поведения, идеям, ожиданиям, ценностям.

Как известно, система норм зависит от уровня социально-экономического, политического, духовного развития общества, а также от производственных и общественных отношений. и правила выполняют различные функции: ориентационную, регулирующую, санкционирующую, воспитательную, информационную и др. В соответствии с нормами индивиды строят и оценивают свою деятельность, направляют и регулируют свое поведение. Именно в регулировании сознания и поведения суть социальных норм. Регулирование происходит в соответствии с господствующей системой ценностей, потребностей, интересов, идеологии. Тем самым социальные нормы оказываются инструментом целеполагания, прогнозирования, социального контроля и коррекции отклоняющегося поведения в социальной среде, а также стимулирования и .

Социальные нормы действенны в том случае, если они становятся компонентом индивидуального сознания. Именно тогда они действуют как факторы и регуляторы поведения и самоконтроля.

Свойствами социальных норм являются:

- объективность отражения действительности;

- однозначность (непротиворечивость);

- историчность (преемственность);

- обязательность воспроизводства;

- относительная устойчивость (стабильность);

- динамичность (изменчивость);

- оптимальность;

- организующая, регулирующая способность;

- коррекционно-воспитательная способность и др.

Однако не все отклонения от «нормы» могут быть деструктивными, есть и недеструктивные варианты; в любом случае нарастание отклоняющегося поведения свидетельствует о социальном неблагополучии в обществе и может находить свое выражение как в негативных формах, так и отражать возникновение нового социального мышления, новых стереотипов поведения.

Поскольку девиантным признается поведение, не соответствующее социальным нормам и ожиданиям, а нормы и ожидания различны не только и разных обществах и в разное время, но и у различных групп в одном и том же обществе в одно и то же время (правовые нормы и «воровской закон», нормы взрослых и молодежи, правила поведения «богемы» и т.п.), постольку понятие «общепринятая норма» весьма относительно, а, следовательно, относительно и девиантное поведение. Исходя из самых общих представлений, девиантнос поведение определяется как:

- поступок, человека,

- социальное явление.

Нормативное гармоничное поведение предполагает: сбалансированность психических процессов (на уровне свойств ), адаптивность и самоактуализация (на уровне характерологических особенностей), духовность, ответственность, совестливость (на личностном уровне). Так же как норма поведения базируется на этих трех составляющих индивидуальности, так и аномалии и девиации основываются на их изменениях, отклонениях и нарушениях. Таким образом, человека можно обозначить как систему поступков (или отдельные поступки), противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в виде несбалансированности , нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и эстетического контроля над собственным поведением.

Проблема девиантности впервые начала рассматриваться в социологических и криминологических трудах, из которых особого внимания заслуживают работы таких авторов, как: М. Вебер, Р. Мертон, Р Миллз, Т. Парсонс, Э. Фомм и др.; из отечественных ученых следует назвать Б.С. Братуся, Л.И. Божович, Л.С. , Я.И. Гилинского, И.С. Кона, Ю.А. Клейберга, М.Г Брошевского и других ученых.

У истоков исследования девиантного поведения находился Э. Дюркгейм, который ввел понятие «аномии» (труд « »,1912) - это состояние разрушенности или ослабленности нормативной системы общества, т.е. социальная дезорганизация.

Трактовка причин девиантного поведения тесно связана с пониманием самой природы этого социально-психологического явления. Существует несколько подходов к проблеме девиантного поведения.

1. Биологический подход.

Ч. Ломброзо (итальянский врач-психиатр) обосновал связь между анатомическим строением человека и преступным поведением. У. Шелдон обосновал связь между типами физического строения человека и формами поведения. У. Пирс в результате (60-е годы) пришел к выводу, что наличие лишней Y-хромосомы у мужчин обуславливает предрасположенность к криминальному насилию.

2. Социологический подход.

Ж. Кетле, Э. Дюркгейм, Д. Дьюи и др. выявили связь отклоняющегося поведения с социальными условиями существования людей.

1) Интеракционистское направление (И. Гофман, Г. Беккер). Основным положением здесь является тезис, согласно которому девиантность есть следствие социальной оценки (теория «клеймения»).

2) Структурный анализ. Так, С. Селин, О. Турк причины девиаций видят в между нормами субкультуры и господствующей культуры на основании того, что индивиды одновременно входят в разные этнические, культурные, социальные и др. группы с несовпадающими или противоречащими ценностями.

Другие исследователи считают, что главной причиной всех социальных отклонений служит социальное неравенство.

3. Психологический подход

В качестве критерия нормы психического развития выступает способность субьекта к адаптации (М. Гербер, 1974). Неуверенность в себе и низкая

рассматриваются как источники нарушения адаптации и аномалий развития.

В основным источником отклонений обычно считается постоянный конфликт между бессознательными , образующими в своей подавленной и вытесненной форме структуру «Оно» и социальными ограничениями естественной активности ребенка. Нормальное развитие личности предполагает наличие оптимальных защитных механизмов, которые уравновешивают сферы сознательного и бессознательного. В случае невротической защиты формирование принимает аномальный характер (). , Д. Боулби, Г. Салливан видят причины отклонений в дефиците эмоционального контакта, теплого обращения матери с ребенком в первые годы жизни. Негативную роль отсутствия чувства безопасности и доверия в первые годы жизни отмечает в этиологии отношений и Э. Эриксон. корни отклонений видит в неспособности индивида установить адекватный контакт с окружающей средой. В качестве важного фактора формирования личности А. Адлер выделяет структуру семьи. Различное положение ребенка в этой структуре и соответствующий тип воспитания оказывают значительное, а часто решающее влияние на возникновение девиантного поведения. Например, гиперопека, по А. Адлеру, ведет к мнительности, инфантильности, комплексу неполноценности.

Большой популярностью в США и Канаде пользуется поведенческий подход к пониманию девиантного поведения. Акцент здесь переносится на неадекватное социальное научение (Е. Маш, Е. Тердал, 1981).

Экологический подход трактует отклонения в поведении как результат неблагоприятного взаимодействия между ребенком и социальной средой. Представители психодидактического подхода акцентируют роль учебных неудач ребенка в развитии отклонений (Д. Халаган, Дж. Кауфман, 1978).

Гуманистический подход рассматривает отклонения в поведении как следствие потери ребенком согласия со своими собственными чувствами и невозможность найти смысл и самореализацию в сложившихся условиях воспитания.

Эмпирический подход заключается в феноменологической классификации, где каждый поведенчески различимый устойчивый симптомокомплекс получает свое название ( , и т.д.). Этот подход является попыткой сблизить психиатрию и психологию. Д. Халаганом и Дж. Кауфманом были выделены четыре типа синдромов (аномалий):

1) нарушение поведения;

2) нарушение личности;

3) незрелость;

4) асоциальные тенденции.

Таким образом, существуют взаимосвязанные факторы, обуславливающие генезис девиантного поведения:

1) индивидуальный фактор, действующий на уровне психобиологических предпосылок девиантного поведения, которые затрудняют социальную и психологическую индивида;

2) педагогический фактор, проявляющийся в дефектах школьного и семейного воспитания;

3) психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные особенности индивида со своим ближайшим окружением в , на улице, в коллективе и проявляющийся прежде всего в активно-избирательном отношении индивида к предпочитаемой среде , к нормам и ценностям своего окружения, саморегулированию своего окружения;

4) социальный фактор, который определяется социальными, экономическими, политическими и др. условиями существования общества.

Предметом изучения психологии девиантного поведения являются причины девиантного поведения, ситуационные реакции, а также развития личности, приводящие к дезадаптации человека в обществе, нарушению самоактуализации и д.т.

Исторические аспекты возникновении девиантного поведения.

Подходы к трактовке понятия девиантного поведения.

Основные характеристики отклоняющегося поведения.

Структура и типы девиантного поведения.

Социальные нормы и социальные отклонения.

Связь психологии девиантного поведения с другими науками.

1. Исторические аспекты возникновении девиантного поведения.

Девиантное (отклоняющееся) поведение – это поведение, нарушающее социальные нормы определенного общества. Оно выражается в поступках, поведении (или бездействии) как отдельных индивидов, так и социальных групп, отступающих от установленных законодательно или сложившихся в конкретном социуме общепринятых норм, правил, принципов, образцов поведения, обычаев, традиций.

В историческом аспекте возникновение девиантного поведения связывается с именем Э. Дюркгейма, предложившего концепцию аномии («безнормия»). По его мнению, аномия является следствием кризисов и резких общественных перемен и представляет собой такую ситуацию в обществе, которая характеризуется ослаблением или разрушением норм, противоречивостью правил, регулирующих социальные отношения. В результате этого индивиды теряют социальную ориентацию, что способствует развитию девиантного поведения. Так, в работе «Самоубийство» Дюркгейм отмечал, что в периоды социальных спадов и подъемов растет число самоубийств, показывая, что социальная дезорганизация является причиной девиантного поведения.

В данном аспекте проблемы девиантного поведения рассматривались также в культурологических теориях, усматривающих причины социальных отклонений в конфликте между нормами субкультур и доминирующей культуры. Э. Саттерленд – автор теории дифференцированной связи, утверждал, что преступности обучаются, что преступная девиация является следствием многократного и продолжительного общения индивида с носителями девиантных норм поведения.

В отличие от криминологии, уголовного права и других правовых наук, рассматривающих отклоняющееся поведение в ракурсе нарушения норм права, мы будем использовать более широкое определение девиации как ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ОБЩЕПРИНЯТЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ. И относить к девиантному поведению не только преступления и иные правонарушения, но и алкоголизм, пьянство, наркоманию, бродяжничество, тунеядство, детскую беспризорность, аморальное поведение и т. п.

Тем не менее, сложился стереотип, в соответствии с которым к девиантам – субъектам отклоняющегося поведения – относят людей, представляющих определенную опасность, некую угрозу стабильности и социальному порядку. Это не совсем так. Социальные отклонения могут проявляться в различных формах, в том числе и в форме преступности, наркомании, алкоголизма. Однако к девиантам с таким же успехом можно отнести политических радикалов, художников-новаторов, великих полководцев и государственных деятелей. Их поведение – тоже отклоняющееся.

Девиантное поведение как социальное явление имеет определенные исторические корни, характеризуется устойчивостью и массовостью. Разнообразие социальных норм, действующих в обществе – религиозных, эстетических, политических, правовых и др. – влечет за собой разнообразие девиаций (социальных отклонений). Со временем как социальные нормы и правила, так и социальные отклонения претерпевают изменения. То, что ранее считалось девиантным, может превратиться в норму поведения и наоборот. Возникновение новых законов и правил влечет за собой и новые виды девиаций. Поэтому социальная оценка отклонений должна осуществляться с исторических позиций и носить конкретный характер.

Человеческое сообщество (в широком и узком смыслах) живет в системе действия неких вполне определенных и устоявшихся правил и условностей, которые возникают в результате его развития. То есть, в любом обществе существует некие усредненные нормы поведения. Выхождение за рамки этих норм и есть сущность девиантного поведения.

Следует заметить, что девиантное поведение может иметь как узко негативные (деструктивные), так и позитивные , направленные на преодоление не соответствующих развитию общества социальных норм и стандартов. Часто такие формы являются социально-креативными проявлениями, способствующими значимым качественным изменениям социальной среды и системы взаимоотношений.

Девиантное поведение личности – это лично-социальный выбор в ситуации, когда цели социальных действий личности в системе ее социальных отношений совершенно несоизмеримы с реальными возможностями достижения желаемого. В этих случаях некоторые индивиды могут выбирать социально неодобряемые или даже запрещенные законом средства, в результате чего становятся по отношению к другим людям и обществу либо преступниками, либо правонарушителями.

В другом варианте девиантное поведение человека – это сознательный отказ от общих норм поведения, открытое и демонстративное неприятие общественных ценностных норм, протест и неповиновение. Такие формы проявлений характерны для различных маргинальных групп (религиозных экстремистов, террористов, революционеров, и др.), которые активно борются против системы взаимоотношений и взглядов, характерных для данного сообщества. Часто такое поведение отличает талантливых ученых и деятелей искусства.

Особенности девиантного поведения представителей тех или иных социальных групп или типов серьезным образом отличаются и не должны оцениваться обществом однозначно.

В обоих вариантах девиация является результатом неспособности (невозможности) или нежелания нормальной социализации и социальной мимикрии.

Диагностика девиантного поведения

Девиантное поведение невозможно измерить в «абсолютных» величинах, то есть оно относительно, поскольку соизмеряется только с социально-культурными нормами тех или иных групп. Одни и те же формы социального поведения нормальны для одних сообществ и совершенно неприемлемы для других.

Известны различные научные классификации девиантного поведения. Можно сказать, что в целом к формам девиантного поведения обычно относят такие явления как уголовную преступность, проституция, азартные игры, алкоголизм, наркомания, психическое расстройства, самоубийства.

Причины девиантного поведения часто обусловлены не только социальными, но и биопсихическими причинами. К примеру, склонность к психическим отклонениям, алкоголизму и наркомании могут передаваться от старшего поколения к младшему.

Среди причин, объясняющих возникновение девиантных проявлений, можно выделить такое состояние общества как аномия. Это состояние характеризуется несоответствием устоявшихся общественных норм и ценностей реальным отношениям в тот момент, когда новые формы и нормы  еще не утвердились.

еще не утвердились.

Многие современные социологи и психологи считают, что девиантные проявления возникают из социального неравенства в обществе и радикальных различий для разных социальных групп в возможностях удовлетворения их потребностей.

Невозможность согласования требований и целей, предлагаемых обществом, а также средств, предлагаемых для достижения целей, является основным источником возникновения девиантных форм проявлений и маргинализации групп населения, объединяющихся по тем или иным социальным или поведенческим признакам.

Часто те или иные проявления поведения могут восприниматься как девиантные, поскольку основаны на нормах другой культуры (например, взгляд коренного населения на социальное поведение мигрантов).