Самые разнообразные тупые предметы находятся в окружающем нас мире: камень, палка, лом и другие. Повреждения от тупых предметов возникают также при транспортных травмах, падениях с высоты, обвалах.

В зависимости от характера ударяющей поверхности различают следующие основные разновидности тупых предметов:

Предметы с 2-гранным углом, предметы с 3-гранным углом, предметы с цилиндрической поверхностью, предметы со сферической поверхностью, предметы с плоской ограниченной поверхностью, предметы с плоской преобладающей поверхностью.

Тупые предметы причиняют повреждения, характер которых может отражать особенности ударяющей поверхности.

В зависимости от механизма действия тупого предмета на тело различают ссадины, кровоподтеки, раны, переломы костей, вывихи и растяжения, разрывы органов, размятие и отделение частей тела.

Ссадина - нарушение целости поверхностного слоя кожи и слизистых оболочек. Механизм образования ссадины - удар, сдавление и трение. Ссадины чаще образуются при действии тупых предметов под острым углом. Ссадины заживают под корочкой без образования рубцов. В процессе заживления ссадин условно различают 4 стадии.

Ссадины являются объективным показателем механического воздействия. Они указывают на место приложения силы, давность, характер происшествия (полулунные ссадины на шее от ногтей при удавлении руками, на внутренней поверхности бедер при изнасиловании). По ссадинам можно судить о форме тупого предмета и его особенностях (отпечатки пряжки ремня, зубов).

Кровоподтеки представляют собой кровоизлияния в подкожной клетчатке и глубжележащих тканях. Возникают они вследствие удара или сдавления со смещением кожи по отношению к подлежащим тканям. Различают кровоподтеки поверхностные и глубокие. Расположение кровоподтеков не всегда соответствует месту удара. Например, при трещинах и переломах костей черепа кровоизлияния располагаются в рыхлой клетчатке глазниц ("симптом очков"), при переломах ребер кровоподтеки располагаются ниже. Форма кровоподтека зависит от силы, особенностей повреждаемых тканей, толщины кожи и очень редко соответствует форме повреждающего предмета.

При болезнях, сопровождающихся повышенной ломкостью сосудов, кровоподтеки образуются даже без механического воздействия.

Давность кровоподтека устанавливают по цвету. Кровоподтеки являются объективным признаком механического воздействия и позволяют установить прижизненность повреждения.

Судебно-медицинское значение.Кровоподтеки указывают на место приложения силы, характер насилия и давность травмы.

Рана - это повреждение, при котором нарушена целость всей толщи кожи, слизистой оболочки и глубжележащих тканей. Раны чрезвычайно разнообразны, как разнообразны предметы, которыми они наносятся.

Раны от тупых предметов в зависимости от механизма их действия можно подразделить на ушибленные, резаные, ушибленно-резаные, укушенные и скальпированные. Они легче образуются в местах, где непосредственно под кожей располагаются кости.

Раны, причиненные тупыми предметами, характеризуются: разнообразной формой, неровными осадненными краями, тупыми или закругленными краями, кровоподтечностью, размозженностью и неровностью стенок ран.

Ушибленные раны мало кровоточат, часто инфицируются. Укушенные раны от действия зубов человека представляют собой щелевидные, звездчатой или неправильной формы ранки, расположенные по двум дугообразным линиям. При укусе животными такие ранки имеют вид рваных.

По особенностям ран можно судить о направлении движения орудия по отношению к тканям в момент нанесения раны, о силе удара, о положении пострадавшего, о возможности либо невозможности нанесения раны собственной рукой и давности причинения.

Переломом кости называется частичное или полное нарушение ее анатомической целости. Одной из разновидностей перелома является трещина, когда прилегающие к месту повреждения поверхности кости не могут смещаться. В настоящее время в судебно-медицинской литературе перелом определяется как разъединение кости с образованием двух поверхностей излома, не существовавших ранее и допускающих их смещение относительно друг друга по двум или трем степеням свободы.

Переломы костей бывают открытыми, если они сопровождаются нарушением целости кожи, и закрытыми, когда ее целость в области перелома не нарушена.

По месту образования переломы делятся на прямые (локальные), возникающие в месте удара или давления травмирующего предмета, и непрямые (конструкционные), образующиеся на некотором отдалении от точки приложения силы.

По характеру переломов костей, особенно с помощью фрактографических исследований, можно устанавливать вид костной деформации и механизм перелома, особенности повреждающего предмета, направление и силу его воздействия.

Принято различать следующие основные виды деформации костной ткани: изгиб, сдвиг, кручение, сжатие.

При деформации изгиба трубчатой кости образуются характерные поперечно-оскольчатые переломы с треугольным (при рассматривании сбоку) отломком, обращенным своим основанием к месту приложения силы. Переломы от изгиба могут быть как прямыми, так и непрямыми.

Деформация сдвига образуется в результате перпендикулярного к кости (длинной трубчатой) удара. На трубчатых костях образуется поперечный перелом, а на костных отломках видны множественные трещины, веерообразно расходящиеся со стороны, противоположной удару. На плоских костях формируются конструкционные переломы вследствие смещения отломков относительно друг друга во встречном направлении.

Сжатие трубчатой кости приводит к образованию раздробленных оскольчатых переломов. Типичные непрямые переломы от сжатия костной ткани встречаются на губчатых костях, например, компрессионные переломы тел позвонков при падении с высоты на ноги или ягодицы.

Переломы от деформации кручения чаще всего образуются на костях бедра и голени при прочно фиксированной стопе и резком повороте туловища, например, у лыжников. Линия перелома имеет винтообразную форму.

Отдельные механизмы переломов костей нередко сочетаются, при этом образуются сложные виды переломов, как отдельных костей, так и их комплексов (черепа, грудной клетки, таза).

Наибольшее судебно-медицинское значение имеют переломы черепа . Среди них различают трещины, расхождения швов, вдавленные, в частности террасовидные переломы, дырчатые, оскольчатые переломы.

Механизм образования трещин

1. От растрескивания кости в результате вклинения тупого или острого предмета. При этом, как правило, направление трещин совпадает с направлением действующих при травме сил.

2. в результате разрыва кости из-за деформации черепа при его сдавлении или ударе. Такая трещина проходит также по направлению действующих сил, но обычно имеет зубчатый, пилообразный вид. Наибольшее ее зияние выражено в средней части, а наименьшее по концам.

Расхождения швов по механизму образования сходны с трещинами и часто сочетаются с ними.

При ударах тупыми предметами с ограниченной поверхностью могут образоваться вдавленные переломы, представляющие собой углубления в костях черепа, состоящие из костных отломков, которые сохраняют связь как друг с другом, так и с окружающей неповрежденной костью.

В некоторых случаях костные отломки располагаются в виде ступенек – террасовидный перелом (при ударе под углом).

Дырчатые переломы возникают при ударах предметами с площадью поперечного сечения не более 9-16 см2. Иногда такие переломы, особенно в наружной пластинке костей черепа, почти точно соответствуют форме и размерам ударяющей поверхности тупого предмета или поперечного сечения острого орудия, что позволяет идентифицировать его.

Судебно-медицинское значение. Переломы костей указывают на имевшее место насилие и в связи с ним на нападение, борьбу и самозащиту; позволяют установить место приложения силы, направление удара и силу его действия, характер насилия и взаимное положение потерпевшего и нападавшего, прижизненность. О давности травмы можно судить по состоянию мягких тканей.

Пример. В больницу № 21 была доставлена гражданка Ж. У нее был обнаружен спиральный перелом левой плечевой кости. Ж. заявила, что в Измайловском парке г.Москвы она познакомилась с гражданами Ю. и Т. После распития большой дозы алкогольных напитков Т. уснул, а Ю. завел ее в отдаленную часть парка и пытался изнасиловать. Так как она сопротивлялась, то Ю. стал выкручивать ей левую руку, и в это время она почувствовала резкую боль в левом плече, отчего громко закричала. Ю. испугался и убежал, а Ж. после этого машиной скорой помощи была доставлена в больницу.

Подозреваемый Ю. отрицал попытку изнасилования. Он заявил, что Ж. добровольно согласилась на половое сношение с ним. Но когда они пытались совершить половой акт на стоявшей вблизи скамейке, то упали, и Ю. упал на Ж., у которой при этом подвернулась левая рука. Следствию важно было выяснить механизм перелома плечевой кости у Ж.

На экспертизу была представлена вместе с историей болезни рентгенограмма руки Ж. со спиральным переломом плечевой кости. Экспертная комиссия с участием высококвалифицированного травматолога пришла к выводу, что подобный перелом не мог произойти при падениина руку, а мог возникнуть при повертывании плеча вокруг продольной оси, в частности при выкручивании рук.

Пример. Гражданин С., 33 лет, участвовал в драке. После прибытия нарядамилиции участники дракиначали разбегаться.

С., также желая избежать задержания, побежал через детскую площадку одного из ближайших дворов. Его стал догонять сотрудник милиции, и догнав, схватил его за правое плечо. В этот момент С. почувствовал резкую боль в ноге, упал и не мог подняться. Его доставили в больницу № 6, где был обнаружен перелом обоих мыщелков левого голеностопного сустава. При расследовании этого происшествия пострадавший С. заявил, что в момент задержания милиционер ударил его ногой в область левого голеностопного сустава, отчего и возник перелом. Преследовавший же потерпевшего С. заявил, что когда он его догнал и схватил за правое плечо, то потерпевший С, резко повернулся на бегу, вскрикнул и упал.

Следователю важно было установить, отчего возник перелом костей голени: от удара по ноге или от иной причины. Этот вопрос и был предложен на разрешение судебно- медицинской экспертизе.

Эксперты в своем заключении ответили, что такой перелом обоих мыщелков голени не мог произойти от удара по ноге. Механизм такого перелома хорошо известен и заключается в том, что при плотно фиксированной стопе происходит резкий поворот голени. Это и приводит к перелому обоих мыщелков. Такой механизм перелома имел место и в данном случае, когда потерпевший во время бега резко повернулся на фиксированной правой ноге.

Вывихи - полное и стойкое смещение костей в суставах. Вывихи возникают при действии силы на дистальный конец конечности, например при падении, реже при непосредственном насилии на сустав. Чаще вывихи возникают в суставах верхних конечностей, реже в нижних, что зависит от анатомического строения сустава и степени подвижности в нем костей. Поэтому особенно часто имеют место вывихи в наиболее подвижных плечевом и лучезапястном суставах. Вывихи нередко сопровождаются определенными повреждениями окружающих тканей, (например, разрывом или растяжением суставной сумки, кровоизлиянием в полость сустава и т.д.).

Судебно-медицинское значение вывихов состоит в том, что они в ряде случаев позволяют судить о характере и механизме насилия. При их оценке следует учитывать возможность привычных и врожденных вывихов.

Разрывы внутренних органов возникают либо в результате прямого удара или сдавливания тела (например, разрыв печени при ударе в живот), либо при сотрясениях его (например, разрывы печени, селезенки при падении человека с высоты). Как при прямых, так и при непрямых насилиях некоторые внутренние органы повреждаются чаще, другие - реже. Судебно-медицинское значение разрывов внутренних органов состоит в том, что иногда по ним можно судить о механизме травмы, опасности ее для жизни, причинной связи со смертью и т.д. Травматические разрывы внутренних органов нередко не сопровождаются какими-либо наружными повреждениями в месте удара. В практике судебно-медицинской экспертизы большие трудности вызывает диагностика так называемых «вторичных (поздних) разрывов внутренних органов», которые возникают через какой-то срок после нанесения повреждений. Связано это с тем, что в результате травмы может образоваться подкапсульный разрыв органов (чаще печени или селезенки), где накапливается кровь. Постепенно увеличивающаяся гематома приводит к растяжению капсулы и ее разрыву. В некоторых случаях, особенно при разрыве селезенки, симптомы внутреннего кровотечения развиваются очень быстро и приводят к смерти.

Пример. Гражданин А., 29 лет, в нетрезвом состоянии участвовал в драке, во время которой получил несколько ударов ногами в область живота.

Был задержан работниками милиции. В отделении милиции А. стал жаловаться на боли в животе. Вызванный врач скорой медицинской помощи воздержался от осмотра А. и посоветовал дежурному по отделению милиции отправить его в медицинский вытрезвитель. В вытрезвителе после приема ванны состояние А. ухудшилось, он был вновь направлен в отделение милиции. Дежурный по отделению, увидев тяжелое состояние задержанного, отпустил его домой. Ночью А. с трудом дошел до своего дома, поднялся по лестнице на второй этаж и упал около входной двери. Машиной скорой помощи он был доставлен в больницу № 37.

Дежурные врачи больницы заподозрили разрыв внутренних органов. Однако кровиили другой жидкости в брюшной полости не определялось, в связи счем хирургическое вмешательство было отложено до утра. Вместе с тем состояние больного А. ухудшалось, он кричал от болей в правом подреберье, которые не уменьшались от введения обезболивающих средств. Утром после врачебного консилиума была сделана диагностическая лапаротомия, на которой был обнаружен большой подкапсульный разрыв печени. В начале операции при явлениях шока А. умер.

При судебно-медицинской экспертизе трупа А. был обнаружен под капсулой печени кровяной сверток весом около 1,0 кг. Смерть А. наступила от шока.

Размятие (размозжение) тканей, органов или всего тела наблюдается при сдавлении тела с большой силой между двумя массивными твердыми тупыми предметами (например, при автомобильных и железнодорожных травмах, обрушениях зданий, обвалах в шахтах и т.д.).

Размятие может быть закрытым, когда целость кожи не нарушается, или открытым, когда наряду с повреждением внутренних органов происходит размятие или разрыв кожи и подлежащих мышц.

Судебно-медицинское значение размятия заключается в том, что оно указывает на тяжесть и механизм травмы и иногда дает возможность говорить об орудии или способе, которым размятие было причинено.

Расчленения и отрывы частей тела чаще всего наблюдаются при транспортных травмах, при попадании в движущиеся машины, при взрывах, реже от действия рубящих орудий (например, топора и т.д.). Судебно-медицинское значение расчленения тела или отрыва его частей состоит в том, что они дают возможность установить орудие или способ нанесения травмы и механизм возникновения повреждения.

ЛЕКЦИЯ № 4

Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных тупыми твердыми предметами

Тупые повреждения вызываются предметами, механически воздействующими только своей поверхностью.

Морфологическое многообразие тупых травм обусловлено формой, размерами, прочностью, упругостью, характером поверхности тупых предметов, их кинетической энергией, местом и направлением их воздействия.

По размерам отличают ограниченную и неограниченную (широкую) травмирующие поверхности. Ограниченной считается такая поверхность, границы которой не выходят за пределы поверхности части тела. Это понятие имеет относительный характер и зависит от размеров части тела. Если размеры травмирующей поверхности тупого предмета выходят за пределы площади соударения, то такая поверхность рассматривается как неограниченная. В случае воздействия предмета с ограниченной травмирующей поверхностью можно точно высказаться о ее конкретной форме и конкретных размерах.

Верхний слой травмирующей поверхности может быть ровным и шероховатым.

Форма травмирующей поверхности может быть:

1) плоской – треугольная, квадратная, прямоугольная, овальная и др.;

2) угловатой – имеются грани, ребра и вершина;

3) кривой – сферическая, цилиндрическая и др.;

4) комбинированной – сочетание вышеназванных форм.

1. Механизмы образования тупых повреждений

Различают четыре основных варианта тупого воздействия: удар, сдавление, растяжение, трение.

Удар – сложный кратковременный процесс взаимодействия тела или части тела человека и тупого предмета, при котором последний оказывает импульсное одностороннее центростремительное действие на тело или часть тела. Чем короче время соударения, тем больше энергии передается поражаемой части тела, тем больше объем повреждения. Ударное действие оказывает как движущийся предмет, так и неподвижный. Массивные предметы, действующие с большой силой, способны привести к сотрясению тела или части тела человека.

Сдавление – это процесс взаимодействия тела или части тела человека, как правило, с двумя массивными, твердыми тупыми предметами, при котором оба эти предмета, действуя навстречу друг другу, оказывают на тело или часть тела двустороннее центростремительное действие. Из двух сдавливающих предметов один всегда подвижен, другой чаще всего неподвижен.

Растяжение – это процесс взаимодействия тела или части тела человека с двумя твердыми предметами, которые, действуя по расходящимся направлениям, оказывают на тело или часть тела двустороннее центробежное действие. Из двух предметов один всегда подвижен, другой обычно неподвижен. Неподвижный предмет фиксирует тело или часть тела, а другой предмет оказывает эксцентричное действие.

Трение – процесс поверхностного взаимодействия повреждаемой поверхности тела и повреждающей поверхности тупого твердого предмета, при котором обе контактирующие поверхности смещаются в касательном или тангенциальном направлении относительно друг друга. Подвижными могут быть и повреждаемая часть тела, и повреждающий предмет.

2. Виды тупых повреждений

Вид повреждения определяется вариантом травмирующего тупого воздействия. Типичными для ударного действия будут ушибленные раны, переломы; для сдавления – уплощение части тела, размятие органов и тканей; для растяжения – рваные раны, отслойка кожи; для трения – обширные осаднения. В то же время некоторые виды повреждений могут быть следствием разных механизмов. Так, кровоподтеки возникают и от удара, и от сдавления; ссадины – и от удара, и от трения; разрывы внутренних органов – от удара, сдавления и растяжения.

Ссадина

Ссадиной называется поверхностное повреждение кожи, не распространяющееся глубже ее сосочкового слоя и образующееся при касательном действии тупых предметов. При касательном действии острого конца предмета на коже образуется царапина – линейная ссадина. Ссадины могут возникать также и от скоблящего действия лезвия острого предмета.

Однако чаще всего ссадины возникают от воздействия тупого твердого предмета.

Число ссадин, как правило, равно числу травмирующих действий. Но ссадины, локализующиеся на выступающих частях в пределах одной области тела, могут образоваться и от однократного действия широкой поверхности тупого предмета.

Размеры ссадин колеблются чаще от точечных до нескольких десятков квадратных сантиметров. Если ссадина протяженная, то ее ширина отражает один из размеров контактирующей поверхности. Площадь ссадин зависит: 1) от площади контактирующей с телом поверхности тупого предмета и 2) от протяженности движения предмета по телу.

В результате динамического контакта с кожей тупой предмет образует более глубокий начальный участок ссадины, чем конечный участок. У последнего могут быть обнаружены белесоватые лоскутки отслоенного эпидермиса. По этим признакам можно установить направление движения тупого предмета по отношению к телу. Вначале дно ссадины влажное и расположено ниже участков окружающей кожи. Через несколько часов дно подсыхает, уплотняется и покрывается струпом (корочкой). Через 20–24 ч и более поверхность ссадины находится на уровне окружающих неповрежденных участков кожи, на 3-5-е сутки струп темного цвета находится выше их. Одновременно вокруг ссадины отмечается покраснение кожи. У трупа подобной местной реакции тканей на повреждение не наблюдается, что является критерием определения прижизненности ссадины. Через 7-10 дней струп отпадает, обнажая розоватую поверхность нового эпидермиса. Через 2 недели место ссадины не отличается от окружающей кожи.

Судебно-медицинское значение ссадины заключается в следующем. Она указывает место приложения силы, является наружным признаком насилия, отражает свойства повреждающего предмета и направление его действия, по ней устанавливается давность повреждения.

Кровоподтек. Кровоизлияние. Гематома

Кровоподтеком называется пропитывание подкожной жировой клетчатки кровью, вытекшей под давлением из поврежденного сосуда. Целостность кожных покровов при этом не нарушена.

Кровоподтеки типичны для действия тупого твердого предмета. Как и ссадины, они могут иметь самую разнообразную локализацию. Форма и размеры кровоподтеков зависят от формы и размеров травмирующей поверхности тупого предмета. В ряде случаев форма кровоподтека отражает форму ударяющего предмета, что является специфическим судебно-медицинским критерием для установления механизма повреждения.

Обычно один кровоподтек образуется от одного удара. Однако при сильных ударах удлиненными предметами могут возникать два продолговатых кровоподтека, располагающиеся по краям ударяющей поверхности предмета. Причина этого явления заключается в том, что кровеносные сосуды более устойчивы на сжатие, чем на разрыв. Поэтому в месте удара сосуды сдавливаются и сохраняют свою целость, а растягиваются и рвутся на границе этой полосы.

Вышедшая из сосуда в подкожную жировую ткань кровь начинает изменяться. Важнейший ее компонент гемоглобин вне сосудов претерпевает химическое превращение. Каждое соединение этой цепочки превращений имеет свой цвет, что служит критерием для определения давности кровоподтека. Вначале кровоподтек имеет сине-багровый цвет (образуется восстановленный гемоглобин), на 3-4-е сутки – зеленый цвет (образуется биливердин), на 7-9-е сутки – желтый цвет (образуется билирубин). Позднее этого срока кровоподтек, как правило, становится незаметным. Однако при рассечении кожи еще долго в подкожной жировой клетчатке можно найти кровоизлияние коричневатого цвета за счет отложения гемосидерина.

При ударах по мертвому телу кровоподтеки не образуются.

Судебно-медицинское значение кровоподтеков заключается в указывании места приложения силы, отражении формы орудия воздействия, в установлении давности повреждения.

Под кровоизлиянием обычно подразумевается выход крови из поврежденного сосуда в какие-либо оболочки (слизистая губ, конъюнктива век, оболочки мозга, капсула печени и др.), паренхиму органов (легкие, печень, селезенка, головной мозг и др.). В некоторых случаях образуются мелкие точечные кровоизлияния в коже при тупой травме (действие петли на кожу шеи) или определенных заболеваниях.

Гематомой называется скопление крови, вышедшей из поврежденного сосуда в полость или анатомически существующую (межоболочечные пространства головного мозга, полость перикарда, полость плевры и др.), или образованную расслоением тканей кровью (поднадкостничная гематома). Гематомы, располагающиеся на жизненно важных органах или рядом с ними, сдавливают их, нарушая тем самым функцию этих органов.

Раны

Рана – это повреждение, распространяющееся глубже сосочкового слоя кожи. Любая рана имеет входное отверстие и раневой канал. Рана может быть:

1) слепой или сквозной (отсутствует или имеется выходное отверстие);

2) касательной (раневой канал не имеет одной стенки);

3) проникающей или непроникающей (при проникающем ранении повреждающий предмет попадает в какую-либо полость тела);

4) одиночной, сочетанной, множественной.

У раны выявляют и описывают следующие свойства:

1) местоположение по отношению к изучаемой части тела;

2) форму, длину и ширину входного отверстия;

3) состояние краев и концов входного отверстия;

4) состояние кожи вокруг входного отверстия;

5) глубину и состояние стенок раневого канала;

6) дно слепой раны (если слепая рана заканчивается в полом органе, то дно описать трудно, так как неизвестна глубина проникновения повреждающего предмета в полый орган);

7) длину, ширину, края выходного отверстия у сквозной раны.

Раны, образующиеся от действия тупых твердых предметов, подразделяются на ушибленные, рваные, ушиблено-рваные, размозженные. Ушибленные раны возникают от удара, рваные – от растяжения, ушиблено-рваные – от сочетания обоих механизмов, размозженные – от сильного сдавления.

Ушибленная рана характеризуется неровными, осадненными, нередко размозженными краями, в глубине раны видны белесоватые соединительно-тканные перемычки. Вокруг раны имеются кровоподтеки. У рваной раны имеются только неровные края, стенки раневого канала и соединительнотканные перемычки, остальные признаки отсутствуют.

Ушибленные раны могут образовываться на любом участке тела. Однако чаще они возникают там, где к коже близко прилежит кость.

При действии предметов с большой поверхностью образуются раны с широким осаднением вокруг, наиболее выраженным в центральных отделах и уменьшающимся к периферии. В центре раны выделяется участок наибольшего размозжения мягких тканей с отходящими остроконечными разрывами. Дно образовано размозженными мягкими тканями. При повреждении волосистой части головы над дном раны нависают волосы. Между стенками раны натянуты соединительно-тканные перемычки.

При воздействии тупого предмета с ограниченной поверхностью характер ушибленных ран определяется его формой и размерами. Размеры таких ран ограничиваются границами травмирующей поверхности предмета. Ребро тупого предмета причиняет раны прямолинейные, квадратная и прямоугольная травмирующие поверхности образуют раны Г– и П-образные, треугольная – углообразную, круглая и овальная – С-образные формы. Края таких ран обычно имеют узкое осаднение. Дно ран углублено, соединительно-тканные перемычки представлены отдельными волокнами. Стенки ран, возникающих от перпендикулярного удара, отвесные. При ударе под углом одна из стенок раны скошена, другая – подрыта.

Тупые предметы, действующие сферической или цилиндрической поверхностью, причиняют прямолинейные раны с дополнительными разрывами краев. Их окружает относительно широкое осаднение. Края таких ран нередко размозжены.

Судебно-медицинское значение ран заключается в отражении свойств орудия воздействия, определении направления его движения, установлении положения пострадавшего в момент происшествия, определении возможности (невозможности) нанесения раны собственной рукой.

Переломы

Переломами называются повреждения кости или хряща с нарушением их целостности. Разъединяющиеся при переломе части кости называются отломками, а более мелкие фрагменты – осколками. При наличии только двух отломков перелом называется простым, а при наличии двух и более сегментарных фрагментов на протяжении кости – множественным. Переломы с одним или несколькими осколками называются оскольчатыми.

Переломы могут быть закрытыми или открытыми, прямыми и непрямыми. При закрытых переломах сохраняется целостность кожи, а при открытых – имеется рана.

Прямые переломы возникают от непосредственного контакта травмирующего воздействия. Непрямые переломы – от опосредованного, непрямого воздействия – «переломы на протяжении».

Прямые переломы позволяют судить о свойствах травмирующего предмета и механизме образования перелома. При этих переломах в месте приложения травмирующего предмета происходит разрушение, смятие и взаимное наслаивание костных структур. В результате образуются дефекты из-за выкрашивания костного вещества, по краям которого костные пластинки наслаиваются друг на друга, создавая картину «черепичной крыши». Края прямых переломов представляют собой крупнозазубренную ломаную линию.

Непрямые переломы позволяют судить только о механизме их возникновения. Они лишены многих признаков прямых переломов. Края непрямых переломов мелкозазубренные.

Переломы трубчатых костей могут образовываться от сдвига, сгиба, сжатия, скручивания и отрыва.

Сдвиг кости происходит от резкого удара ребром, краем или узкой ограниченной поверхностью тупого предмета. Переломы от сдвига всегда прямые и имеют характер поперечных или косопоперечных. В месте приложения силы образуется небольшой скол компактного вещества. От краев перелома отходят тонкие трещины, свободные концы которых указывают на место удара.

Сгиб кости приводит к изменению механических напряжений в костях: на выпуклой поверхности изгиба возникает зона растяжения, на изогнутой – сжатия. Поскольку кость менее устойчива к растяжению, на выпуклой стороне образуется поперечная трещина, которая распространяется на боковые поверхности, где она раздваивается. Концы трещины соединяются на стороне сжатия, образуя крупный осколок. Сгибание трубчатой кости может быть при поперечном давлении на диафиз, при продольном давлении на кость, а также при сгибании кости, один из эпифизов которой фиксирован.

Сжатие кости в продольном направлении лежит в основе образования вколоченных переломов. Они локализуются в метадиафизарной области и представляют собой локальное компрессионное разрушение балочной структуры, нередко сочетающееся с переломами, раскалывающими диафиз в продольном направлении. Такие переломы встречаются при падении с большой высоты на выпрямленные ноги.

Скручивание кости представляет собой ее вращение вокруг продольной оси при одновременной фиксации одного из ее концов. При этом возникают винтообразные переломы, нередко наблюдаемые у лыжников.

Отрыв костного вещества возможен лишь в области прикрепления сухожилий. Отделившаяся часть костной массы обычно невелика. Как правило, такие переломы наблюдаются при резких натяжениях сухожилий у субъектов с незавершенными процессами окостенения.

Переломы плоских костей зависят от размера и формы травмирующей поверхности тупого твердого предмета и варианта его действия (удар или сдавление). От удара по месту приложения силы возникают односторонние прямые переломы.

В судебной медицине большое место занимают исследования переломов костей черепа. К прямым переломам свода черепа относятся вдавленные, дырчатые и оскольчатые. Вдавленные и дырчатые, часто повторяющие форму поверхности травмирующего предмета, образуются при сильных воздействиях. По краям таких переломов могут располагаться осколки в виде террас.

Удар небольшой силы неограниченной поверхностью тупого предмета приводит к образованию одной или двух-трех радиально расходящихся трещин. При ударах большой силы в месте ее приложения образуется очаг оскольчатых переломов, ограниченных дугообразной трещиной. От этого очага радиально расходятся линейные трещины. Если удар нанесен перпендикулярно, то трещины расходятся равномерно от места вдавления, если под углом в каком-либо направлении, то большая часть трещин отходит в этом же направлении. При нескольких ударах по голове линия перелома, образовавшегося от последующего удара, будет прерываться линиями переломов, возникших от предыдущих ударов. На основании черепа расположение поперечных и продольных трещин соответствует поперечному удару или удару спереди или сзади.

При ударах в область таза в месте приложения силы возникают односторонние прямые единичные или двойные поперечные или оскольчатые переломы. При сдавлении таза образуются двусторонние двойные вертикальные переломы.

Судебно-медицинское значение переломов костей заключается в указании имевшегося насилия, силы причиненного повреждения, направления действия орудия, определении вида и формы орудия воздействия.

Повреждения внутренних органов

Морфологические особенности повреждений внутренних органов позволяют весьма ограниченно судить о механизме действия тупого твердого предмета и в еще меньшей степени – о его свойствах.

При действии на голову предметы небольшой массы способны причинить травму лишь по месту приложения силы, где наблюдается единичное повреждение, включающее ушибленную рану (реже ссадину или кровоподтек), вдавленный, террасовидный, оскольчатый или оскольчато-вдавленный переломы, разрывы твердой мозговой оболочки и повреждения краями сломанных костей ткани мозга и мозговых оболочек.

При травме головы могут возникнуть практически любые виды внутричерепных повреждений и кровоизлияний. Из них самыми специфичными являются очаговые ушибы коры головного мозга и как один из вариантов – разрушение коры головного мозга и мягкой мозговой оболочки.

Примечательно расположение ушибов коры относительно места приложения силы. При ударах сзади их обнаруживают на основании и полюсах лобных и височных долей. При ударах спереди они обычно локализуются там же и лишь при ударах чрезвычайно большой силы могут образоваться на выпуклой поверхности и полюсах затылочных долей. Боковые удары по голове в 2/3 случаев приводят к образованию очагов ушиба коры на выпуклой поверхности противоположной височной доли, в 1/3 случаев – в височной доле по месту приложения силы. Если местом приложения силы является теменная область, очаги ушиба коры находят на базальной поверхности лобных и височных долей. В этих местах находят ушибы коры при действии силы снизу, например при падении с большой высоты на выпрямленные ноги и ягодицы.

Травма спинного мозга возникает лишь в местах нарушения целостности позвоночного столба в виде компрессионных переломов и вывихов тел позвонков, разрывов связочного аппарата. Повреждения могут варьировать от локальных подоболочечных кровоизлияний до полного перерыва.

Повреждения внутренних паренхиматозных органов разнообразны: кровоизлияния под капсулу, в ткань органа, разрывы капсулы, связочного аппарата и ткани органа, частичное размозжение, полное разрушение и отрыв органа.

Небольшие поверхностно расположенные кровоизлияния, изолированные поверхностные разрывы ткани чаще всего образуются при сильных ударах предметами с ограниченной травмирующей поверхностью. Множественные разрывы оболочек и ткани органа, сочетающиеся с обширными кровоизлияниями в его ткань, могут быть следствием как сильного удара массивным предметом, так и сдавления. Частичное размозжение или полное разрушение чаще всего встречается при сдавлении части тела массивным предметом.

Не меньшим разнообразием отличаются повреждения полых внутренних органов: полные или частичные разрывы стенки органа, подоболочечные кровоизлияния, повреждения связочного аппарата и полный отрыв органа. Разрывы полого органа и локальные кровоизлияния в его стенку возникают от сильного ударного или сдавливающего действия.

Отрывы внутренних паренхиматозных и полых органов от мест прикрепления, а также разрывы их связочного аппарата наблюдаются при сильных ударных воздействиях массивными тупыми предметами, приводящих к общему сотрясению тела. В момент травмы происходит резкое смещение органа, приводящее к частичному или полному разрыву его фиксирующего аппарата, а при ударах чрезвычайно большой силы – к полному отрыву органа.

Транспортная травма

Травматические последствия воздействия на человека различных видов движущихся транспортных средств в большинстве случаев рассматриваются как тупая травма.

В зависимости от типа транспорта выделяют такие виды транспортной травмы, как:

1) автомобильная;

2) мотоциклетная;

3) рельсовая;

4) авиационная и др.

Автомобильная травма. Этот вид транспортной травмы наиболее распространен. Под автомобильной травмой понимают совокупность повреждений, возникающих у водителя, пассажира и пешеходов при их взаимодействии с частями движущегося автотранспорта.

Классификация автомобильной травмы.

1. Травма от наезда (удара) автомобиля на человека.

2. Переезд человека колесами автомобиля.

3. Выпадение человека из движущегося автомобиля.

4. Травма внутри автомобиля.

5. Сдавление тела человека между движущимся автомобилем и другими предметами.

6. Комбинация перечисленных видов травм.

Все повреждения, возникающие при действии автомобиля, можно разделить на три группы:

1) специфические;

2) характерные;

3) нехарактерные.

Специфические повреждения возникают только при конкретном виде автомобильной травмы. К ним относятся переломы костей нижних конечностей вследствие удара о бампер, дугообразный кровоподтек от удара фарой, внутрикожные кровоизлияния и ссадины в виде рисунка протектора и полосовидное отслоение кожи при перекатывании колеса, кровоизлияния и ссадины в виде отпечатка рулевого колеса.

Характерные повреждения возникают при различных видах автомобильной травмы, и по ним судят о последовательности этапов происшествия. К ним относятся хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночного столба от резкого его сгибания или разгибания, множественные переломы ребер по анатомическим линиям и повреждения костей таза в результате сдавления, ушибы грудной клетки и живота о панель приборов, переломы костей таза при ударе о рулевое колесо, вывихи и переломы костей нижней конечности у водителя, ушибы и раны при ударе о лобовое стекло, вколоченные переломы основания и деформация свода черепа и др.

Нехарактерные повреждения встречаются не только при автомобильном происшествии. К ним относятся следы волочения в виде множественных протяженных ссадин, кровоизлияния во внутренние органы, а также их разрывы и др. В каждом виде автомобильного происшествия выделяют последовательные фазы, отличающиеся разными механизмами травматического воздействия. Знание этих фаз служит для установления последовательности повреждений и картины происшествия. Последовательность повреждений зависит от исходного положения человека по отношению к автомобилю – первичный удар действует по задней поверхности, передней поверхности или боковой поверхности туловища.

Например, при столкновении человека с движущимся автомобилем вначале происходит удар автомобилем, чаще его бампером; затем происходит забрасывание тела на автомобиль – второй удар; далее тело падает на грунт – третий удар. Последняя фаза – скольжение тела по грунту.

При переезде выделяют пять фаз – первичный удар колесом, поступательное смещение тела по грунту в направлении движения автомобиля, въезд колеса на тело, перекатывание колеса через тело, волочение тела.

Мотоциклетная травма. К этому виду относятся повреждения, возникающие в результате дорожного происшествия у водителя и пассажиров мотоциклов и мотороллеров, а также у пешеходов. При столкновении мотоцикла с другими транспортными средствами образуются повреждения, условно относящиеся к автомобильной, рельсовой и железнодорожной травмам.

Можно выделить следующие виды мотоциклетных травм:

1) от столкновения пешехода с движущимся мотоциклом;

2) от переезда колесом движущегося мотоцикла;

3) от падения с движущегося мотоцикла;

4) от столкновения мотоцикла о неподвижные предметы.

При всех видах мотоциклетной травмы преобладают повреждения от первичных ударов и трения: кровоподтеки, ушибленные и рваные раны, переломы ребер, костей конечностей, позвоночника, тяжелые повреждения черепа и головного мозга, особенно у водителя и пассажира, если не использовались защитные шлемы, различные повреждения внутренних органов.

Повреждения у водителя и пассажиров от ударов о части встречного транспорта или придорожные предметы отличаются большим разнообразием.

Рельсовая травма. Взаимодействие человека и рельсового транспорта может быть различным:

1) переезд колесами движущегося рельсового транспорта;

2) столкновение человека с рельсовым транспортом;

3) падение с движущегося рельсового транспорта;

4) сдавление человека между вагонами;

5) сдавление между рельсовым транспортом и путевыми сооружениями;

6) травмы внутри вагонов.

Все механизмы взаимодействия и повреждения можно разделить на неспецифические и специфические.

Неспецифические повреждения в большинстве случаев соответствуют сходным видам автомобильной и мотоциклетной травм. Основным механизмом их образования является удар частями движущегося транспорта. Последствия такого воздействия более значительны, так как большое значение имеет масса рельсового транспорта. Часто удар сопровождается волочением пострадавшего человека. Иногда волочение трупа или его частей происходит на большое расстояние, до сотен метров при железнодорожном происшествии.

Специфической рельсовой травмой является комплекс повреждений, возникающих при переезде колесами движущегося рельсового транспорта тела человека, лежащего на рельсах. Конструктивные особенности колеса, большая масса рельсового транспорта определяют характер повреждений. К специфическому комплексу повреждений относятся полоса сдавления, полоса обтирания и осаднения, отчленение конечностей и головы, расчленение тела. Ширина полосы сдавления (раздавления) соответствует ширине поверхности рельса и высоте выступа (реборда) колеса. Реборд колеса оказывает ножницеобразное действие, отделяя части тела. Общая ширина сдавливающей поверхности железнодорожного колеса составляет 15–16 см. По краям полосы сдавления располагаются полосы осаднения шириной до 12–15 см. Край полосы, образованный ребордой, более ровный и четкий, часто загрязнен (полоса обтирания). Край противоположной полосы, образованной наружной частью колеса, менее четкий и почти не загрязнен. Головка рельса образует полосу осаднения с четкими краями. По взаимоотношению полос сдавления от колеса и головки рельса эксперт может судить о стороне наезда. Со стороны действия головки рельса кожа может сохраниться в виде перемычек.

Авиационная травма. Под авиационной травмой понимают комплекс повреждений, возникающих при действии внутренних и наружных частей самолета при его движении, а также при взрывах и пожарах.

Авиационная травма разнообразна и классифицируется следующим образом:

1) травма во время полета – при столкновении самолета с летящими и неподвижными объектами, взрывах, пожарах, разгерметизации, катапультировании;

2) травма при падении самолета на землю – удар о землю с последующим взрывом и пожаром;

3) травма при нахождении самолета на земле – взрыв, пожар, отравление, переезд колесами шасси, удар крылом, удар лопастями винта, действие струи реактивных газов двигателя.

Основными повреждающими факторами при авиационной травме являются:

1) волна взрывных газов;

2) термические факторы;

3) химические факторы;

4) барометрические факторы;

5) встречный поток воздуха;

6) подвижные и неподвижные части самолета;

7) твердый грунт.

При каждом варианте авиационной катастрофы действуют повреждающие факторы, характерные именно данной ситуации.

Так, при взрыве самолета действуют три фактора: взрывная волна, термические и химические воздействия. В зависимости от центра взрыва на человека могут воздействовать полностью все факторы или частично. Соответственно можно зафиксировать почти полное разрушение тела пострадавшего или только ссадины, кровоподтеки, ушибленные раны, переломы.

Особую опасность представляют химические факторы, когда возгораются краски, синтетические материалы конструкции самолета, изоляция электропроводки. При этом выделяются токсичные вещества – формальдегид, винилхлорид, метилхлоракрил и др. К другой группе химических факторов можно отнести выхлопные газы, пары топлива, взвесь масел и антифриза, вызывающих тяжелые отравления.

Сложность работы судебных медиков на месте авиационной катастрофы объясняется большим числом комбинаций повреждений и задачей установления причины смерти каждой жертвы, если это возможно.

Повреждения при падении

Повреждающим является предмет, на поверхность которого падает тело. Различают 2 вида падения: с большой высоты и с высоты своего роста (падение на плоскости).

При прямом (беспрепятственном) падении основные повреждения на теле человека возникают от однократного ударного воздействия. Характер этих повреждений определяется размерами и рельефом поверхности падения.

При непрямом (ступенчатом) падении тело встречает при своем движении какие-либо выступающие предметы с ограниченной травмирующей поверхностью (балконы, навесы, карнизы). Ступенчатым характером обычно отличаются падения в ограниченном пространстве (шахты, лестничные пролеты), а также падения по неровным наклонным поверхностям: ступеням лестниц, крутым горным склонам.

Нередко при обрушении каких-либо сооружений или их отдельных конструкций вместе с телом человека падают различные предметы (так называемое несвободное падение), которые могут причинить ему повреждения как во время движения, так и после падения тела на грунт.

В зависимости от положения тела в момент соударения с поверхностью различают следующие виды падения с высоты:

1) падение на выпрямленные ноги;

2) падение на ягодицы;

3) падение на голову;

4) падение плашмя на заднюю, боковую или переднюю поверхность тела.

При падении с высоты характерно возникновение множественных повреждений, образующихся на различных частях тела.

При прямом свободном падении образуются повреждения, которые имеют следующую типичную совокупность признаков:

1) незначительность или отсутствие наружных повреждений;

2) односторонняя локализация повреждений;

3) наличие переломов вдали от места приложения силы (так называемые переломы на протяжении, или дистантные переломы, вколоченные переломы метафизов длинных трубчатых костей нижних конечностей, компрессионные переломы тел позвонков, кольцевидные переломы основания черепа);

4) преобладание объема повреждений внутренних органов над повреждениями наружными;

5) наличие признаков общего сотрясения тела (кровоизлияния в парааортальную клетчатку, прикорневую зону легких, связочный аппарат печени, ворота почек и селезенки, брыжейку тонкой кишки).

При сильных ударах о грунт могут образоваться разрывы паренхиматозных органов. Образуются следующие повреждения при прямом свободном падении: на голову – многооскольчатые переломы свода черепа, на ягодицы – оскольчатые переломы седалищных костей, на ноги – разрушение пяточных костей, на боковую поверхность туловища – прямые переломы ребер на стороне падения и непрямые на противоположной стороне, на спину – оскольчатые переломы лопатки, остистых отростков позвонков и множественные прямые переломы ребер, на переднюю поверхность тела – косопоперечные или оскольчатые переломы грудины, множественные двусторонние переломы ребер, повреждения лицевого черепа, переломы надколенников, вколоченные переломы дистальных метафизов лучевых костей.

Столь же характерны для прямого свободного падения с высоты и дистантные переломы: компрессионные переломы тел позвонков и тела грудины – при падении на ягодицы, подошвенную поверхность стоп выпрямленных ног и голову; вколоченные переломы в зоне метафизов бедренной и большеберцовой костей – при падении на пятки; кольцевидные переломы основания черепа – при падении на ягодицы и подошвенную поверхность стоп выпрямленных ног.

Место приложения силы при ударе о грунт связано с траекторией падения и зависит от высоты падения, исходной позы пострадавшего, от того, придавалось ли телу предварительное ускорение. Для смягчения удара падающий человек иногда напрягает определенные группы мышц, выставляет конечности по направлению падения. Такое падение называют координированным. Если человек неактивен, находится в бессознательном состоянии или алкогольном опьянении, то падение может иметь некоординированный характер.

Повреждения, образующиеся при ступенчатом и несвободном падениях, имеют некоторые отличительные черты. Сохраняя все признаки повреждения от падения с высоты, они характеризуются разносторонней локализацией и могут располагаться не только на смежных, но и на противоположных поверхностях тела. Если при прямом свободном падении повреждения образуются от тупого, преимущественно ударного воздействия, то при ступенеобразном и несвободном падении могут возникать также рваные, колотые, резаные и колото-резаные раны.

При этом виде падения преимущественно страдает голова. В местах приложения силы обычно возникают ссадины, кровоподтеки, ушибленные раны, переломы костей лицевого или мозгового черепа, ушибы головного мозга, внутрижелудочковые и субдуральные гематомы.

Повреждения, причиняемые человеком

Давление пальцами рук приводит к возникновению нескольких небольших круглых или овальных кровоподтеков, иногда сочетающихся с расположенными на их фоне дугообразными или короткими полосовидными ссадинами от ногтей.

Удары кулаком или ногой могут привести к различным по объему и характеру повреждениям: от поверхностных ссадин и кровоподтеков до переломов костей и разрывов внутренних органов. Сходные повреждения могут быть причинены головой, локтем, коленом.

Удар ребром ладони может привести к значительным повреждениям на ограниченном участке. Такие удары, нанесенные по шее, иногда влекут вывихи, переломо-вывихи или переломы шейных позвонков даже с повреждением спинного мозга.

Повреждения от зубов имеют характерный вид. При укусах образуется несколько ссадин, кровоподтеков или поверхностных ран. Эти повреждения располагаются в виде двух дугообразных полос, обращенных выпуклостями в противоположные стороны. Более крутая дуга повреждений обычно возникает от действия зубов нижней челюсти, более пологая – верхней. В повреждениях от укуса могут отобразиться и особенности зубного аппарата: аномалии прикуса, пробелы на месте отсутствующих зубов, атипичное строение одного или нескольких зубов, необычное положение зуба.

Из книги Судебная медицина: конспект лекций автора Левин Д ГЛЕКЦИЯ № 3 Судебно-медицинская травмотология Травматология (от греч. trauma – «рана, повреждение» и logos – «учение») есть учение о повреждениях, их диагностике, лечении и профилактике.Большая значимость травм для здоровья и жизни человека, чрезвычайное многообразие их

Из книги Правовые основы судебной медицины и судебной психиатрии в Российской Федерации: Сборник нормативных правовых актов автора Автор неизвестенЛЕКЦИЯ № 5 Судебно-медицинская экспертиза повреждений, причиненных острыми предметами Смертельные и несмертельные повреждения от действия острыми предметами встречаются достаточно часто. По данным Российского центра судебно-медицинской экспертизы, в настоящее время

Из книги Права пациентов на бумаге и в жизни автора Саверский Александр ВладимировичЛЕКЦИЯ № 7 Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии Механическая асфиксия – это вызванное механическими причинами нарушение внешнего дыхания, приводящее к затруднению или полному прекращению поступления в организм кислорода и накоплению в нем

Из книги Судебно-медицинская экспертиза: проблемы и решения автора Гордон Э СЛЕКЦИЯ № 8 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Экспертиза вреда здоровью, состояния здоровья, определение возраста, притворных и искусственных болезней 1. Экспертиза вреда здоровьюПод вредом здоровью понимают либо телесное повреждение, т. е. нарушение

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 9 Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Экспертиза половых состояний и при половых преступлениях 1. Общие положенияПроизводство экспертизы в этих случаях регламентируется приказом Минздрава РФ от 24 апреля 2003 г. № 161 «Об утверждении Инструкции по

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 10 Судебно-медицинская экспертиза отравлений По данным Всемирной федерации токсикологических центров (2000), в современном мире сложилась токсикологическая ситуация, которая вызвана ростом числа острых случайных и преднамеренных отравлений лекарственными и

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 11 Судебно-медицинская экспертиза повреждений от воздействия высокой и низкой температуры 1. Действие высокой температуры. Местные поврежденияПовреждение тканей от местного действия высокой температуры называется термическим или тепловым ожогом.

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 12 Судебно-медицинская экспертиза электротравмы Электрическая травма – результат действия на живой организм технического (от силовой и осветительной сети) и атмосферного (молния) электричества.1. Поражение техническим электричествомПреимущественно эти

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 13 Судебно-медицинская танатология 1. Понятие о смертиСмерть – это неизбежное и необратимое прекращение взаимодействия белковых структур, выражающееся в полном прекращении всех жизненных функций организма. В многоклеточных организмах взаимодействие

Из книги автораЛЕКЦИЯ № 15 Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического происхождения 1. Предварительные пробы на наличие кровиКогда отыскание кровяных следов сопряжено с особыми трудностями, могут быть применены предварительные пробы на кровь.

Из книги автораРаздел IX. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА СТАТЬЯ 49. Экспертиза временной нетрудоспособности Экспертиза временной нетрудоспособности граждан в связи с болезнью, увечьем, беременностью, родами, уходом за больным членом семьи, протезированием, санаторно-курортным лечением и в

Из книги автораСТАТЬЯ 52. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы Судебно-медицинская экспертиза производится в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения экспертом бюро судебно-медицинской экспертизы, а при его отсутствии – врачом,

Из книги автора11.16. Судебно-медицинская экспертиза в гражданском процессе 11.16.1. В каких случаях назначается экспертиза? Как следует из ч. 1 ст. 79 ГПК РФ: «При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства,

Из книги автораГордон Э. С Судебно-медицинская экспертиза: проблемы и

Из книги автора1.1 Судебно-медицинская экспертиза как род судебной экспертизы по уголовным делам При возбуждении, расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел следователь (лицо, производящее дознание), прокурор, суд, а также другие участники советского уголовного процесса

Из книги автора2.1 Классификация судебно-медицинских экспертиз по объекту и предмету исследования Судебно-медицинская экспертиза трупов, живых лиц, вещественных доказательств Многообразие объектов, подвергающихся экспертному исследованию, существенные особенности оснований и

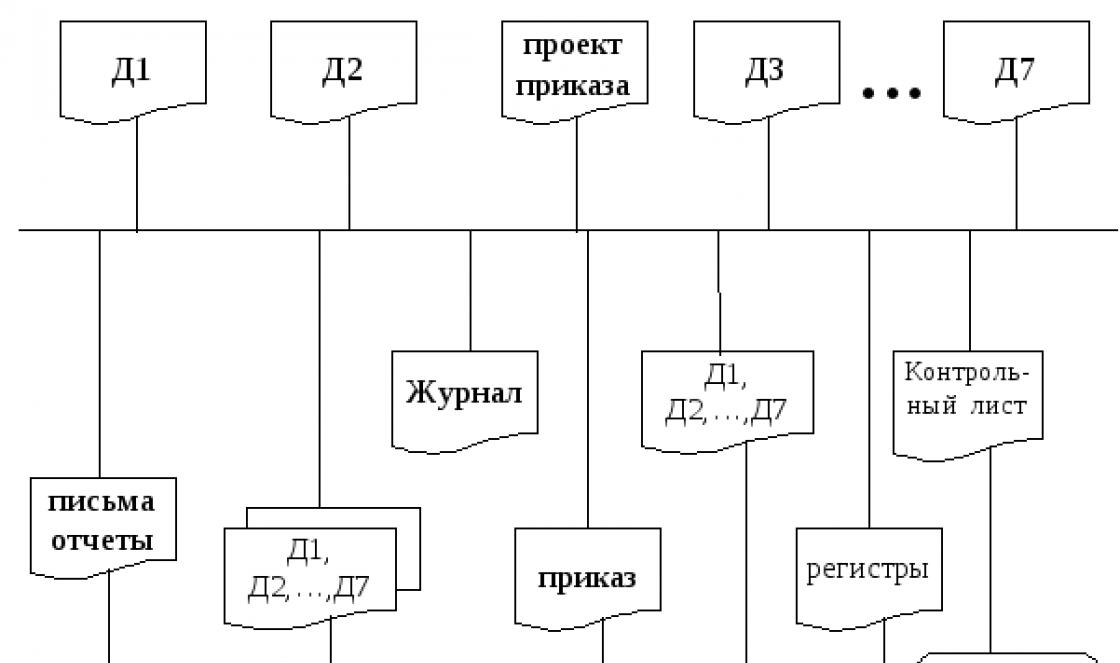

рис. 1-136

Повреждение тканей или органов происходит в основном при физических внешних воздействиях, среди которых первое место принадлежит механическим факторам. Механические повреждения возникают в результате соприкосновения движущегося

предмета с телом человека либо при соприкосновении находящегося в движении тела с предметом.

Процесс последовательного воздействия на тело человека движущегося травмирующего предмета, способствующего образованию повреждения, называют механизмом травмы.

Повреждения твердыми тупыми предметами являются самым частым видом механической травмы. На их долю приходится 32 % всех повреждений при смертельной травме, вызванной механическими факторами.

Предметы, причиняющие повреждения, крайне разнообразны по форме, величине, массе, особенностям поверхности соударения (ровная, гладкая, неровная, шероховатая, закругленная и т.д.), свойствам материала, количеству и расположению ребер (граней) и др. Поэтому возникающие от их действия повреждения крайне многообразны и полиморфны. Понятие «твердые тупые предметы» включает и части тела человека и животных, используемые для нанесения повреждений (кулак, колено, зубы, ступня, когти и др.).

Механизм возникновения повреждений твердыми тупыми предметами обусловлен четырьмя видами травматического воздействия - ударом, сдавлением (компрессией), трением и растягиванием тканей. При ударе и сдавлении повреждения происходят как от непосредственного, так и от опосредованного их действия. В первом случае возникают локальные (контактные) повреждения в месте непосредственного приложения силы. Опосредованное действие удара (компрессии) приводит к сгибанию, разгибанию, кручению, смещению (сотрясению), гидро- и аэродинамическим изменениям, которые вызывают повреждения разных частей и тканей человека. В результате опосредованного действия удара (компрессии) возникают многочисленные разнохарактерные повреждения, которые всегда располагаются вдали от места первичного приложения травмирующей силы, т.е. являются отдаленными. При трении повреждения образуются в результате сдвига тканей в месте непосредственного приложения силы (локальные). При растягивании тела или его частей повреждения, возникающие в результате перерастяже- ния тканей, всегда располагаются вдали от места воздействия травмирующей силы. Следствием указанных травматических воздействий является разнообразие повреждений мягких покровов, костей и внутренних органов. Вид и характер повреждений зависят от энергии и направления силы, массы, площади и особенностей поверхности соударяющего предмета, угла его соприкосновения и пр. В поврежденных тканях и органах могут отражаться контуры (полностью или частично) и детали контактирующей поверхности предмета, его частицы в виде наложений и включений, что имеет важное значение для групповой, видовой и индивидуальной идентификации орудия травмы.

Среди повреждений мягких тканей различают ссадины, кровоизлияния и раны. Механизм этих повреждений зависит от многих факторов, одним из которых является направление действия травмирующей силы. Последовательность изменений в мягких тканях при воздействии центростремительной силы: вначале ткань уплощается, затем сдавливается, раздавливается, растягивается и разрывается. При воздействии центробежной силы ткань смещается, уплощается, натягивается, растягивается, разрывается и отслаивается.

Ссадина - это нарушение целости кожи и слизистой оболочки, вызванное действием механического фактора (удар, трение). Ссадины бывают поверхностными и глубокими, малого и большого размера, разной формы - линейные, полулунные, круглые, овальные и др. Ссадина может отображать не только поверхность предмета, контактировавшего с кожей, но и направление скольжения его по кожному покрову.

Кровоизлияние происходит при ударе или сдавлении мягких тканей вследствие разрыва подлежащих кровеносных сосудов. Кровь изливается в окружающие ткани и пропитывает их, образуя на коже макроскопически заметный кровяной сверток (кровоподтек). Разрывы кровеносных сосудов чаще являются результатом травмы, но могут быть и проявлением какого- либо патологического процесса. Кровоизлияния бывают локальными и отдаленными, поверхностными, глубокими и очень глубокими, могут проявляться рано, поздно или очень поздно. По форме они достаточно разнообразны: круглые, овальные, прямоугольные и др. Нередко кровоизлияния на коже отображают форму и размеры повреждающего предмета (цепь, пряжка ремня и др.). По изменению цвета кровоизлияния можно ориентировочно судить о его давности.

Воздействие твердого тупого предмета часто приводит к образованию ран - повреждению мягких покровов, подкожной клетчатки и глубжележащих тканей и органов. Это чаще бывает при ударе или сдавлении, но может возникать и вследствие растяжения и даже трения. Раны могут образовываться в пределах зоны контакта поверхности предмета с кожей и по периметру зоны контакта с ним, могут не отображать форму и размеры контактирующей поверхности предмета и частично или полностью повторять его свойства. Раны бывают поверхностными (в пределах кожного покрова) и глубокими (проникающими в толщу кожи и подлежащие ткани), щелевидными, линейными, звездчатыми, прямоугольными и другой формы, а по характеру - ушибленными, рваными, ушиб- ленно-рваными, укушенными.

Переломы костей при воздействии твердых тупых предметов возникают вследствие их деформации - сдвига, изгиба, кручения, растяжения, сжатия или при каком-либо сочетании этих факторов. В подавляющем большинстве случаев они наблюдаются при травмах. Переломы бывают локальными, конструкционными или смешанными, полными и неполными (трещины), открытыми и закрытыми, одиночными и множественными. Они могут располагаться продольно, поперечно, диагонально, кольцевидно. Различают также дырчатые, вдавленные, дырчато-вдавленные террасовидные, линейные, оскольчатые и вколоченные переломы. Диагностика переломов осуществляется рентгенологическим методом или при секционном исследовании.

При воздействии твердых тупых предметов часто происходят повреждения головного мозга и внутренних органов грудной и брюшной полостей: кровоизлияния, надрывы, разрывы, размозжения, отрывы. Они могут быть различной формы и размера, изолированными и сочетанными, одиночными и множественными, закрытыми и открытыми, локальными и отдаленными. Локализация и характер повреждений внутренних органов обусловлены видом травматического воздействия, местом приложения и направлением травмирующей силы, площадью поверхности травмирующего предмета (рис. 1-136).

Ссадины предплечья. Мелкочешуйчатый спущенный эпидермис смещен в направлении движения травмируюшего предмета.

Ссадины плеча. Волнистое расположение спущенных частиц эпидермиса соответствует направлению движения травмирующего предмета.

Ссадины и кровоподтеки на коже лба от уда" ра велосипедной цепью.

Округлые и дугообразные ссадины в левой височной области от удара торцевой частью полого цилиндрического предмета, а - обший вид; б - то же крупным планом.

| J |

| |||

\ Сопоставление формы кровоподтеков на спине с формой примененного для удара предмета (скрученная проволока).

Рис. 11.

Рис. 11.

Продольные прерывистые ссадины на коже щеки, образовавшиеся от воздействия ногтями пальцев рук.

Рис. 21.

Рис. 21.

Кровоподтек неопределенной формы на задней поверхности бедра от удара твердым тупым предметом с неровной поверхностью.

Множественные кровоподтеки на коже бедер, образовавшиеся вследствие шипания пальцами с целью инсценировки покушения на изнасилование.

Ушибленная рана лучеобразной формы с выраженным кровоподтеком, нанесенная твер- дым тупым предметом с преобладаюшей плоской поверхностью, а - до окраски; б - после окраски.

Обширная скальпированная рана в лобно-теменной области. Верхний край раны отслоен кзади и влево на значительной площади, нижний - осаднен н скошен, а - вид справа; б - вид слева.

Обширная скальпированная рана в лобно-теменной области. Верхний край раны отслоен кзади и влево на значительной площади, нижний - осаднен н скошен, а - вид справа; б - вид слева.

Рис. 41.

Характерное взаиморасположение на коже спины ссадин от укусов человека.

Множественные рваные раны щелевидной формы на лице и шее от укусов собаки и воздействия ее когтей.

Множественные рваные раны щелевидной формы на лице и шее от укусов собаки и воздействия ее когтей.

Рис. 46.

Рис. 46.

Массивное кровоизлияние в кожно-мышечный лоскут и под апоневроз теменной области и обширный вдавленный перелом костей свода черепа.

Вдавленный перелом лобной кости от воздействия твердым предметом с ограниченной ребристой поверхностью. В центре перелома линейная трещина, окаймленная циркулярным переломом, от которого отходят две меридиальные линии, а - вид снаружи; б - вид со стороны внутренней костной пластинки.

Рис. 57.

Рис. 57.

Вдавленный перелом теменных костей в виде удлиненного овала от удара твердым предметом с ребристой поверхностью.

Вдавленный перелом теменной и затылочной костей от удара твердым предметом овальной формы с выступом на поверхности.

Вдавленный перелом теменной кости от воздействия твердым предметом с шаровидной поверхностью соударения.

Вдавленный перелом теменной кости овальной формы (а) от удара промежуточной частью палки в сравнении с экспериментальным повреждением, изображенным на ватмане (б).

Вдавленный перелом теменной кости овальной формы (а) от удара промежуточной частью палки в сравнении с экспериментальным повреждением, изображенным на ватмане (б).

Рис. 64.

Рис. 64.

Террасовидный и вдавленный перелом костей свода черепа от удара под углом предметом со сферической поверхностью.

Множественные переломы костей свода черепа с образованием радиальных, циркулярной и меридиальных линий при воздействии предметом с широкой поверхностью соударения

Множественные переломы костей свода черепа с образованием радиальных, циркулярной и меридиальных линий при воздействии предметом с широкой поверхностью соударения

Линейный перелом затылочной кости от воздействия твердым тупым предметом. Направление травмиру- ющей силы слева направо и сзади кпереди.

|

Линейный перелом затылочной кости справа от воз- действия травмирующей силы в направлении сзади кпереди и справа налево.

Множественные переломы костей основания черепа в передней и средних черепных ямках. Воздействие травмирующей силы - спереди назад и справа налево.

Множественные переломы костей основания черепа в задней и средних черепных ямках. Направление травмирующей силы - сзади кпереди и справа налево.

Множественные переломы костей основания черепа в задней и средних черепных ямках. Направление травмирующей силы - сзади кпереди и справа налево.

|

|

Кровоизлияние на внутренней поверхности свода черепа соответственно месторасположению перелома кости.

Множественные очаговые кровоизлияния над твердой мозговой оболочкой полушарий головного мозга при травме головы твердым тупым предметом.

Обширное эпидуральное кровоизлияние соответственно теменной, височной и затылочной долям головного мозга.

Обширное эпидуральное кровоизлияние соответственно теменной, височной и затылочной долям головного мозга.

Рис. 76.

Рис. 76.

Сдавление височной и затылочной долей головного мозга при эпидуральном кровоизлиянии.

Конструкционные компрессионные переломы тела CVI (а) и Cv (б) в переднем отделе от чрезмерного сгибания шеи (продольный раснил).

Конструкционные компрессионные переломы тела CVI (а) и Cv (б) в переднем отделе от чрезмерного сгибания шеи (продольный раснил).

Механизм образованна и особенности локального (а), конструк- ционных (б) и локально-конструкционных (в) переломов ребер при деформации изгиба вследствие удара предметами с ограни- ченной и широкой поверхностью.

Конструкционные неполные переломы ребер с продольным расщеплением по внутренней поверхности в области угла, возникшие в результате дефор- мации изгиба и кручения.

| б |

|

Повреждения, которые возникают вследствие сдавления или удара какой-либо, даже небольшой, площадью предмета, принято обозначать как ушибленные, т. е. возникшие от действия тупого твердого предмета. Такие повреждения в судебно-медицинской практике встречаются наиболее часто.

Несмотря на многообразие таких повреждений, в основе их лежит общий механизм, посредством которого нарушается анатомическая целостность тканей органа или его функция. Как при ударе, так и при сдавлении (компрессии) тупые предметы (более или менее резко) производят сдавливающее действие за счет своей поверхности. Обычно при этом ткани не разъединяются, а если это и происходит, то разделяются уже размятые мягкие ткани. Направление внешнего воздействия, свойства поверхности травмирующего предмета и величина кинетической энергии - факторы, во многом определяющие морфологические особенности повреждения. Среди многочисленных предметов, повреждения которыми рассматриваются как травмирование тупым твердым предметом, можно назвать части движущегося транспорта, различные предметы, имеющие плоскую или неровную поверхность (камень, палка), а также части тела человека: кулак, нога, голова и др. Действие повреждающего предмета под углом 90° к поверхности тела человека в зависимости от кинетической энергии и ударяющей площади может вызвать различные повреждения Чем больше ударяющая поверхность, тем меньше (при прочих равных условиях) выражена травматизации в месте удара. На первый план выступают явления сотрясения тела. Возникают разрывы паренхиматозных органов (печень, почка, селезенка). Возможны даже отрывы таких органов, как сердце, легкие, и их смещение, что наблюдается при транспортной травме или при падениях с большой высоты. С уменьшением площади повреждающего предмета (в месте удара.) повреждения увеличиваются, поскольку кинетическая энергия сосредоточивается на небольшой поверхности. В зависимости от свойств ударяющей части предмета возникают повреждения (кровоподтеки, раны, переломы) той или иной формы.

Кожные покровы

Тупые твердые предметы при воздействии под прямым углом к поверхности тела редко нарушают целость кожных покровов вследствие их значительной прочности и эластичности (прочность на разрыв равна 8,82-36,26 МПа), а подлежащие подкожная жировая клетчатка и мышцы в значительной мере амортизируют удар. Удар твердым тупым предметом с энергией 130-160 Дж вызывает разрывы мелких сосудов и образование кровоподтека в соответствии с контуром повреждающей поверхности. При ударе с энергией в пределах 150-200 Дж происходят локальные разрывы и размозжения мышечной ткани, а свыше 200 Дж - размятия подкожной жировой клетчатки и отслоения кожи.На тех участках тела, где близко к коже подлежат кости (свод черепа, передняя поверхность голени и др.), при ударе тупыми предметами возникают раны. Края такой раны имеют осаднения, на дне ее (при раздвигании) обнаруживают поперечно расположенные соединительнотканные перемычки. Относительно широкая ударяющая поверхность предмета формирует раны чаще звездчатой формы. Воздействие края тупого или тупогранного предмета вызывает образование ран, повторяющих контур контактной части грани этого предмета. Они (особенно в области волосистой части головы) могут, быть похожи на резаные или рубленые раны, но отличаются особенностями дна. Небольшая ударяющая поверхность предмета (молоток, обух топора) способствует возникновению ран с угловатыми краями (соответственно ребрам граней ударяющей поверхности). Диагностическим признаком раны, причиненной ударом тупого предмета, является наличие в ее стенках вывороченных (вывихнутых) луковиц волос, если рана нанесена острым предметом, то луковицы волос оказываются рассеченными.

Виды ушибленных ран

Тупой твердый предмет, действующий под углом менее 90° по отношению к поверхности тела, оказывает не только прямое давление, но и тангенциальное. Оно будет тем больше, чем меньше угол удара. На месте удара тупым предметом под углом 75- 30° формируются кровоподтек и осаднение. При уменьшении направления угла удара происходит только осаднение эпидермиса. Массивные тупые предметы, обладающие значительной кинетической энергией, если они действуют на тело под острым углом, способны расслаивать мягкие ткани. При этом образуются глубокие «карманы», наполненные излившейся кровью, а раны имеют рваную лоскутную форму, причем свободный край лоскута обращен в ту сторону, с которой осуществлялось воздействие тупого твердого предмета. При значительной энергии внешнего воздействия повреждаются не только мягкие ткани, но и кости скелета.

Длинные трубчатые кости

При действии тупых твердых предметов в поперечном направлении эти кости разрушаются с образованием осколков, но могут возникать и безоскольчатые переломы.

Механизмы переломов длинных трубчатых костей:

а - распределение силовых напряжений

в момент образования перелома;

б - образование безоскольчатого перелома;

в - образование оскольчатого перелома

Сопротивляемость длинных трубчатых костей по отношению к внешнему воздействию неодинакова и зависит от многих факторов (вида кости, направления удара, пола, возраста и т. д.). Так, например, для диафиза бедренной кости разрушающая энергия при ударе составляет 140-170 Дж, при кручении-150- 180 Дж, разрушающая нагрузка при изгибе - 3000-4000 Н.

Кость прочнее на сжатие, чем на растяжение, поэтому при изгибе кость будет разрушаться в точке наибольшего растяжения, т. е. на выпуклой стороне. Образовавшаяся трещина распространяется к вогнутой стороне, которая в большинстве случаев является местом внешнего воздействия. Таким образом, перелом формируется и распространяется в направлении, обратном направлению внешнего воздействия. В зоне сжатия кости трещина нередко раздваивается, формируя своеобразный треугольный (в профиль) осколок. В начальной части линия перелома по отношению к диафизу располагается в поперечном направлении. На боковых от места удара сторонах от края перелома отходят кортикальные трещины. В зоне сжатия кости поверхность излома всегда крупнозубчатая, в зоне растяжения - мелкозернистая.

Сходные по внешнему виду переломы, но разные по локализации возникают при неодинаковых механизмах травмы (Например, сгибание диафиза длинной трубчатой кости при поперечном давлении, сгибание при одном защемленном конце, сгибание при продольном воздействии). При этом требуется различное внешнее усилие (наименьшее - при сгибании кости с защемленным эпифизом, наибольшее - при продольном воздействии).

Довольно частым видом перелома длинных трубчатых костей является их деформация вследствие ротации тела вокруг фиксированной конечности или конечности относительно фиксированного тела. При кручении формируются винтообразные переломы.

Если (мысленно) восстановить перпендикуляр к винтообразному отрезку линии перелома, то можно определить, в каком направлении происходила ротация.

Условия возникновения диафизарных переломов

длинных трубчатых костей:

а - поперечный изгиб (удар тупым предметом

в поперечном направлении);

б - изгиб от продольного воздействия;

в - удар под острым углом;

г - изгиб при одном фиксированном эпифизе;

д - ротация

Переломы длинных трубчатых костей в одном и том же месте могут формироваться при разных условиях внешнего воздействия (например, переломы в области хирургической шейки плеча). Анализ особенностей поверхности излома помогает правильно ориентироваться в механизмах травмы.

Морфологические признаки диафизарных переломов длинных трубчатых костей при деформации изгиба

Воздействие значительной силы вдоль кости может вызвать вколоченные переломы (например, при падении с высоты на ноги). При большой эластичности костей (у детей) в этих условиях в метаэпифизарных отделах возникают кортикальные валикообразные вспучивания костного вещества без нарушения целости кости.

Повреждения отдельных плоских костей

Самым частым механизмом повреждения отдельных плоских костей является их разрушение от сгибания. При действии твердого тупого предмета механизм перелома плоской кости от сгибания сводится к сжатию одной компактной пластинки и растяжению другой (противолежащей), при этом разрушается пластинка, испытывающая усилия на разрыв. Образовавшаяся трещина распространяется через толщу кости к противоположной пластинке, разрушая губчатое вещество (в поперечном направлении). Вдоль поверхности кости трещина (перелом) распространяется соответственно сгибу. По краю перелома (на поверхности, которая испытывала сжатие во время сгибания) обнаруживается выкрашивание компактного вещества, что позволяет определить место и направление внешнего воздействия.

Механизм переломов плоских костей:

1 - перелом от изгиба при ударе продолговатым предметом;

2 - формирование дырчатого перелома;

3 - формирование террасовидного перелома;

4 - перелом вследствие разрыва;

5 - перелом от изгиба при сдавлении;

6 - формирование валикообразного вспучивания;

7 - формирование валикообразного смятия

Разрушение кости может происходить от растрескивания (распора) или даже вклинения самого повреждающего предмета. В этом случае разрушаются одномоментно обе пластинки и губчатое вещество, а распространение трещин по направлению совпадает с действием повреждающего предмета. При ударе тупым твердым предметом с относительно небольшой и четко ограниченной ударяющей поверхностью (молоток, обух топора и др.) плоская кость разрушается по типу «сдвига» (скол). Участок наружной пластинки плоской кости выбивается краями контактной площади повреждающего предмета, а внутренняя пластинка разрушается на несколько большей площади. Возникают так называемые вдавленные или дырчатые переломы. При этом наблюдается соответствие размеров дефекта кости форме и размерам ударяющей поверхности. Это важно в судебно-медицинском отношении, поскольку создается возможность установления повреждающего предмета путем сопоставления его с дефектом кости.

Дырчатый перелом костей свода черепа

Действие твердого тупого предмета на плоскую кость может быть выражено в виде давления в направлении, параллельном пластинкам кости. Подобное воздействие вызывает своеобразную деформацию, которая обычно представляется в двух вариантах. При действии сдавливающего усилия параллельно поверхности плоской кости и устранении возможности деформации ее от сгибания кость испытывает напряжение только в направлении действия силы. Возникающее своеобразное вспучивание наиболее возможно при значительной эластичности кости (обычно наблюдается в детском и подростковом возрасте). Компрессии подвергается и губчатое вещество, что усиливает вспучивание (сдвиг) компактных пластинок плоской кости.

Если плоская кость имеет некоторую выпуклость, например кости черепа, то при действии внешнего усилия параллельно ее поверхности она может сгибаться, и тогда возникает поперечно идущий перелом со всеми признаками деформации от изгиба.

Несмотря на общие закономерности разрушения кости при действии тупых предметов, в каждом конкретном случае возникает перелом, имеющий свои особенности, что в значительной мере зависит от индивидуальных свойств, формы и строения комплекса костей (череп, грудная клетка и таз). При воздействии твердым тупым предметом (удар или сдавление) на костные образования (комплексы) последние могут повреждаться как в точке приложения внешней силы (контактные переломы), так и на расстоянии (конструкционные переломы), зависящие прежде всего от формы (конструкции) этого комплекса.

Повреждения костей черепа

переломов плоских костей наибольшее значение приобретают повреждения костей черепа. Механическая травма черепа сопряжена в основном с непосредственным воздействием на его свод, который может выдерживать нагрузку от 1600 до 8000 Н. Чем ближе по своей конструкции свод черепа к полусфере, тем он при прочих равных условиях более устойчив к внешним воздействиям. Устойчивость основания к внешним нагрузкам значительно меньше, что полностью компенсируется амортизационной способностью кривизны позвоночника в шейном отделе. Череп является сложным комплексом плоских костей и при внешней нагрузке разрушается неодинаково в зависимости от его формы (брахицефалия, долихоцефалия), с одной стороны, и механизма внешнего воздействия - с другой.Первоначально трещины костей свода черепа возникают при воздействии тупым предметом с силой около 4000 Н. Имеют значение направление и скорость, при которых происходит соударение головы с тупым предметом (время соударения - 0,04- 0,07 с).

Так, при скорости соударения 4,4 м/с в направлении спереди (сила удара 4000-6000 Н) формируются трещины в передней черепной ямке. Увеличение скорости соударения (5,5 м/с, силы удара около 7500 Н) обусловливает продолжение перелома из передней в среднюю черепную ямку, а при скорости 5,8 м/с (сила удара свыше 10 000 Н) перелом распространяется через все черепные ямки.