Творчество - явление сложное, комплексно-обусловленное многими социальными педагогическими и психофизиологическими предпосылками.

Учить творчеству - это, прежде всего, учить творческому отношению к труду. Труд - самый главный источник формирования познавательной деятельности, без чего нет и творческой личности. Развитию творческих способностей содействует и стиль проведения уроков: творческий, доброжелательный микроклимат, обстановка уважения и сотрудничество учителя и учеников, внимание к каждому ребенку, поощрение даже малейшего успеха. На уроке дети должны получать не только знания и умения, но и общее развитие. Учитель должен создать условия для проявления творческих способностей учащихся, владеть тактикой, технологией, т.е. с конкретной программой творческих упражнений, которая включала бы активизацию основных компонентов творчества: эмоции, воображение, образного мышления. Для творческих уроков необходимо ощущение уверенности в том, что твои нестандартные находки будут замечены, приняты и правильно оценены. Многие учащиеся, показывая свои работы, смущаются. «У меня плохо получилось» - иногда такие оценки соответствуют действительности, истинному положению, но часто за ними скрывается иное содержание: ребенок уверен, что работа сделана хорошо, но он снижает свое впечатление от нее, надеясь, что учитель все равно заметит и удивится тому, как удачно выполнено задание.

Отношение учителя к результатам детского творчества - тема очень обширная. Нужно бережное отношение к тому, что создается детьми, отказаться от критики выбрать позицию принятия, ценностного отношения к творчеству учащихся. Когда отношения доверия и открытости между учителями и учеником закрепятся, можно и нужно сравнивать выполненное задание с поставленной творческой задачей.

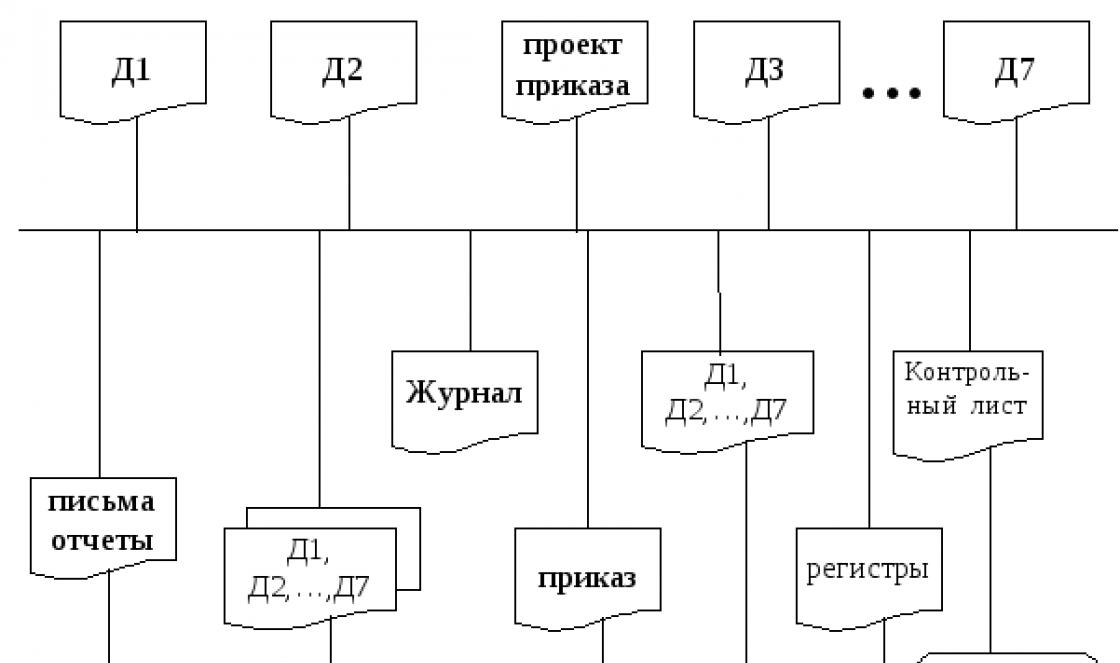

На первоначальном этапе работы я провела с детьми следующие диагностики:

- 1) “Воображение”, целью которой стало определение уровня воображения учащихся;

- 2) «Придумай игру» Цель данной методики - определение уровня развития фантазии ребенка;

- 3) «Творческий потенциал» на определения развития уровня творческого потенциала.

Для определения уровня развития воображения был проведен тест «Воображение», где детям предлагалось ответить на 12 вопросов (см. Приложение). После подсчета баллов делается вывод:

- 14-17 очков: у вас богатое воображение. Если вы сумеете применить его в жизни, то добьетесь больших творческих успехов - высокий уровень;

- 9-13 очков: среднее воображение. Такое воображение встречается у очень многих людей. От вас и только от вас зависит, сумеете ли вы развить его - средний уровень;

- 5-8 очков: вы реалист в полном смысле этого слова. В облаках не витаете. Однако немного фантазии еще никому не вредило. Поэтому задумайтесь о себе - низкий уровень.

Проверка показала результаты:

Для определения уровня развития фантазии учащихся я использовала методику «Придумай игру» (см. Приложение), где ребенок получает задание за 5 мин придумать какую-либо игру и подробно рассказать о ней, отвечая на следующие вопросы экспериментатора. В ответах ребенка должна оцениваться не речь, а содержание придуманной игры. В этой связи, спрашивая ребенка, необходимо помогать ему -- постоянно задавать наводящие вопросы, которые, однако, не должны подсказывать ответ.

Диаграмма 1. Воображение ребенка

- · высокий уровень - 15%;

- · средний уровень - 40%;

- · низкий уровень - 45%.

Придуманная ребенком игра по определенным критериям в сумме может получить от 0 до 10 баллов. И на основе общего числа полученных баллов делается вывод об уровне развития фантазии:

- 10 баллов - очень высокий уровень;

- 8-9 баллов - высокий уровень;

- 6-7 баллов - средний уровень;

- 4-5 баллов - низкий уровень;

- 0-3 балла - очень низкий уровень.

Проверка показала результаты:

Данные проведенной диагностики в процентном отношении показали:

- *очень высокий уровень - 10%;

- *высокий уровень - 15%;

- *средний уровень - 43%;

- *низкий уровень - 20%;

- *очень низкий - 12%.

Диаграмма 2. Фантазия учащихся

Чтобы оценить уровень творческого потенциала, умения принимать нестандартные решения, проведена диагностика «Творческий потенциал» (см. Приложение). Учащимся нужно выбрать один из предложенных вариантов поведения в данных ситуациях. Общая сумма набранных очков показала уровень творческого потенциала:

49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, который представляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы на деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые разнообразные формы творчества - высокий уровень.

От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. Вы обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, конечно, этого пожелаете - средний уровень.

23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть может, вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие веры в свои силы может привести вас к мысли, что вы вообще не способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом решите проблему - низкий уровень.

Проверка показала результаты:

Диаграмма 3. Творческий потенциал

Данные проведенной диагностики в процентном отношении показали:

- *высокий уровень - 22%;

- *средний уровень - 41%;

- *низкий уровень - 37%.

Данные проведенных диагностик показали, что развито слабо воображение учащихся, дети практически не умеют фантазировать или боятся этого, хотя, по моему мнению, заложенного творческого потенциала достаточно в каждом ребенке. Нужно только немного помочь им раскрыться.

Из этого я сделала вывод: необходимо свои уроки технологии выстроить так, чтобы каждый ребенок почувствовал себя гением, смог реализоваться как творческая личность.

Цель моей работы: Раскрытие творческого потенциала ребенка, развитие его творческих способностей путем вовлечения в творческую деятельность на уроках технологии.

- - подобрать комплекс упражнений и заданий для вовлечения детей в творческую деятельность;

- - разработать и апробировать конспекты уроков технологии, используя различные приемы и методы для развития творческих способностей учащихся;

- - использовать данные виды заданий на разных этапах урока;

- - способствовать повышению интереса к урокам технологии.

«Диагностика и развитие творческих способностей»

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………..3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ ………………………………………………….5

1.1 Определение воображения………………………………………….….5

1.2 Предрасположенность к творчеству…………………………………..6

1.3 Основные концепции исследования креативности……………………9

1.3.1. Общая характеристика исследований ……………………………..9

1.3.2 Концепция креативности как универсальной познавательной творческой способности………………………………………………………….12

1.3.3 Креативность с позиции своеобразия личностных особенностей креативов……………………………………………………………………………16

1.4. Проблемы развития креативности как личностной способности к творчеству. Понятие творческой компетенции………………………………….17

Выводы по 1 главе………………………………………………………….19

ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ ….………………………………………21

2.1.Анализ основных проблем развития креативности…………………21

2.2. Методики диагностики творческих способностей……………………30

2.3.Диагностика и программа развития творческих способностей подростков…………………………………………………………………...32

Выводы по 2 главе………………………………………………………….37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………38

ЛИТЕРАТУРА …………………………………………………………….38

ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………..40

ВВЕДЕНИЕ

Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей вовсе времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении творчества людей. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Все культурные ценности, накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей.

Творчество – одна из содержательных форм психической активностиподростков, которую можно рассматривать как универсальное средство развития индивидуальности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым условиям жизни, как необходимый резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций и активного творческого отношения к действительности. Именно творческая деятельность, по мнению Л.С. Выготского, делает человека существом, обращенным к будущему, созидающему его и видоизменяющим свое настоящее.

Актуальность исследования темы определяется реалиями времени, тем, что сейчас России нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить.

Цель исследования: Изучить методики диагностики творческих способностей. Выявить основные психологические условия развития творческих способностей подростков.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи :

Изучить теоретические основы развития творческих способностей.

2. Осуществить теоретический анализ проблемы диагностики творческого потенциала подростков в психологической литературе. Проанализировать представления об условиях их развития.

3. Осуществить анализ подходов к разработке программ развития креативности и творческого потенциала, исследовать и обобщить принципы их построения и систему реализуемых в них психологических условий.

Объект исследования: творческие способности подростков

Предмет исследования: развитие творческих способностей у подростка.

Методы исследования : аналитическое исследование и обобщение психолого-педагогической литературы, батарея тестов Е.Туник. особое внимание уделено следующим методикам: Шесть шляп Эдварда де Боно; ментальные карты(Тони Бьюзен); Мозговой штурм.

Гипотеза: Предполагается, что основной особенностью творческой личности является креативность.

Структура работы: Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Практическая значимость работы заключается в попытке использовать комплекс заданий по развитию творческих способностей подростков через понятие и изучение творческого мышления, которое благоприятно воздействует на формирование творческой личности.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ .

Определение воображения

Воображение– форма психического отражения, состоящего в создании образов на основе ранее сформированных представлений. Различают непроизвольное и произвольное, репродуктивное и творческое воображение.

Для исследования познавательной роли воображения необходимо выяснить его особенности. Сложность выявления специфики воображения обусловлена тем, что оно тесно переплетается со всеми видами познания. Это обстоятельство является причиной возникновения тенденции к отрицанию существования воображения как особой формы отражения. Чтобы решить эту проблему, необходимо выявить действительную природу воображения.

Обратимся к определениям, которые имеются в литературе. Л.С.Выготский отмечает, что «воображение не повторяет в тех же сочетаниях и в тех же формах отдельных впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений. Иначе говоря, привнесение нового в само течение наших впечатлений и изменение этих впечатлений так, что в результате этой деятельности возникает новый, раньше не существовавший образ, составляет, как известно, самую основу той деятельности, которую мы называем воображением».

«Воображение, - пишет С.Л.Рубинштейн, - связано с нашей способностью и необходимостью творить новое». «Воображение - это отлет от прошлого опыта, преобразование его. Воображение - это преобразование данного, осуществляемое в образной форме».

«Основной признак процесса воображения, - пишет Е.И.Игнатьев, - в той или иной конкретной практической деятельности заключается в преобразовании и переработке данных восприятия и другого материала прошлого опыта, в результате чего получается новое представление».

Подобное можно прочитать и в «Философской энциклопедии», где воображение определяется как психическая деятельность, заключающаяся в создании представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом непосредственно не воспринимавшихся человеком в действительности.

Как видно, существенным признаком воображения считается способность субъекта создавать новые образы. Но этого недостаточно, потому что нельзя тогда провести различия между воображением и мышлением. Логическая деятельность, мышление человека - специфическая форма создания познавательных образов посредством логического вывода, обобщения, абстракции, анализа, синтеза не может быть просто отождествлена с воображением. Создание новых знаний и понятий в сфере логического мышления может происходить и без участия воображения.

Многие исследователи отмечают, что воображение есть процесс создания новых образов, протекающий в наглядном плане. Эта тенденция относит воображение к формам чувственного отражения. Другая тенденция считает, что воображение создает не только новые чувственные образы, но и продуцирует новые мысли.Понимание воображения как процесса, противоположного мышлению, а мышления, протекающего по законам логики, как нетворческого - неправомерно. Одна из черт, характерных для воображения, состоит в том, что оно связано не только с мышлением, но и чувственными данными. Воображения нет без мышления, но оно не сводится и к логике, так как в нем (в воображении) всегда предполагается преобразование чувственного материала.

Таким образом, примем во внимание тот факт, что воображение есть и создание новых образов, и преобразование прошлого опыта, и то, что такое преобразование совершается при органическом единстве чувственного и рационального.

Предрасположенность к творчеству

Творчество – деятельность человека или коллектива людей по созданию новых оригинальных общественно значимых ценностей.

Творческое воображение – вид воображения, направленное на создание новых общественно значимых образов, составляющих основу творчества.Рассматривая процесс художественного творчества, психология не может обойти своим вниманием психологические его аспекты. В своё время о загадочности процесса творчества говорил Кант: «…Ньютон все свои шаги, которые он должен был сделать от первых начал геометрии до своих великих и глубоких открытий, мог представить совершенно наглядными не только себе самому, но и каждому другому и предназначить их для преемства; но никакой Гомер или Виланд не может показать, как появляются и соединяются в его голове полные фантазии и вместе с тем богатые мыслями идеи, потому что сам не знает этого и, следовательно, не может научить этому никого другого».

А.С. Пушкин писал: «Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера, и выводит его на свет, резцом и молотом, раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами? – Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным…»

Художественная гениальность естьформа умственной патологии. Ч. Ламброзо писал: « Какой бы жестокой и мучительной не выглядела теория, отождествляющая гениальность с неврозом, она не лишена серьёзных оснований…» .

Эту же мысль высказывает и А. Шопенгауэр: «Как известно, гениальность редко встречается в союзе с преобладающей разумностью; напротив, гениальные индивидуумы часто подвержены сильным аффектам и неразумным страстям». Однако, по справедливому суждению Н.В. Гоголя «искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства».

По мнению И.В. Гёте,гениальностьхудожника определяется силой восприятия мира и воздействием на человечество. Американский психолог Д. Гилфорд отмечает проявление в процессе творчества шести способностейхудожника: беглости мышления, аналогий и противопоставлений, экспрессивности, умения переключаться с одного класса объектов на другой, адаптационной гибкости или оригинальности, умения придавать художественной форме необходимые очертания.Художественная одарённостьпредполагает остроту внимания к жизни, умение выбирать объекты внимания, закреплять в памяти эти впечатления, извлекать их из памяти и включать в богатую систему ассоциаций и связей, диктуемых творческим воображением.Деятельностью в том или ином виде искусства, в тот или иной период жизни занимаются многие с большим или меньшим успехом. Человек художественно одарённый создаёт произведения, обладающие устойчивой значимостью для данного общества на значительный период его развития. Талант порождает художественные ценности, имеющие непреходящее национальное, а порой и общечеловеческое значение. Гениальный же мастер создаёт высшие общечеловеческие ценности, имеющие значимость на все времена.Существует множество научных подходов к проблеме исследования творческих способностей . Суммируя результаты многочисленных научных изысканий, творческий тип личности можно охарактеризовать следующими критериями: умением увидеть и распознать творческую проблему (внимательностью);

умением увидеть в проблеме как можно больше сторон и связей (разносторонностью мышления); умением отказаться от типичной точки зрения и принять другую (гибкостью мышления); стремлением отказаться от шаблона или группового мнения (оригинальностью мышления); способностью к множественной перегруппировке идей и связей (вариативностью мышления); способностью к анализу творческой проблемы как системы (конкретностью мышления); способностью к синтезу творческой проблемы как системы

(абстрактностью мышления); чувством организационной стройности и идейной целостности (чувством гармонии); восприимчивостью ко всему новому и необычному (открытостью восприятия); конструктивной активностью в неопределенных ситуациях толерантностью мышления.

1.3 Основные концепции исследования креативности

1.3.1. Общая характеристика исследований

Креати́вность(от англ. create - создавать, творить) - творческиеспособности уиндивида, характеризющиеся готовностью к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. Согласно американскому психологу Абрахаму Маслоу - это творческая направленность, врождённо свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием сложившейся системы воспитания, образования и социальной практики.

На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка - способность достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. В широком смысле - нетривиальное и остроумное решение проблемы.

Креативность с точки зрения психологии.

По мнению Элиса Пола Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения. Для оценки креативности используются различные тесты дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности деятельности. С целью содействия развитию творческого мышления могут использоваться учебные ситуации, которые характеризуются незавершенностью или открытостью для интеграции новых элементов, при этом учащихся поощряют к формулировке множества вопросов.

Экспертные и экспериментальные оценки способности человека к производству знаний показывают, что креативные способности человека не очень велики. Путем вовлечения всех работников в непрерывное совершенствование организации (метод Кайдзена) креативность организации резко возрастает.

Существуют психологические инструменты измерения творческого (креативного) мышления; самый известный в мировой психологической практике - Тест Пола Торренса. Этот тест позволяет оценить:вербальную креативность; образную креативность; отдельные креативные способности.

Критерии креативности:

беглость - количество идей, возникающих в единицу времени;

оригинальность - способность производить необычные идеи, отличающиеся от общепринятых;

гибкость. Как отмечает Ранко, важность этого параметра обуславливается двумя обстоятельствами: во-первых, данный параметр позволяет отличать индивидов, которые проявляют гибкость в процессе решения проблемы, от тех, кто проявляет ригидность в их решении, и во-вторых, позволяет отличать индивидов, которые оригинально решают проблемы, от тех, кто демонстрирует ложную оригинальность.

восприимчивость - чувствительность к необычным деталям, противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую;

метафоричность - готовность работать в совершенно необычном контексте, склонность к символическому, ассоциативному мышлению , умение увидеть в простом сложное, а в сложном - простое.

удовлетворенность - итог проявления креативности. При негативном результате теряется смысл и дальнейшее развитие чувства.

По Торренсу:

Беглость - способность продуцировать большое количество идей;

Гибкость - способность применять разнообразные стратегии при решении проблем;

Оригинальность - способность продуцировать необычные, нестандартные идеи;

Разработанность - способность детально разрабатывать возникшие идеи.

Сопротивление замыканию - это способность не следовать стереотипам и длительное время «оставаться открытым» для разнообразной поступающей информации при решении проблем.

Абстрактность названия - это понимание сути проблемы того, что действительно существенно. Процесс называния отражает способность к трансформации образной информации в словесную форму.

1.Креативность с научной точки зрения рассматривается как сложное, многоплановое, неоднородное явление, что выражается в многообразии теоретических и экспериментальных направлениях ее изучения. За период от первых попыток изучения творческих способностей до настоящего времени исследователями создана обширная детальная картина феноменологии креативности. С изучением креативности связаны такие умнейшие личности как 3игмунд Фрейд, К. Роджерс, Дж. Гилфорд, Э. Торренс, Р. Стернберг, Т. Амабайл, Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, A.M. Матюшкин, С. Л. Рубинштейн, А. Маслоу, Б. М. Теплов, В.Ф. Вишнякова, Р. Мэй, Ф. Баррон, Д. Харрингтон и другие (всех перечислить невозможно). Понятие креативности в данный момент нельзя назвать четко определенным и устоявшимся как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях.

2. Другое направление изучает креативность с позиции своеобразия личностных особенностей креативов. Многие экспериментальные исследования посвящены созданию «портрета творческой личности», выявлению присущих ей характеристик, определению личностных, мотивационных и социокультурных коррелятов креативности. Наиболее яркими представителями этого (второго) направления являются: Ф. Баррон, АМаслоу,Д.Б.Богоявленская.

Концепция креативности как универсальной познавательной творческой способности

Творческие компоненты интеллектуальных процессов всегда привлекали внимание многих ученых. Однако в большинстве исследований творчества фактически не учитывались индивидуальные различия в этих же творческих способностях, хотя и признавалось, что разные люди наделены этими способностями не в равной мере. Интерес к индивидуальным различиям в творческих способностях обозначился в связи с очевидными достижениям в области тестометрических исследований интеллекта, а также с не менее очевидными упущениями в этой области.

К началу 60-х годов ХХ века был уже накоплен масштабный опыт тестирования интеллекта, что в свою очередь поставило перед исследователями новые вопросы. В частности, выяснилось, что профессиональные и жизненные успехи вовсе не напрямую связаны с уровнем интеллекта, вычисляемым с помощью тестов IQ (Коэффициеентинтеллеекта (англ. IQ - intelligencequotient, читается «ай кью») - количественная оценка уровня интеллектачеловека: уровень интеллекта относительно уровня интеллекта среднестатистического человека такого же возраста. Определяется с помощью специальных тестов. Коэффициент интеллекта является попыткой оценки фактора общего интеллекта (g).). Опыт свидетельствовал, что люди с не оченьвысоким IQ оказываются способны на незаурядные достижения, а многие другие, чей IQ значительно выше, нередко от них отстают. Было высказано предположение, что здесь решающую роль играют какие-то иные качества ума, которые не охвачены традиционным тестированием. Поскольку сопоставление успешности решения проблемных ситуаций с традиционными тестами интеллекта в большинстве случаев показало отсутствие связи между ними, некоторые психологи пришли к выводу, что эффективность решения проблем зависит не от знаний и навыков, измеряемых интеллектуальными тестами, а от особой способности «использовать данную в задачах информацию разными способами и в быстром темпе». Такую способность назвали креативностью.

Гилфорд внёс незаменимый вклад в исследование креативности, он выделил 16 интеллектуальных способностей, характеризующих креативность. Среди них - беглость (количество идей, возникающих за некоторую единицу времени), гибкость (способность переключаться с одной идеи на другую) и оригинальность (способность продуцировать идеи, отличающиеся от общепринятых) мышления, а также любознательность (повышенная чувствительность к проблемам, не вызывающим интереса у других), иррелевантность (логическая независимость реакций от стимулов).

В 1967 году Гилфорд объединил эти факторы в общем понятии «дивергентное мышление», которое отражает познавательную сторону креативности: - «Под креативностью следует понимать способность отказываться от стереотипных способов мышления. Основой креативности является дивергентное мышление…» (дивергентное мышление - это тип мышления, идущего в различных направлениях). Так же как и Гилфорд рассматривает креативность Тэйлор - не как единый фактор, а как совокупность способностей, каждая из которых может быть представлена в той или иной степени.

Торренс определяет креативность как способность к обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, недостающих элементов, дисгармонии, осознание проблем, поиск решений, догадки, связанные с недостающим для решения, формирование гипотез, проверка и перепроверка этих гипотез, их модификация, а также сообщение результатов. Модель креативности Торренса включает три фактора: беглость, гибкость, оригинальность. В данном подходе критерием являются характеристики и процессы, активизирующие творческую продуктивность, а не качество результата.

Но вернёмся опять к истории. Гилфорд впервые предложил исследовать креативность с помощью обыкновенных тестов «карандаш-и-бумага». Одним из таких тестов был его «Тест Необычного Использования», а также «Тесты творческого мышления» Э. Торренса. Впервые стало возможным проведение исследований на обыкновенных людях, сравнивая их по стандартной «креативной» шкале. Однако был и негативный эффект. Ряд исследователей критиковали быстрые тесты « карандаш-и-бумага» как неадекватные способы измерения креативности. Некоторые же считали, что беглость, гибкость, оригинальность не улавливают сущности креативности, и что исследование творческих способностей обычных людей не может помочь понять природу исключительных примеров креативности.ПервоначальноГилфорд включал в структуру креативности помимо дивергентного мышления способность к преобразованиям, точность решения и прочие собственно интеллектуальные параметры. Тем самым постулировалась положительная связь между интеллектом и креативностью. Но в экспериментах выявилось, что высокоинтеллектуальные испытуемые могут не проявлять творческого поведения при решении тестов, но не бывает низкоинтеллектуальных креативов. Позже Е.П.Торренс сформулировал на основе фактического материала модель отношения креативности и интеллекта: при IQ до 120 баллов интеллект и креативность образуют единый фактор, при IQ свыше 120 баллов креативность становится не зависимым от интеллекта фактором.

В нашей стране в исследованиях, проведенных сотрудниками лаборатории способностей Института психологии РАН, была выявлена парадоксальная зависимость: высококреативные личности хуже решают задачи на репродуктивное мышление (к ним относятся практически все тесты интеллекта), чем все прочие испытуемые. Это, в частности, позволяет понять природу многих затруднений, которые испытывают творчески одаренные дети на школьной скамье. Поскольку, согласно данным этого исследования, креативность противоположна интеллекту как способности к универсальной адаптации (творчество антиадаптивно), то на практике возникает эффект неспособности креативов решать простые, шаблонные интеллектуальные задачи. Следовательно, креативность и общий интеллект являются способностями, определяющими процесс решения мыслительной задачи, но играющими разную роль на различных его этапах.

В другом подходе к концепции креативности как универсальной познавательной творческой способности Пономарева, креативность исследуется как процесс, в котором выделяются различные фазы, уровни и типы творческого мышления: 1 фаза - сознательная работа (подготовка интуитивного проблеска новой идеи); 2 фаза - бессознательная работа (инкубация направляющей идеи); 3 фаза - переход бессознательного в сознание (перевод идеи решения в сферу сознания); 4 фаза - сознательная работа (развитие идеи, ее окончательное оформление и проверка).

В качестве «ментальной единицы» измерения творческости мыслительного акта, «кванта» творчества Пономарев предлагает рассматривать разность уровней, доминирующих при постановке и решении задачи (задача всегда решается на более высоком уровне структуры психологического механизма, чем тот, на котором приобретаются средства к ее решению).

Медник также рассматривает креативность как процесс. Согласно этой концепции креативность является процессом переконструирования элементов в новые комбинации, согласно поставленной задаче, требованиям ситуации и некоторым специальным требованиям. Суть творчества по Меднику заключается в способности преодолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и в широте поля ассоциаций.

Креативность с позиции своеобразия личностных особенностей креативов

Многие исследования креативности «личностного» направления, а среди них следует выделить Баррона, изучают роль мотивации в творческом процессе, а также влияние различных факторов социальной среды на развитие креативности. Поскольку психологические исследования до сих пор не выявили наследуемости индивидуальных различий в креативности, в качестве детерминанты творческих способностей называют факторы внешней среды, которые могут оказать на их развитие как позитивное, так и негативное влияние. Баррон выделяет основные параметры социальной микросреды, способствующие формированию креативности: низкая обоснованность поведения; высокая степень неопределенности;наличие образца креативного поведения; создание условий для подражания творческому

поведению; предметно-информационная обогащенность;социальное подкрепление творческого поведения.

Другое направление, автором которого является Маслоу, способность к творчеству, рассматривает как установку на самореализацию личности. Главную роль в детерминации творческого поведения здесь играют мотивация, ценности, личностные черты. Творческий процесс связан с самоактуализацией, полной и свободной реализацией своих способностей и жизненных возможностей. По Маслоу свобода, спонтанность, самопринятие и другие черты позволяют личности наиболее полно реализовать свой потенциал.

Богоявленская определяет креативность как глубинное личностное свойство, которое выражается в оригинальной постановке проблемы, наполненной личностным смыслом. Изучение творчества как продуктивного и спонтанного явления осуществлялось с помощью метода, названного автором «Креативное поле». В этих исследованиях было установлено, «что процесс познания детерминирован принятой задачей только на первой стадии. Затем, в зависимости от того, рассматривает ли человек решение задачи как средств для осуществления внешних по отношению к познанию целей или оно само есть цель, определяется и судьба процесса. В первом случае он обрывается, как только решается задача. Во втором возникает феномен самодвижения деятельности. Богоявленская подчеркивают, что креативность является общей особенностью личности и влияет на творческую продуктивность независимо от сферы проявления личностной активности.

Отсутствие общей крупной теории при многообразии выявленных новых закономерностях и факторах указывает на трудность этой темы. Хотя исследования креативности активно ведутся вот уже несколько десятилетий, накопленные данные не столько проясняют, сколько запутывают понимание этого явления. До настоящего времени ученые не достигли согласия даже по поводу того, существует ли вообще креативность, или она является научным конструктом? Впрочем, те же сомнения высказываются и в адрес традиционного понятия «интеллект». Не приходится удивляться, что соотношение этих понятий вызывает еще больше споров. По мнению некоторых американских психологов, большинство полученных данных о соотношении креативности и интеллекта дают возможность для выделения креативности «как понятия того же уровня абстракции, что и интеллект, но более смутно и неопределенно измеряемого».

1.4. Проблемы развития креативности как личностной способности к творчеству . Понятие творческой компетенции

По мнению Е. Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения.Креативность - это творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к порождению принципиально новых необычных идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления, а так же способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем. Многим людям, обладающим творческой потребностью, не хватает творческой компетентности. Можно выделить три аспекта такой компетентности: во-первых, насколько человек готов к творчеству в условиях многомерности и альтернативности современной культуры; во-вторых, насколько он владеет специфическими «языками» разных видов творческой деятельности, так скажем, набором кодов, позволяющих ему дешифровать информацию из разных областей и перевести на «язык» своего творчества.По образному выражению одного психолога, творцы сегодня похожи на птиц, сидящих на удаленных ветках одного и того же дерева человеческой культуры, они далеки от земли и едва слышат и понимают друг друга. Третий аспект творческой компетентности представляет собой степень овладения личностью системой «технических» навыков и умений (например, технологией живописного ремесла, особенностью работы с фотографией), от которой зависит способность осуществить задуманные и «придуманные» идеи.

Разные виды творчества предъявляют разные требования к уровню творческой компетентности. Невозможность реализовать творческий потенциал из-за недостаточной творческой компетентности породило массовое любительское творчество, то есть «творчество на досуге», хобби. Эти формы творчества доступны практически всем и каждому, людям, утомленным монотонной или сверхсложной профессиональной деятельностью.

«Творческая компетентность» - это всего лишь условие проявления креативной способности. К таким же условиям относятся наличие общих интеллектуальных и специальных способностей, превышающих средний уровень, а также увлеченность выполняемой задачей, ну и конечно, жизненные определённые факторы, именуемые обстоятельствами, которыми так любят прикрываться нереализовавшие себя личности.Творчество в современном мире все больше и больше начинает рассматриваться уже не как процесс и даже не как деятельность, но как характеристика личности, образ или стиль жизни, способ отношений с миром. Судьба творчества в индивидуальном развитии определяется взаимодействием, диалогом личности с культурой. Г. Олпорт ещё в своей первой фундаментальной книге «Личность» писал: - «У каждого художника есть свой стиль, как и у каждого композитора, пианиста, скульптора, танцора, поэта, драматурга, артиста, оратора, фотографа, акробата, домохозяйки и механика. Лишь по одному стилю мы можем узнать сонаты Шопена, картины Ван Гога и пироги тети Салли. Стиль проявляется всегда, когда задействовано хорошо интегрированное и зрелое поведение личности».Другими словами, творчество как выражение своей индивидуальности в ограниченных сферах практики не обязательно означает писать картины, оно может выражаться и в таких бытовых и обыденных, на первый взгляд, делах как приготовление ужина, ремонт автомобиля и даже мытья полов.

Выводы по главе 1

О проблеме формирования и развития творческого потенциала подростков много говорят и пишут. Различные подходы к исследованию проблемы творческих способностей, их психологической сущности, показывают существование различных позиций, мнений, их неоднородность и проблемный характер.Таким образом, изучение проблемы творчества в настоящее время приобретает комплексный характер и представляет собой важную область исследований.По утверждению Л.С. Выготского, творчество – норма подросткового развития. Проявления фантазии у ребенка более ярки и неожиданны, чем у взрослого, за счет того, что ребенок больше доверяет продуктам своего воображения и меньше их контролирует.

Любой школьный предмет требуют эффективной работы этой психической функции.

ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА и развитие творческих способностей подростков

2.1. Анализ основных проблем развития креативности

Наша жизнь связана с множеством правил и законов. Часть из них выполняется автоматически и рефлекторно. Шаблонность действий, скука от повторяемости и похожести бытия вступают в противоречие с данной человеку способностью быть «творцом». Человек стремится разрешить любое противоречие. В автоматизме действий и обыденностью жизни это противоречие разрешается путем подавления способности к творчеству, то есть подавления креативности (вот одна из самых главных проблем развития креативности). Поэтому чтобы развить креативность, прежде всего, необходимо научиться видеть вещи в новом ракурсе, то есть, например, искать необычные способы применения обычных вещей. При этом способность к творчеству расцветает и это дает сильный толчок для дальнейшего развития креативности. Не нужно запирать себя за общественные стереотипы. А чтобы креативность развивалась достаточно применять игровой момент: играйте, выдумывайте, фантазируйте, переносите выдумки (конечно позитивные) в реальность.

Задатки творческих способностей присущи любому человеку, любому нормальному ребенку. Нужно суметь раскрыть их и развить. Проявление творческих способностей варьируют от крупных и ярких талантов до скромных и малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова для всех. Разница лишь в конкретном материале творчества, масштабах достижений и их общественной значимости.

При традиционных формах обучения, подросток, приобретая и усваивая некоторую информацию, становится способен воспроизвести указанные ему способы решения задач, доказательства теорем и т.п. Однако он не принимает участия в творческом поиске путей решения поставленной проблемы и, следовательно, не приобретает и опыта такого поиска. Чем больше отличается от знакомой подлежащая решению проблема, тем труднее для обучающегося сам процесс поиска, если он не имеет специфического опыта. Поэтому нередки случаи, когда выпускник средней школы, успешно овладевший материалом школьной программы, не справляется с конкурсными экзаменационными задачами, поскольку они требуют нестандартного подхода к их решению.

Креативные способности во многом зависят и формируются в деятельности самих обучающихся, об этом никогда не стоит забывать педагогам. Никакой рассказ о роли гипотезы не сможет заменить в развитии способностей человека путь к исследованию, пусть даже маленькой, но самостоятельно выдвинутой гипотезы. Для решения ряда проблем приходится отбрасывать все традиционные пути и рассмотреть их под совершенно новым, неожиданным углом зрения. Однако знание этого не обеспечивает нахождение нового угла зрения в процессе конкретного исследования. Только практический опыт исследования развивает данную способность. Чтобы передать творческий опыт, необходимо конструировать специальные ситуации, требующие творческого решения и создающие для него условия. Подростки в подавляющем большинстве не создают новых ценностей для общества. Они воспроизводят ценности уже обществу известные и только в отдельных случаях, на определенном уровне своего развития и в зависимости от организующей деятельности старших, могут создавать новые ценности и для общества. Поэтому применительно к процессу обучения творчество следует определить как форму деятельности человека, направленную на создание качественно новых для него ценностей, т.е. важных для формирования личности как общественного субъекта.

Ещё одной проблемой для развития креативности является то, что само по себе решение задач для большинства людей не является приоритетным в их жизни. Возможно потому, что значительную часть нашей жизни мы отдыхаем на диване, в ночном клубе и т.д., вместо того, чтобы упорно размышлять о какой-нибудь проблеме, требующей творческого решения. Творческая личность может почувствовать порыв возбуждения, когда все кусочки и крупицы идеи вдруг встают на место. Все относящиеся к делу идеи согласуются друг с другом, а несущественные мысли игнорируются. Примеров просветления в истории творческих прорывов множество: открытие строения молекулы ДНК, изобретение телефона, завершение симфонии, неожиданный даже для режиссёра конец фильма и многое другое. Все это примеры того, как в момент просветления в разум приходит творческое решение старой назойливой задачи.

Именно оттого, что человек не использует даже четверти своих возможностей, можно говорить о существовании такого явления как творческая закостенелость или о людях без каких-либо способностей, хотя в действительности такого быть не может.

Развитие креативности имеет свои особенности в каждом возрастном периоде, причем различные факторы, влияющие на ее динамику, в том или ином периоде, могут приобретать первостепенное значение. Основными проблемами развития креативности как личностной способности к творчеству являются: обыденность жизни человека, закостенелость общественных стереотипов, подавление творческой потребности; типичность системы обучения, основанной на рассказах, а не на предоставлении ученикам возможности получать знания через собственный опыт; не приоритетность нахождения решения задач, или назовём это не желанием человека работать в силу своих возможностей.Отрочество считается «трудным» возрастом, кризисом личностного развития подростка. С 12 до 15 лет ведущим видом деятельности подростка является интимно-личностное общение. Подросток начинает серьезнее воспринимать себя и свои возможности; пытается занять свою нишу в обществе сверстников, часто игнорируя мнения родителей и учителей. В структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного, неподвижного. Личностная нестабильность порождает противоречивые желания и поступки. Стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всего того, что привычно. Отчуждение, внешне выражающееся в негативизме, является началом поиска подростком собственной уникальной сущности. Именно в этом возрасте происходит нацеленность подростка на поиск новых продуктивных форм общения с теми, кого он любит и уважает, и на открытие самого себя. Человек всегда осознанно или неосознанно стремится созидать. В каждом из нас заложен огромный творческий потенциал и безграничные возможности для его реализации. Создавая что-то новое, меняя окружающий мир, человек непрерывно растёт и меняется сам. Поэтому поиск новых идей и оригинальных решений - это одно из проявлений непрерывного поиска себя, самопознания и личностного роста.

Творческое мышление - ключ к успеху практически во всех областях жизни. Умение мыслить нестандартно отрывает широкие возможности для самореализации. Так с чего же начать?Некоторые считают, что творческие способности - это лишь умение рисовать, сочинять стихи или музыку. Это представление в корне неверно, потому что от степени развития творческих способностей во многом зависит наше восприятие мира и то, как мы себя в нем ощущаем. Чем менее развиты в человеке эти способности, тем более он склонен к самоедству, постоянному недовольству собой и окружающими. Он сам подсознательно создает в себе барьеры к достижению поставленных задач, боится мыслить более масштабно и реализовывать смелые идеи.

Так в чём же заключается работа по развитию творческих способностей? По мнению многих психологов и нейрофизиологов, одним из главных препятствий для раскрытия творческого потенциала человека является стресс. Если нервная система человека находится в постоянном напряжении, то творческие импульсы просто не могут "пробиться" через поток наших забот и переживаний. Поэтому, прежде чем взяться за усиленную работу по развитию творческих способностей нужно расслабиться. Это, кстати, справедливо и для развития интуиции, и для других навыков. Таким образом, вы сможете отойти от привычных мыслительных стереотипов и освободить место для новых идей и возможностей. Кроме того, вы сможете получить доступ к внутреннимресурсам - состояниям покоя, вдохновения и лёгкости.

Для творчества необходима определённая дистанция (отстранённость от проблемы). Об этом писал ещё Г.Уоллес в 1926 году. Он выделил четыре стадии творческого мышления:

Подготовка - формулирование задачи; попытки её решения.

Инкубация - временное отвлечение от задачи.

Озарение - появление интуитивного решения.

Проверка - испытание и/или реализация решения.

Один из ключей к раскрытию творческих способностей является регулярная практика медитации.

Чем ещё можно помочь раскрыться вашему безграничному творческому потенциалу? Не менее важной является работа с ограничивающими убеждениями. Оригинальные идеи не спешат приходить в голову, где крутятся мысли вроде: "Я сама посредственность", "Куда уж мне…", "А что подумают другие?"и т.д. Поэтому необходимо работать над образом своего мышления. В этом могут помочь аффирмации (поймали ограничивающее убеждение - тут же говорите себе взамен что-то позитивное), психотерапия (можно поработать с причинами тех барьеров, которые мы себе выставляем), коучинг (формируем стратегию мышления победителя) и т.д.

Ещё одной немаловажной деталью в развитии творческих способностей является готовность принять новую идею в любое время дня и ночи. Для этого всегда нужно иметь под рукой бумагу и карандаш (новые мысли могут посетить вас в самых неожиданных местах!).

Тренинги креативности

"Запустить" творческое мышление можно и на специальных тренингах. Там можно обучиться специальным приёмам генерирования творческих идей, способам быстро получать доступ к творческим ресурсам, поработать с блоками и ограничениями. Не смотря на то, что специалисты работают в разных подходах и применяют разные техники, перечислим наиболее часто встречающиеся подходы и методики

- Мозговой штурм . Автором данного метода является Алекс Осборн. Основной принцип метода в том, чтобы развести во времени генерацию идеи и ее критику. Каждый участник выдвигает любые, самые безумные идеи, другие пытаются их развивать, а анализ полученных решений проводится позже. Мозговой штурм может также проводиться в письменном виде (брейнрайтинг), когда идеи записываются на листке бумаги, который участники передают друг другу, внося новые возникшие соображения.

- Ментальные карты (Тони Бьюзен). По мнению автора, креативность тесно связана с памятью, а значит, укрепление памяти позволяет развивать творческие способности. В центр листа помещается ключевое понятие, а все ассоциации, достойные запоминания, записывать на ветвях, исходящих от центра. Можно также сопровождать записи различными рисунками, вырезками из журналов, символами. В процессе создания ментальной карты может прийти неожиданное решение поставленного вопроса.

- Шесть шляп Эдварда де Боно . Методика позволяет упорядочить творческий процесс с помощью мысленного надевания одной из шести цветных шляп. Так, в белой человек беспристрастно анализирует цифры и факты, затем надевает чёрную и во всем ищет негатив. После этого наступает очередь желтой шляпы - поиска позитивных сторон проблемы. Надев зелёную, человек генерирует новые идеи, а в красной может позволить себе эмоциональные реакции. Наконец, в синей подводятся итоги.

- Морфологический анализ . Автор - Фриц Цвикки. Предлагается разложить объект или идею на компоненты, выбрать из них несколько существенных характеристик, затем изменить их и попытаться соединить снова. В итоге получается нечто принципиально новое

- Синектика . Основной источник креативности, по мнению Уильям Гордона, - в поиске аналогий. Необходимо выбрать объект и нарисовать таблицу для его аналогий. В первый столбец записывают все прямые аналогии, во второй - непрямые (например, отрицание признаков первого столбца). Затем нужно сопоставить цель, объект и непрямые аналогии.

Предложенные методики помогают систематизировать творческий процесс, выводя его из ряда неконтролируемых, интуитивных, почти мистических явлений в разряд понятных алгоритмов действий.

Развивая творческие способности у себя, каждый человек сможет:

лучше узнать и понять себя; найти новые решения для стандартных проблем; взглянуть на мир по-новому; повысить собственную эффективностьи многое другое.

Каждый человек обладает безграничным творческим потенциалом!Ребенок с творческими способностями активный, пытливый. Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие этого не видят, он способен принимать свои, ни от кого не зависящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту и он способен создать нечто новое, оригинальное. Творческое начало в человеке это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству. Вот это творческое начало в человеке воспитывает искусство, и в этом его ничем заменить нельзя.

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в подростковом возрасте в развитии личности просматриваются некоторые особенности детей данного возраста, которые влияют на развитие творческих способной.В подростковом возрасте продолжает развиваться теоретическое рефлексивное мышление. Подросток уже умеет оперировать гипотезами при решении творческих задач. Сталкиваясь с новой задачей, он старается отыскать разные подходы в её решении. Именно это как доминанту развития психики в интеллектуальной сфере выделяет доктор психологических наук, профессор И.Ю. Кулагина в своей работе «Возрастная психология». Свидетельствует о высоких возможностях развития таких творческих способностей, которые определяются гибкостью мышления и зоркостью в поисках проблем. Подросток находит способы применения абстрактных правил для решения целых классов задач. Это свидетельствует о высоком потенциале развития способности к переносу опыта. Овладение подростком в процессе обучения такими мыслительными операциями как классификация, аналогия, обобщение способствует эффективному развитию способности к сближению понятий, определяющейся легкостью анализирования и отдаленностью анализируемых понятий, высокое качество этих показателей определяется особенностями теоретического рефлексивного мышления, которые позволяют подросткам анализировать абстрактные идеи. Для этого возраста характерен интерес к абстрактным философским, религиозным, политическим и прочим проблемам. Как утверждает И.Ю. Кулагина, рассматривая особенности подросткового возраста, в связи с повышением интеллектуального развития подростка ускоряется и развитие воображения. Сближаясь с теоретическим мышлением, воображение дает импульс к развитию творчества подростков. Воображение подростка, как выделяет И.Ю. Кулагина, «конечно, менее продуктивно, чем воображение взрослого человека, но оно богаче фантазии ребенка». При этом Кулагина И.Ю. отмечает существование двух линий развития воображения в подростковом возрасте. Первая линия характеризуется стремлением подростками к достижению объективного творческого результата. Она присуща далеко не всем подросткам, но все они используют возможности своего творческого воображения, получая удовлетворение от самого процесса фантазирования.

1. Потребность в творчестве возникает в том случае, когда оно нежелательно или невозможно из-за внешних обстоятельств, т.е. сознание в этой ситуации провоцирует активность бессознательного. Таким образом, сознание в творчестве пассивно и лишь воспринимает творческий продукт, а бессознательное активно порождает творческий продукт. Отсюда творческий акт является слиянием логического (анализ-синтез в процессе воображения) и интуитивного (инсайт) уровней мышления.

2. Психическая жизнь личности – это процесс смены двух форм внутренней и внешней активности: творчества и деятельности. При этом деятельность целесообразна, произвольна, рациональна, сознательно регулируема, побуждается определенной мотивацией и функционирует по типу отрицательной обратной связи: достижение результата завершает этап деятельности. Творчество же спонтанно, непроизвольно, иррационально, не поддается регуляции со стороны сознания, оно мотивируется отчуждением человека от мира и функционирует по принципу положительной обратной связи: получение творческого продукта только подстегивает процесс, делая его бесконечным. Отсюда деятельность – это жизнь сознания, механизм которого сводится к взаимодействию активного сознания с пассивным бессознательным, тогда как творчество есть жизнь доминирующего бессознательного при взаимодействии с пассивным сознанием .

3. Для проявления творческих способностей необходима своеобразная обстановка – креативная среда, характеризуемая следующими признаками : оптимальной мотивацией, предполагающей средний уровень мотивации достижения (закон Йоркса – Додсона: максимальная продуктивность деятельности возможна лишь при поддержании мотивации достижения на среднем уровне), а также отсутствие соревновательной мотивации и мотивации социального одобрения; непринужденной обстановкой, характеризуемой отсутствием угрозы и принуждения, принятием и стимулированием любых идей, свободой действий и отсутствием критики.

В процессе создания творческого продукта выделяется ряд обязательных стадий: появление нестандартной проблемы и возникновение противоречия между необходимостью и невозможностью ее решения;зарождение и оптимизация мотивации к решению задачи; созревание идеи в процессе рационального отбора и накопления суммы знаний о проблеме; логический «тупик», сопровождаемый обязательной фрустрацией эмоционально-волевой сферы личности; озарение (интуитивное прозрение,); экспериментальная проверка идеи.

2.2. Методики диагностики творческих способностей

Почти столь же ожесточенной, как и спор о природе творческих способностей, является дискуссия о подходах к диагностике креативности.Выделив общие взгляды нескольких научных школ по данной проблеме, можно констатировать основные принципы диагностики творческих способностей. Творческие способности относятся к дивергентному мышлению, т.е. типу мышления, идущему в различных направлениях от проблемы, отталкиваясь от ее содержания, тогда как типичное для нас – конвергентное мышление – направлено на поиск из множества решений единственно верного. Многочисленные тесты измерения интеллекта (IQ), выявляющие скорость и точность нахождения верного решения из множества возможных, не годятся для измерения креативности.

В процессе диагностики креативность подразделяют на вербальную (словесное творческое мышление) и невербальную (изобразительное творческое мышление). Такое разделение стало оправданным после выявления связи указанных видов креативности с соответствующими факторами интеллекта: образным и вербальным. Люди, используя в повседневности в основном конвергентное мышление, привыкают употреблять слова и образы в определенной ассоциативной связи с другими словами, причем стереотипы и шаблоны в каждой культуре (социальной группе) свои и должны определяться специально для каждой выборки испытуемых. Отсюда креативный мыслительный процесс, по сути, является формированием новых смысловых ассоциаций, величина отдаленности которых от стереотипа может служить измерением креативности личности.

Использование различных методик диагностики творческих способностей позволило выявить общие принципы оценки креативности: индекс продуктивности как отношение числа ответов к количеству заданий; индекс оригинальности как сумма индексов оригинальности (т.е. обратных величин по отношению к частоте встречаемости ответа в выборке) отдельных ответов, отнесенная к общему числу ответов; индекс уникальности как отношение количества уникальных (не встречающихся в выборке) ответов к общему их количеству.

Для повышения качества тестирования креативности необходимо соблюдение таких основных параметров креативной среды, как:отсутствие ограничения по времени;минимизация мотивации достижения;отсутствие соревновательной мотивации и критики действий;отсутствие в тестовой инструкции жесткой установки на творчество.

Следовательно, условия креативной среды создают возможности проявления креативности, при этом высокие показатели тестирования значимо выявляют креативных личностей.В то же время низкие результаты тестирования не свидетельствуют об отсутствии креативности у испытуемого, так как творческие проявления спонтанны и неподвластны произвольной регуляции.

Таким образом, методики диагностики творческих способностей предназначены, в первую очередь, для фактического определения креативных личностей в конкретной выборке на момент тестирования.

В настоящее время для оценки уровня креативности в нашей стране наиболее широко применяются тесты творческого мышления Торренса, батарея креативных тестов, созданная на основе тестов Гилфорда и Торренса и адаптированный вариант опросника креативности Джонсона, направленный на оценку и самооценку характеристик творческой личности.

Тест дивиргентного мышления Гилфорда предназначен, в основном, для взрослой популяции, тесты творческого мышления Торренса являются весьма трудоемкими при проведении и обработке данных. Поэтому возникла необходимость в разработке креативных тестов, рассчитанных на широкий возрастной диапазон подростков, являющихся тестом надежным, валидным, с национальными нормами, а также не требующим больших затрат времени и сил при тестировании и обработке данных.Всем вышеприведенным требованиям удовлетворяет набор креативных тестов Вильямса. Адаптированный Е. Туник вариант предназначен для подростков от 9 до 17 лет. Он состоит из 3 частей.

Первая часть – это тест дивиргентного мышления. Данный тест по форме проведения является образным. Требует 20–25 мин. на проведение. Способ проведения – групповой (тест направлен на измерение когнитивной составляющей, связанной с креативностью).

Вторая часть – опросник личностных, творческих характеристик. Опросник состоит из 50 утверждений, задания опросника – задания закрытого типа с множеством вариантов ответов. Опросник направлен на сомооценку качеств личности, которые тесно связаны с креативностью.

Третья часть – это оценочная шкала Вильямса для учителей и родителей, направленная на выяснение экспертного мнения о креативных проявлениях данного ребенка. Это позволяет проводить сравнительный анализ результатов всех трех частей наборов тестов.

2.3. Диагностика и программаразвития творческих способностей подростков

Основными методами исследования творческих способностей являются: метод психометрического тестирования, метод корреляционного анализа.

Метод психометрического тестирования – стандартизированные методики психодиагностики, позволяющие получить сопоставляемые количественные и качественные показатели степени выраженности изучаемых свойств. В исследовании используются следующие методики

1. Диагностика невербальной креативности (методика Е. Торренса, адаптирована А.Н. Ворониным, 1994)

Условия проведения.

Тест может проводиться в индивидуальном или групповом варианте. Для создания благоприятных условий тестирования руководителю необходимо минимизировать мотивацию достижения и сориентировать тестируемых на свободное проявление своих скрытых способностей. При этом лучше избегать открытого обсуждения предметной направленности методики, т.е. не нужно сообщать о том, что тестируются именно творческие способности (особенно творческое мышление). Тест можно представить как методику на «оригинальность», возможность выразить себя в образном стиле и т.д. Время тестирования по возможности не ограничивают, ориентировочно отводя на каждую картинку по 1 – 2 мин. При этом необходимо подбадривать тестируемых, если они долго обдумывают или медлят.

Предлагаемый вариант теста представляет собой набор картинок с некоторым набором элементов (линий), используя которые, испытуемым необходимо дорисовать картинку до некоторого осмысленного изображения. В данном варианте теста используется 6 картинок, которые не дублируют по своим исходным элементам друг друга и дают наиболее надежные результаты.

В тесте используются следующие показатели креативности:

Оригинальность (Ор), выявляющая степень непохожести созданного испытуемым изображения на изображения других испытуемых (статистическая редкость ответа). При этом следует помнить, что двух идентичных изображений не бывает, соответственно, говорить следует о статистической редкости типа (или класса) рисунков. В прилагаемом ниже атласе приведены различные типы рисунков и их условные названия, предложенные автором адаптации данного теста, отражающие общую существенную характеристику изображения. Следует учесть, что условные названия рисунков, как правило, не совпадают с названиями рисунков, данными самими испытуемыми. Поскольку тест используется для диагностики невербальной креативности, названия картинок, предложенные испытуемыми, из последующего анализа исключаются и используются только в качестве вспомогательного средства для понимания сути рисунка. Уникальность, определяемая как сумма выполненных заданий, не имеющих аналогов в выборке (атласе рисунков).

2. Диагностика вербальной креативности (методика С. Медника, адаптирована А.Н. Ворониным, 1994 )

Методика направлена на выявление и оценку существующего у испытуемых, но часто скрытого или блокируемого вербального креативного потенциала. Методика проводится как в индивидуальном, так и в групповом варианте. Время на выполнение заданий не ограничивается, но поощряются временные затраты на каждую тройку слов не более 2–3 мин.

Инструкция к тесту

Вам предлагаются тройки слов, к которым необходимо подобрать еще одно слово так, чтобы оно сочеталось с каждым из трех предложенных слов. Например, для тройки слов «громкая – правда – медленно» ответом может служить слово «говорить» (громко говорить, говорить правду, медленно говорить). Вы можете изменять слова грамматически и использовать предлоги, не изменяя при этом стимульные слова как части речи.Постарайтесь, чтобы ваши ответы были как можно оригинальнее и ярче, попробуйте преодолеть стереотипы и придумать нечто новое. Постарайтесь придумать максимальное количество ответов на каждую тройку слов.

Развитие творческих способностей необходимо начинать с анкетирования(выявление уровня творческих способностей подростков).

Затем составление программы; после занятий снова анкетирование(каких успехов достигли); сделать вывод.

Существует много программ развития творческих способностей. Одним из них является внеклассная работа. Внеклассная работа представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на подростка.

Во-первых, разнообразная внеучебная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке.

Во-вторых, включение в различные виды внеклассной работы обогащает личный опыт подростка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, он приобретает необходимые практические умения и навыки.

В-третьих, разнообразная внеклассная работа способствует у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности.

В-четвёртых, в различных формах внеклассной работы дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т. е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека.

Таким образом, внеклассная работа является самостоятельной сферой воспитательной работы учителя, осуществляемой во взаимосвязи с воспитательной работой на уроке.

Формы внеклассной работы - это не условия, в которых реализуется её содержание. Форм внеклассной работы огромнейшее количество. Это многообразие создаёт сложности в их классификации, поэтому единой классификации нет. Предложены классификации по объекту воздействия (индивидуальные, групповые, массовые формы) и по направлениям, задачам воспитания (эстетическое, физическое, нравственное, умственное, трудовое, экологическое, экономическое).

во-первых, преобладанием эмоционального аспекта над информативным (для эффективного воспитательного воздействия требуется обращение к чувствам ребёнка, его переживаниям а не к разуму, вернее, к разуму через эмоции);

во-вторых, в содержание внеклассной работы определяющее значение имеет практическая сторона знаний, т.е. содержание внеклассной работы направленно на совершенствование разнообразных умений и навыков. Во внеклассной работе совершенствуются учебные навыки (занимательная азбука, весёлая математика и т.д.) отрабатываются умения самостоятельной работы при поиске информации, организации различных внеклассных дел (вечер сказок, викторина «мой любимый город») коммуникативные умения сотрудничать (коллективный труд, КВН, спортивные сюжетно-ролевые подходы, игры).

Познавательная деятельность детей во внеклассной работе предназначена для формирования у них познавательного интереса положительной мотивации в обучении совершенствования учебных навыков. Она является продолжением учебной деятельности с использованием иных форм.

Досуговая (развлекательная) деятельность необходима для организации полноценного отдыха детей, создания положительных эмоций, теплой дружеской атмосферы в коллективе, снятия нервного напряжения.

Оздоровительно-спортивная деятельность детей во внеклассной работе необходима для их полноценного развития.

Трудовая деятельность - отражает содержание различных видов труда; бытовую, ручную, общественную, полезную, обслуживающего.

Творческая деятельность - предполагает развитие склонностей, интереса детей, раскрытие их творческого потенциала. Творческая деятельность отражается в таких формах, как концерты, конкурсы песни, чтецов, рисунков, театр, дизайн - клуб.

Рерих Н. отмечал, что одно из самых главных заблуждений человечества - отрыв духовного от материального духовность вообще - это связь совсеобщим, с внутренним и внешним миром человека. Одна из основных частей духовности - познание себя, раскрытие своих способностей, самосовершенствование.

Выводы по второй главе

Таким образом, при всем многообразии психологических теорий креативности, существует ряд основополагающих признаков творческой деятельности, воздействуя на которые можно, в той или иной степени, повышать продуктивность творческого мышления и развивать творческие способности личности школьника - подростка. Творческие способности выделяются как бы по разным основаниям, но вместе с тем все они проявляются в успешности деятельности. Качество творческих способностей определяется той деятельностью, условием успешного выполнения которой они являются. Творческие способности школьника – подростка являются результатом развития задатков. Возникая на основе задатков, творческие способности развиваются в процессе и под влиянием деятельности, которая требует от ребенка определенных способностей. Любой человек, который использует оригинальные способы решения любых жизненных задач, - это тип творческой личности. Основной особенностью творческой личности является креативность. Креативность обеспечивает продуктивные преобразования в деятельности личности, позволяя удовлетворять потребность в исследовательской активности. Творчество как один из видов деятельности и креативность, как устойчивая совокупность черт, способствует поиску нового, оригинального, нетипичного, обеспечивают прогресс общественного развития. Творческие способности, отличают одного человека от другого. Творчество может рассматриваться как форма поведения, не согласующаяся с принятыми нормами, но при этом не нарушающая правовые и моральные предписания группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тема данной работы – изучение творческих проявлений подростков – для меня, как будущего психолога, оказалась очень интересной и значимой.

Сталкивая личность с множеством новых, противоречивых жизненных ситуаций, подростковый возраст стимулирует и актуализирует ее творческие потенции. Важнейший интеллектуальный компонент творчества – преобладание так называемого дивергентного мышления, которое предполагает, что на один и тот же вопрос может быть множество одинаково правильных и равноправных ответов (в отличие от конвергентного мышления, ориентирующегося на однозначное и единственно верное решение, снимающее проблему как таковую). Подобный вид мышления нужен и важен не только подростку, но и человеку в любом возрасте и в любом деле. Деятельность может носить творческий характер. Если человек вносит в свою деятельность элементы нового, это и есть творчество. Творчество (креативность) есть высшая, наиболее сложная, активная форма проявления отношения человека к работе. Успешность развития творческих способностей зависит от особенностей развития детей определённого возраста. Для подростка ведущую роль играет общение со сверстниками, в течение всего юношеского периода вырабатывается формальное мышление. Подросток начинает ценить свои отношения со сверстниками. Как субъект учебной деятельности подросток характеризуется тенденцией к утверждению своей позиции субъектной исключительности «индивидуальности»; стремлением чем-то выделиться. Выдвинутая мною гипотеза, о том, что основной особенностью творческой личности является креативность, подтвердилась.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М., 1980. Т 1.

2. Ананьев Б.Г Человек как предмет познания. Л., 1968.

3. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональной системы // Принципы системной организации функций. М.: Наука, 1973.

4. Беркинблит М.Б., Петровский А.В. Фантазия и реальность. М.: Политиздат, 1968.

5. Библер В.С. Мышление как творчество. М.,1975.

6. Богомолов В.Тестирование детей. Ростов-на –Дону «Феникс», 2003.

7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с.

8. Величковский В. М. Современная когнитивная психология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002, 336 с.

9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк: Кн. для учителя. М: Просвещение,1991.

10. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. - Т. 3. - М., 1983. (Овладение вниманием: с. 205-239.)

11. Галин А.Л. Личность и творчество. Новосибирск, 1989. (психологическое описание творчества: 64-102.)

12. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания. - М., 1974.

13. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М.: Знание.,1991.

14. Грановская Р. М. Психологический практикум М., 1998.

15. Дьяченко О.М., Кириллова А.И. О некоторых особенностях развития воображения // Вопросы психологии. 1980. №2. С. 104-108.

16. Ермолаев О.К. Марютина Т.М. Мешкова Т.А. Внимание школьника. - М., 1987. (Виды внимания: 30-37, 69-80.).

17. Занковский А.И. Формирование творческих способностей: сущность, условия, эффективность // Сб. науч. тр. Свердловск: СИПИ,1990. С. 28.

18. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В двух томах. М.: Просвещение, 1986.

19 Игнатьев Е. И.О некоторых особенностях изучения представлений и воображения. М., 1996.

20. Иевлев Б.В.Проблема способностей в советской психологии // Межвузов. сб. науч. тр. Л ЛГПИ, 1984. С. 44-48.

21. Карандашев Ю.Н. Развитие представлений у детей. Учебное пособие. - Минск, 1987. (психология представлений и проблемы творчества: 5-13.)

22. Коршунова Л.С. Воображение и его роль в познании. - М., 1979.

23. Коршунова Л.С., Пружинин Б.И. Воображение и рациональность. Опыт методологического анализа познавательной функции воображения. - М.,

24. Кривчун А. А. Эстетика: Учебник для студентов вузов. – М., 1998. – 430с.

25. 1989. (Психологический подход к воображению. Перспектива и границы: 18-39.

26. Туник Е.Е.. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. - СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 2002.

27.Рубинштейн С.Л. Воображение. Основы общей психологии. - М., 2008

28.И.Б.Котова, О.С.Канаркевич Общая Психология. – М., 2008

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕСТЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ

(МЕТОДИКА Е, ТОРРЕНСА, АДАПТИРОВАНА А,Н, ВОРОНИНЫМ,

Субтест 5. Составление изображений

Задача: Нарисовать заданные объекты, пользуясь определенным набором фигур.

Инструкция испытуемому: Нарисуй определенные объекты, пользуясь следующим набором фигур: круг, прямоугольник, треугольник, полукруг. Каждую фигуру можно использовать несколько раз, менять их размеры и положение в пространстве, но нельзя добавлять другие фигуры или линии.

В первом квадрате нарисуйте лицо, во втором - дом, в третьем - клоуна, а в четвертом - то, что ты хочешь. Подпиши четвертый рисунок.

Испытуемому предъявляется набор фигур, изображенный и образец выполнения задания.

Время выполнения всех рисунков - 1 - 8 минут.

Длина стороны квадрата = 8 см. (для тестового бланка)

Оценивание: Оценивание производится по двум показателям.

1) Беглость - Гибкость. В данном показателе учитываются: n1 - число изображенных элементов (деталей), 1 деталь - 0.1 балла; n2 - число использованных классов фигур (из 4 заданных, а, b, с, d), 1 класс фигур - 1 балл; n2 - изменяется от 0 до 4; n3 - число ошибок, ошибкой считается использование в рисунке незаданной фигуры или линии, 1 ошибка - 0.1 балла

Б = EMBED Equation.3 0.1n1i +n2i – 0.1 x n3i)

i - номер рисунка.

Затем баллы Б (беглость) суммируются по 4-м рисункам.

2) Оригинальность. k1 - число оригинальных элементов рисунка.

Под оригинальным элементом понимается элемент необычной формы или необычное расположение элемента, необычное использование элемента, оригинальное расположение элементов друг относительно друга. 1 оригинальный элемент - 3 балла.

В одном рисунке может быть несколько оригинальных элементов

k - оригинальность рисунка 4 (по теме, по содержанию). (Может встречаться 1 раз на выборку в 30-40 человек), k может принимать значения 0 или 1.

За оригинальный сюжет = 5 баллов (относится только к рисунку 4)

Ор = 5 x k + EMBED Equation.3 x k1i

Ор - оригинальность, i - номер рисунка (от 1 до 4)

Т5 = Б + Ор

Б - беглость, Ор - оригинальность, Т5 - суммарный показатель 5 субтеста.

Субтест 6. Эскизы

Задача: В квадратах теста приводится множество одинаковых фигур (кругов); каждую из фигур надо превратить в различные изображения.

Инструкция испытуемому: Добавь любые детали или линии к основному изображению так, чтобы получились различные интересные рисунки. Дорисуй эти картинки. Рисовать можно внутри круга и снаружи круга. Подпиши название каждого рисунка.

Время выполнения задания - 10 минут.

На рис. 4 изображен неиспользованный тестовый бланк для данногосубтеста.

Тестовый бланк состоит из листа стандартной бумаги (формат А-4), на котором изображено 20 квадратов с кругом посередине (рис. 4). Размеры квадрата 5x5 см, диаметр каждого круга ~ 1,5 см.

В качестве примера к субтесту предъявляется нарисованный человечек (рис. 5).

Оценивание: Оценивание проводится по 3 показателям:

1) Беглость - число адекватных задаче рисунков.

n - число рисунков (изменяется от 0 до 20). За 1 рисунок - 1 балл

Б = n

Исключаются рисунки, точно повторяющие друг друга (дубликат), а также рисунки, в которых не использован стимульный материал - круги. (пр. Круги игнорируются - рис. 9 - вверху)

2) Гибкость - число изображенных классов (категорий) рисунков. Например, изображения различных лиц относятся к одной категории, изображения различных животных также составляют одну категорию.

m - число категорий, за одну категорию - 3 балла.

Г = 3 x m

Список категорий (6 субтест)

1. Война (военная техника, солдаты, взрывы...)

2. Географические объекты (озеро, пруд, горы, солнце, луна...)

3. Животные. Птицы. Рыбы. Насекомые.

4. Знаки (буквы, цифры, нотные знаки, символы...)

5. Игрушки, игры (любые)

6. Космос (ракета, спутник, космонавт...)

7. Лицо (любое человеческое лицо)

8. Люди (человек)

9. Машины. Механизмы.

10. Посуда

11. Предметы домашнего обихода

12. Природные явления (дождь, снег, град, радуга, северное сияние...)

13. Растения (любые - деревья, травы, цветы...)

14. Спортивные снаряды

15. Съедобные продукты (еда)

16. Узоры, орнаменты

17. Украшения (бусы, серьги, браслет...)

Если рисунок не соответствует ни одной категории, ему присваивается новая категория.

3) Оригинальность. k - число оригинальных рисунков; оригинальным считается рисунок, сюжет которого использован один раз (на выборке 30-40 чел.) 1 оригинальный рисунок - 5 баллов.

Ор = 5 x k

Ор - показатель оригинальности.

Рис. 4 Образец тестового бланка (субтест 6 - Эскизы)

Рис. 5 Пример рисунка для предварительного показа (субтест 6 - Эскизы)

Рис. 6 (1). Стимульный материал к субтесту 7 (Спрятанная форма)

Рис. 6(2). Стимульный материал к субтесту 7 (Спрятанная форма)

Рис. 6(3). Стимульный материал к субтесту 7 (Спрятанная форма)

Рис. 6(4). Стимульный материал к субтесту 7 (Спрятанная форма)

Рис. 6(5). Стимульный материал к субтесту 7 (Спрятанная форма)

Рис. 6(6). Стимульный материал к субтесту 7 (Спрятанная форма)

Т6 = n + 3 x m + 5 x k

где Т6 - суммарный показатель 6 субтеста.

При подсчете баллов по 6 субтесту следует учитывать все рисунки вне зависимости от качества изображения. О сюжете и теме надо судить не только по рисунку, но и обязательно принимать во внимание подпись (рис. 8).