Для построения гармоничных отношений природы и человечества ему необходимо предварительно решить три важнейшие задачи.

Первая состоит в формировании нового типа социального и экологического мышления, которое должно базироваться на новых моральных критериях общественного развития, исключающих чисто утилитарный подход к природе.

Вторая задача состоит в обеспечении широкой гласности и освещения социально-экологических проблем, сопровождающих развитие человеческой цивилизации. Скрывая от людей информацию об условиях их существования, например, о степени загрязнения среды обитания, органы власти не смогут рассчитывать на общественность при необходимости решения крупных вопросов.

Третьей задачей является построение такого хозяйственного механизма природопользования, который обеспечивал бы наиболее полное согласование индивидуальных, коллективных и государственных интересов в деле охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Согласно Н.Ф. Реймерсу (1990 г.), рациональное природопользование - система деятельности, призванная обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий и наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей.

То есть, рациональное природопользование - высокоэффективное хозяйствование, которое не приводит к резким изменениям природно-ресурсного потенциала и к глубоким переменам в окружающей человека природной среде, в частности сводит до минимума нарушение естественных круговоротов веществ.

Несмотря на тесную связь экологии с природопользованием, эти термины не следует смешивать. Природопользование (здесь имеется в виду только рациональное), основываясь на экологических законах и принципах, является в большей степени одной из сфер экономики, постоянно требующих новых подходов для решения назревших проблем.

Основные принципы рационального природопользования - это изучение, охрана, освоение и преобразование различных типов ресурсов окружающей природной среды.

Здесь изучение ресурсов означает учет и оценку, прогноз развития, разработку системы управления и использования ресурсов. Охрана ресурсов среды означает поддержание их качеств, благоприятных для ведения хозяйства, а преобразование - их улучшение (мелиорация, рекультивация земель и др.). В понятие о рациональном освоении природных ресурсов и условий входит наиболее полное использование достоинств среды и экономичное получение энергии, сырья.

Следует подчеркнуть, что в современных условиях экономия сырья и топлива по все большему числу позиций становится экономически гораздо предпочтительнее, нежели дальнейшее наращивание объемов их производства. Наглядным примером здесь может служить Япония. В этой стране после нефтяного кризиса 1973 г. главной задачей правительства стала экономия энергетических ресурсов. В результате такой политики потребности в энергии возросли в 1984 г. всего на 7-8% по сравнению с 1973 г., в то время как валовый национальный продукт увеличился более чем в 2 раза.

Современное человечество в целом пока опирается на экстенсивный тип природопользования, при котором рост производства осуществляется за счет возрастающих нагрузок на природные комплексы, причем эта нагрузка растет заметно быстрее, чем увеличивается масштаб производства. Общая нагрузка на природные системы, обусловленная антропогенной деятельностью, стала превышать их потенциал самовосстановления (самоочищения), что во многих случаях затронуло природные системы планетарного уровня и все важнейшие экологические системы планеты: Мировой океан, атмосферу, почвы, речные системы, леса, животный мир.

Все это определяет необходимость перехода к экологически сбалансированному природопользованию, когда общество контролирует все стороны своего развития с тем, чтобы совокупная антропогенная нагрузка на природную среду не превышала самовосстановительного потенциала природных систем.

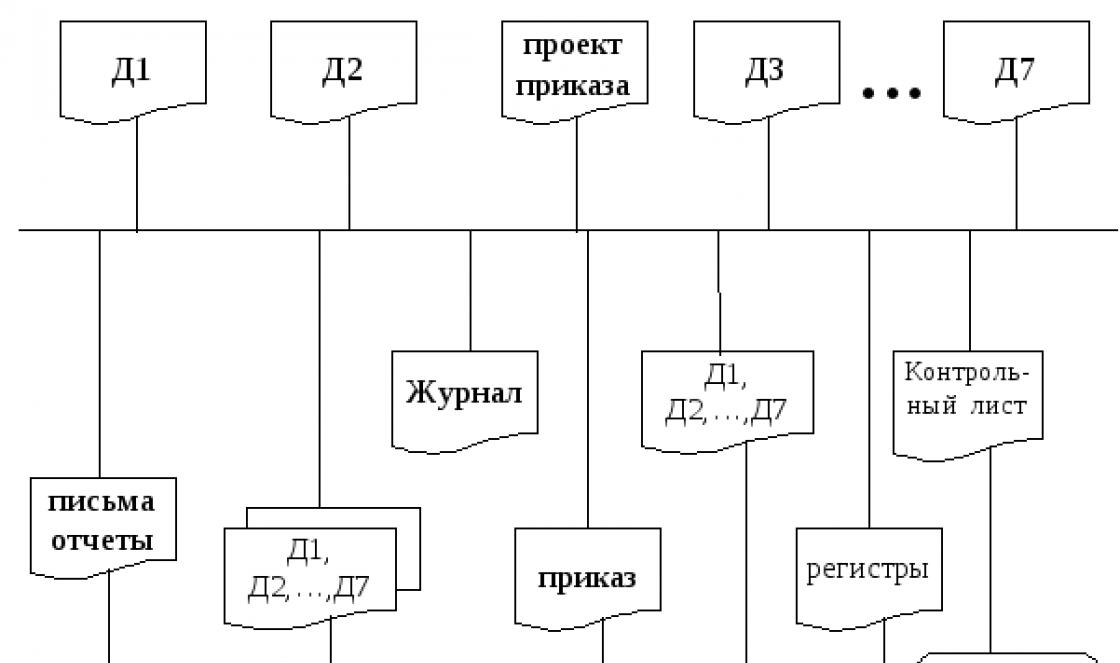

На рис. 3.2 приведены формы управления природопользованием.

Рис. 3.2 Формы управления природопользованием

Основными причинами истощения, загрязнения и разрушения природной среды, которые обусловлены антропогенной деятельностью на базе экстенсивного природопользования, являются, по мнению многих ученых, следующие:

1) ограниченность возможностей природной среды по переработке, очистке антропогенных отходов. Емкость ее не позволяет перерабатывать все возрастающие количества таких отходов, их накопление привело к глобальному загрязнению;

2) вследствие ограниченности территории планеты запасы полезных ископаемых, используемых человеком, постепенно расходуются и перестают существовать. Тем самым человечество создало себе проблему изыскания альтернативных источников энергии и некоторых материалов;

3) в отличие от природного, созданные человеком производства являются отходными. Так, для обеспечения жизнедеятельности лишь одного человека ежегодно расходуется не менее 20 т природных ресурсов. Однако из них лишь около 5% идет на выработку чистой продукции, а остальное - отходы;

4) законы развития экосистем и биосферы в целом, на основе которых можно прогнозировать последствия антропогенной деятельности, человек, к сожалению, постигает в основном посредством накопления опыта ведения хозяйства, а это фактически метод «проб и ошибок».

У человечества, конечно, есть еще возможность заменить наиболее дефицитные ресурсы на имеющие большее распространение и большие запасы. Но, как правило, при этом понижается качество продукции. Следовательно, одним из важнейших лимитирующих факторов выживания человека как биологического вида («человека разумного») является ограниченность и исчерпаемость важнейших для него природных ресурсов. Отсюда вытекает важнейшая задача современной цивилизации - скорейший переход к контролируемому использованию природных ресурсов и систем с максимально возможным их сбережением.

Мониторинг окружающей среды

Под экологическим мониторингом (мониторингом окружающей среды) понимается комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Экологический мониторинг является основным способом выявления информации о качестве окружающей среды, необходимой для подготовки органами управления решений на обеспечение экологической безопасности объектов инфраструктуры в условиях негативного воздействия на них экологических факторов, а также управление их деятельностью по охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Рис 4.1. Структура информационного поля системы мониторинга.

Система экологического мониторинга объектов включает в себя мониторинг атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, а также мониторинг объектов животного мира и состояния недр территорий.

Осуществление экологического мониторинга позволяет решать следующие задачи :

наблюдение за качеством окружающей среды;

выявление фактов угрозы негативного воздействия или воздействия неблагоприятных экологических факторов на объекты, а также источников и причин возникновения этих факторов;

наблюдение за источниками природного и антропогенного воздействия на окружающую среду;

выявление фактов угрозы применения экологического оружия, а также воздействий на окружающую среду, запрещенных нормами международного права;

выявление предпосылок к экологическим последствиям чрезвычайных ситуаций, прогноз и определение их характеристик;

оценка и прогноз развития экологической обстановки, а также негативного воздействия экологических факторов на функционирование объектов инфраструктуры;

оценка негативного воздействия деятельности и функционирования объектов инфраструктуры на окружающую среду, рациональности использования и воспроизводства природных ресурсов;

оценка экологических последствий чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и разработка рекомендаций по их ликвидации;

обеспечение органов управления данными:

об экологической обстановке и прогнозе ее развития;

о фактах угрозы или применения экологического оружия;

о фактах угрозы или применения воздействий на окружающую среду, запрещенных нормами международного права;

об экологических последствиях чрезвычайных ситуаций;

о состоянии охраны окружающей среды и использованию и воспроизводству природных ресурсов;

защите объектов инфраструктуры, окружающей среды от негативного воздействия экологических факторов в условиях неблагоприятной экологической обстановки;

защите объектов инфраструктуры и окружающей среды от поражающих факторов экологического оружия и воздействий на окружающую среду, запрещенных нормами международного права;

предупреждению и устранению экологических последствий чрезвычайных ситуаций;

охране окружающей среды, организации рационального использования и воспроизводству природных ресурсов;

формирование информационных ресурсов о состоянии окружающей среды, по рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

осуществление информационного взаимодействия по вопросам организации и осуществления экологического мониторинга с организациями специально уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающих организацию и осуществление экологического мониторинга, в пределах предоставленной им законодательством Российской Федерации компетенции.

Информация, полученная при осуществлении экологического мониторинга, используется для принятии решений на:

обеспечение требуемого уровня функционирования объектов инфраструктуры в условиях угрозы и негативного воздействия на них экологических факторов;

предотвращение угрозы возникновения и ликвидацию неблагоприятных экологических последствий чрезвычайных ситуаций;

обеспечение защиты окружающей среды от негативного воздействия на нее с учетом выполнения требований законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и норм международного права по охране окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

организацию и осуществление деятельности объектов инфраструктуры по охране окружающей среды, по рациональному использованию и воспроизводству ими природных ресурсов.

Результаты анализа информации мониторинга используются органами военного управления также при:

разработке программ и средств обеспечения экологической безопасности, целевых и инвестиционных программ экологического развития территорий;

организации и осуществлении мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов этих территорий;

создании и совершенствовании инфраструктуры Российской Федерации

планировании и осуществлении мероприятий по экологическому контролю;

разработке прогнозов и принятии решений на социально-экономическое развитие объектов РФ;

подготовке данных о состоянии и охране окружающей среды на объектах РФ для ежегодного Государственного доклада.

Система экологического мониторинга Российской Федерации (далее Система), является измерительно-информационной системой и представляет собой совокупность правовых, нормативных, организационных, методических документов, технических, математических, программных, информационных и других средств, предназначенных для:

слежения за качеством окружающей среды, отклонениями эксплуатационных характеристик объектов инфраструктуры в целом от нормативов безопасного воздействия на окружающую среду;

регистрации, сбора, обработки результатов наблюдений, оценки и прогноза экологической обстановки по результатам наблюдений, разработки рекомендаций органам управления по защите от воздействий неблагоприятных экологических факторов, организации деятельности по охране окружающей среды и рациональному природопользованию, обеспечения этой информацией должностных лиц органов управления установленным порядком.

Структурное и функциональное построение Системы производится, исходя:

из целей и задач экологического мониторинга на объектах РФ;

принципов создания и функционирования систем;

особенностей организационной и административно-территориальной структуры, функциональных задач, видов и режимов деятельности и структурных единиц организационной и административно-территориальной структуры;

особенностей информационной технологии выполнения должностными лицами органов управления различных уровней и звеньев возложенных на них задач и функций по обеспечению экологической безопасности, при обработке информации результатов наблюдения и контроля состояния окружающей среды, оценки и прогноза экологической обстановки, ее влияния на окружающую среду;

видов экологических факторов, воздействий и загрязнителей, подлежащих наблюдению и измерению (ингредиентный, параметрический, биоценотический, стациально-деструкционный);

структурных компонентов биосферы (атмосфера, гидросфера, литосфера, биота);

среды, в которой функционируют средства размещения (носители) приборов и устройств наблюдения и регистрации качества окружающей среды (наземные, морские, авиационные, космические).

Система создается и функционирует с учетом реализации следующих основных принципов и требований:

руководства созданием и функционированием Системы экологического мониторинга;

соответствия структуры Системы иерархичной структуре Российской Федерации;

соответствия режимов функционирования Системы режимам деятельности;

системности;

применения принятых на снабжение информационно-измерительных систем и средств, а также средств промышленного применения, позволяющих производить наблюдения, выявление негативных воздействий экологических факторов, измерение и оценку значений показателей параметров и характеристик качества окружающей среды в интересах выполнения задач, возложенных на Систему;

применения единого информационного пространства Российской Федерации для передачи, обработки и документирования данных в Системе;

проведения оценки и прогнозирования развития экологической обстановки с учетом данных, получаемых от федеральных, территориальных (региональных), местных и локальных организаций специально уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающих организацию и осуществление экологического мониторинга и государственной сети наблюдений;

информационной и функциональной совместимости с другими системами управления;

открытости системы;

унификации составных частей Системы (элементов, блоков, изделий, программных продуктов);

непрерывности функционирования;

предохранения сведений, составляющих государственную и военную тайну, от несанкционированного доступа к ним и разглашения, а также от разрушения информации, хранящейся в базах данных.

Основу организационной структуры Системы составляют системы экологического мониторинга.

Система экологического мониторинга каждой единицы организационной структуры, в общем случае, состоит из следующих основных функциональных подсистем:

1. Наблюдения, измерения, оценки и прогнозирования значений показателей параметров и характеристик:

источников негативного воздействия на компоненты окружающей среды;

состояния зон прямого воздействия источников негативного воздействия на окружающую среду (импактный мониторинг );

качества атмосферного воздуха, водных объектов (поверхностных и подземных вод) и почв территории (мониторинг абиотических сред );

качества атмосферного воздуха, воды, придонного слоя акваторий водных объектов;

качества земель и недр земли;

качества земной поверхности и водных объектов, в части их механических загрязнений твердыми отходами бытовой деятельности, а также стациально-деструкционных изменений ландшафта местности и геологической структуры из-за негативного воздействия на них сейсмических, тепловых и других экологических факторов;

растительности территорий и лесов;

воздействий неблагоприятных экологических факторов;

2. Наблюдения, измерения, оценки и прогнозирования значений показателей параметров и характеристик негативных воздействий на окружающую среду;

3. Сбора, обработки и выдачи данных результатов наблюдений, а также информационного взаимодействия с государственными информационно-измерительными системами, а также с автоматизированными системами РФ;

4. Управления функционированием Системы экологического мониторинга РФ.

Функциональная структура может быть дополнена другими функциональными подсистемами, учитывающими особенности, а также ожидаемые последствия от негативного воздействия их деятельности на окружающую среду.

Функционирование указанной Системы и ее структурных и функциональных систем (подсистем) обеспечивается следующими средствами:

инструментального экологического контроля качества окружающей среды;

биоиндикации и биоконтроля качества окружающей среды;

сбора, обработки информации результатов наблюдений;

передачи информации результатов наблюдений по назначению;

управления функционированием Системы в целом и единицами ее структуры.

Поддержание средств Системы в установленной степени готовности к применению и применение их по назначению возлагается на персонал, привлекаемый к организации и осуществлению мониторинга.

Средства инструментального экологического контроля (СИЭК) . Они предназначены для наблюдения и контроля качества окружающей среды, выявления негативного воздействия экологических факторов на объекты инфраструктуры и окружающую среду. К ним относятся:

специальные средства инструментального экологического контроля экологической службы;

средства наблюдений, измерений и контроля;

организационно-методические документы, устанавливающие порядок организации и проведения наблюдений с применением средств инструментального экологического контроля.

Для проведения наблюдений с применением средств инструментального экологического контроля привлекается персонал служб, в табели к штатам которых включены эти средства.

Средства инструментального экологического контроля изготовляются в стационарном, мобильном или в носимом, исполнении и могут быть наземного, морского (берегового или корабельного), воздушного (вертолетного или самолетного) и космического базирования.

Организационно-методические документы, определяющие порядок организации и проведения наблюдений, включают совокупность документов, устанавливающих методы, порядок и правила проведения измерений и наблюдений, а также права и обязанности должностных лиц при их выполнении.

Принципы создания и применения средств инструментального экологического контроля определяются отдельным положением.

Специальными средствами Системы инструментального экологического контроля являются отдельные приборы, устройства, комплекты и системы, разработанные и принятые на снабжение экологической службы, с целью применения их для наблюдения и выявления негативных воздействий экологических факторов, а также определения качества окружающей среды (ее отдельных компонентов) в интересах оценки их влияния на функционирование объектов инфраструктуры. Поддержание специальных средств инструментального экологического контроля в готовности к применению и применение их по назначению возлагается на экологическую службу.

Среди технических средств мониторинга укладка эколога, подвижные и стационарные лаборатории, судовые лаборатории.

Укладка эколога (рис. 4.2) предназначена для оснащения экологических служб отдельных объектов и экологических лабораторий космодромов и полигонов. Ее достоинствами являются небольшие габариты (2636106 см) и масса (16,5 кг), модульность конструкции и удобство применения.

Модульность конструкции позволяет осуществлять раздельное применение технических средств для отбора и анализа проб почвы, воды, воздуха как в составе укладки, так и в составе подвижных и стационарных лабораторий.

В состав укладки входят следующие основные модули:

«ПОЧВА» -для отбора проб почвы (масса около 5,0 кг);

«ВОЗДУХ» -для отбора проб и экспресс-анализа выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (масса около 3,0 кг);

«ВОДА» -для отбора, консервации и экспресс-анализа проб воды и донных отложений (масса около 4,5 кг);

«ТЕРМОКОНТЕЙНЕР» -для консервации, охлаждения, транспортировки проб воды и почвы (масса около 3,0 кг).

Кроме того, в состав укладки входят планшет со вспомогательными средствами измерения и регистрации и жилет для ношения предметов общего назначения.

Судовая лаборатория “ГВОЗДЬ-К”. Для контроля загрязнения водных объектов разработана судовая лаборатория “ГВОЗДЬ-К”. Она позволяет производить контроль приповерхностного слоя воды, отбор проб из придонного слоя и донного грунта, а также с любого водного горизонта. Кроме того, в состав судовой лаборатории входят система вычислительной техники и спутниковой навигации, комплекс устройств для дистанционного обнаружения пленок нефтепродуктов и измерения их толщины, а также комплект оборудования для проведения гидрохимического анализа.

В начале 2018 года 15000 ученых из 184 стран мира подписали второе Предупреждение человечеству о грозящем ухудшении экологического качества жизни в ближайшем будущем. По их мнению, человечество продолжает увеличивать объемы используемых ресурсов и объемы загрязнения окружающей среды. 2 августа 2018 года население Земли преодолело ежегодную границу допустимого использования возобновляемых ресурсов. 10 лет назад эта дата пришлась на 15 августа. Таким образом, граница допустимого использования каждый год сдвигается все ближе к началу года. Это означит, что человечество в год использует ресурсов больше, чем природа может восстановить за год, и тем самым мы "забираем" ресурсы у будущих поколений (закончились они в 2018 году 2 августа). Если не изменить ситуацию, то человечество неминуемо придет к экологической катастрофе. Обсудим эту актуальную тему с преподавателем географии Татьяной Валентиновной .

Как быть? Что делать? Ученые давно размышляют над этими вопросами и предлагают ряд мер по решению экологических проблем. Страны, которые уделяют много внимания охране природы и экологическому качеству жизни населения, реализуют эти меры. Например, в Евросоюзе с 2021 года вводится запрет на одноразовую пластиковую продукцию (пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы, полиэтиленовые пакеты). Планируется, что к концу 2025 года 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок должны подлежать переработке.

Это лишь один пример. Комплекс мер по экологически грамотному использованию ресурсов и вышедших из использования продуктов получил название рациональное природопользование. Природопользование - это удовлетворение различных потребностей человеческого общества путем использования природных ресурсов и условий.

Есть страны, где ресурсов много (африканские страны), но качество жизни низкое; а есть страны, где ресурсов мало (Япония, Евросоюз), но качество жизни высокое. В обоих случаях происходит природопользование, но разное. В африканских странах ресурсы добываются, но малоэффективно перерабатываются, и происходит разрушение окружающей среды. В странах Евросоюза, Японии ресурсы даже закупаются, но эффективно перерабатываются, в ход идут отходы производства, отработанные изделия. Поэтому экологические проблемы минимальны. Приведенные примеры говорят о нерациональном (африканские страны) и рациональном (Евросоюз, Япония) природопользовании.

Рациональное природопользование направлено на разумное освоение природных ресурсов, предотвращение возможных негативных последствий человеческой деятельности для биосферы, поддерживание, повышение продуктивности и привлекательности природных комплексов и отдельных природных объектов. Примерами могут служить создание культурных ландшафтов; применение технологий, позволяющих более полно перерабатывать сырьё; повторное использование отходов производства, охрана редких видов животных и растений, создание заповедников и т. п.

Нерациональное природопользование - это безумное, хищническое, нерасчетливое изъятие природных ресурсов, которое сопровождается явлениями загрязнения, истощения и деградации природных систем, ведет к качественному ухудшению окружающей среды, нарушению баланса экологических компонентов и разрушению биогеоценозов. Примеры такого отношения — это неумеренный выпас скота, подсечно-огневое земледелие, истребление отдельных видов растений и животных, радиоактивное, тепловое загрязнение среды. Также вред окружающей среде наносят сплав леса по рекам отдельными бревнами (молевой сплав), осушение болот в верховьях рек, добыча полезных ископаемых открытым способом и т.п.

Стоит обратить внимание, что далеко не всегда то, что рационально с экономической точки зрения, рационально с точки зрения природопользования. Часто сиюминутная прибыль оборачивается огромными потерями (в том числе финансовыми) в недалёком будущем. Так, например, использование угля на ТЭС может быть дешевле, чем использование природного газа, но при сжигании угля образуется гораздо больше веществ, загрязняющих атмосферу и способствующих глобальному потеплению.

При этом, человечество не может отказаться от использования природы в своих целях, не может прекратить распашку земель, добычу полезных ископаемых и т. д. Суть рационального природопользования заключается не в отказе от некоторых видов хозяйственной деятельности, а в научном изучении и разработке методов ведения хозяйственной деятельности, которые бы предотвращали негативное воздействие. Затем необходимо их внедрять и проводить мониторинг за эффективностью действия принятых мер.

Приведем ряд мероприятий рационального и нерационального природопользования в некоторых видах экономической деятельности. Формулировки примеров преимущественно взяты из тестовых заданий ОГЭ.

Для успешных ответов необходимо знать не только примеры рационального и нерационального природопользования, но и понимать причины и следствия мероприятий. Например,

Это вопрос на знание последствий осушения болот. Болота - природный резервуар воды, источник питания рек, а также источник кислорода. Правильный ответ 3.

В материалах ОГЭ есть тестовых заданиях и на сравнение интенсивности процессов. Например,

Тепловые электростанции работают на принципах сжигания топлива. Процесс горения всегда сопровождается выбросами , , и других газов. Правильный ответ 1.

В настоящее время общепринято, что кардинальным путем охраны окружающей среды и рационального природопользования является создание и внедрение безвредных малоотходных, а в итоге абсолютно безотходных и бессточных технологий; а также, комплексное и многократное использование природных ресурсов и отходов производства, проведение мероприятий по восстановлению окружающего мира.

Таким образом, наша цивилизация вынуждена использовать все имеющиеся возможности ресурсосбережения и охраны природы для сохранения нашей планеты - колыбели человечества

Двор -колодец

Радиально-кольцевая планировка

сайт, при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

В истории формирования природоохранной концепции можно выделить несколько последовательных этапов:

Видовая и заповедная охрана природы

Поресурсная охрана

Охрана природы

Рациональное использование природных ресурсов

Охрана среды обитания человека

Охрана окружающей природной среды.

Соответственно расширялось и углублялось само понятие природоохранной деятельности.

Охрана природы - совокупность государственных и общественных мероприятий, направленных на сохранение атмосферы, растительности и животного мира, почв, вод и земных недр.

Интенсивная эксплуатация природных богатств привела к необходимости нового вида природоохранной деятельности - рационального использования природных ресурсов , при котором требования охраны включаются в сам процесс хозяйственной деятельности по использованию природных ресурсов.

На рубеже 50-х гг. XX в. возникает еще одна форма охраны - охрана среды обитания человека. Это понятие, близкое по смыслу к охране природы, в центр внимания ставит человека, сохранение и формирование таких природных условий, которые наиболее благоприятны для его жизни, здоровья и благосостояния.

Охрана окружающей природной среды - новая форма во взаимодействии человека и природы, рожденная в современных условиях, она представляет систему государственных и общественных мер (технологических, экономических, административно-правовых, просветительных, международных), направленных на гармоничное взаимодействие общества и природы, сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ и природных ресурсов во имя живущих и будущих поколений

В последние годы все чаще используется термин «защита окружающей природной среды». Очень близок по содержанию и объему к этому понятию принятый рядом авторов термин «охрана биосферы ». Охрана биосферы - это система мероприятий, проводимых на национальном и международном уровнях и направленных на устранение нежелательного антропогенного или стихийного влияния, на функционально взаимосвязанные блоки биосферы (атмосферу, гидросферу, почвенный покров, литосферу, сферу органической жизни), на поддержание ее организованности и обеспечения нормального функционирования.

Охрана окружающей природной среды тесно связана с природопользованием - одним из разделов прикладной экологии.

Природопользование - общественно-производственная деятельность, направленная на удовлетворение материальных и культурных потребностей общества путем использования различных видов природных ресурсов и природных условий.

По (1992), природопользование включает себя:

а) охрану, возобновление и воспроизводство природных ресурсов, их извлечение и переработку;

б) использование и охрану природных условий среды жизни человека;

в) сохранение, восстановление и рациональное изменение экологического равновесия природных систем;

г) регуляцию воспроизводства человека и численности людей.

Природопользование может быть нерациональным и рациональным. Нерациональное природопользование не обеспечивает сохранение природно-ресурсного потенциала, ведет к оскудению и ухудшению качества природной среды, сопровождается загрязнением и истощением природных систем, нарушением экологического равновесия и разрушением экосистем.

Рацио нальное природопользование означает комплексное научно-обоснованное использование природных богатств, при котором достигается максимально возможное сохранение природно-ресурсного потенциала, при минимальном нарушении способности экосистем к саморегуляции и самовосстановлению.

Рациональное природопользование - планомерное, научно обоснованное преобразование окружающей среды на основе комплексного использования невозобновляемых ресурсов в цикле: производство - потребление - вторичные ресурсы при условии сохранения и воспроизводства возобновляемых природных ресурсов.

По Ю. Одуму (1975), рациональное природопользование преследует двоякую цель:

Обеспечить такое состояние окружающей среды, при кото

ром она смогла бы удовлетворить наряду с материальными

потребностями запросы эстетики и отдыха;

Обеспечить возможность непрерывного получения урожая по

лезных растений, производства животных и различных ма

териалов путем установления сбалансированного цикла ис

пользования и возобновления.

В нынешний, современный этап развития проблемы охраны окружающей природной среды рождается новое понятие - экологическая безопасность , под которым понимается состояние защищенности жизненно важных экологических интересов человека и прежде всего его прав на благоприятную окружающую природную среду.

Научной основой всех мероприятий по обеспечению экологической безопасности населения и рациональному природопользованию служит теоретическая экология, важнейшие принципы которой ориентированы на поддержание гомеостаза экосистем и на сохранение экзистенционного потенциала.

Экологически сбалансированное природопользование возможно лишь при использовании «экосистемного подхода, учитывающего все виды взаимосвязей и взаимовлияний между средами, экоценозами и человеком» (Борозин, Цитцер, 1996).

Нерациональное природопользование в конечном счете ведет к экологическому кризису, а экологически сбалансированное природопользование создает предпосылки для выхода из него.

Природопользование - непосредственное и косвенное воздействие человека на окружающую среду в результате его деятельности.

Создание безотходных и малоотходных производств может предотвратить истощение природных ресурсов и деградацию природной среды.

Использование ископаемых топлив и загрязнение атмосферы при их сжигании обусловливает необходимость использования , а создание экологической экспертизы и постоянный мониторинг обеспечивают снижение вредного воздействия человека на окружающую среду.

Урбанизация – это рост и развития городов, миграция сельского населения в городе, увеличение роли городов в жизни общества

Экологизация – пpoцecc проникновения идей и проблем экологии в другие области знания

8.2 Принципы рационального природопользования и охраны природы,

Принципы рационального природопользования и охраны природы, основаны на следующих правилах:

1. Правило прогнозирования , гласит: «Использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться на основе предвидения и максимально возможного предотвращения негативных последствий природопользования

2. Правило множественного значения объектов и явлений , гласит: «Использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться с учетом интересов разных отраслей хозяйства»

3. Правило комплексности , гласит: «Использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться комплексно, разными отраслями хозяйства

4. Правило региональности , гласит: «Использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться с учетом местных условий

5. Правило единства использования и охраны , гласит: «Охрана природы должна осуществляться в процессе ее использования и не должна быть самоцелью»

6. Правило повышения интенсивности освоения природных ресурсов , гласит: «Использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться на основе уменьшения или устранения потерь полезных ископаемых при их добыче, транспортировке, обогащении и переработке»

8.3 Безотходные и малоотходные производства

Основные принципы создания безотходных производств заключаются:

1. Комплексное использование сырья диктуется увеличивающимися темпами роста промышленных производств, загрязняющих окружающую среду, а также необходимостью экономного их расходования, поскольку запасы минерального сырья ограничены, а цены на него непрерывно возрастают..

Отходы производства – это неиспользованная или недоиспользованная часть сырья.

Рациональное комплексное использование сырья позволяет уменьшить количество недоиспользованных веществ, увеличить ассортимент готовых продуктов, выпускать новые продукты из отходов.

2. Создание принципиально новых и совершенствование действующих технологий.

3. Создание замкнутых водо - и газооборотных циклов, позволяющих избежать загрязнения окружающей среды .

4. Кооперирование предприятий, создание территориально-

производственных комплексов.

5. Применение альтернативных источников энергии - использование возобновляемых источников энергии (ветра, природного тепла, солнца, воды и пр.). К данным источникам относятся: гидроэнергетика , ветроэнергетика биоэнергетика, геотермальная энергетика, гелиоэнергетика, морская энергетика, волновая энергетика, энергетика течений и приливов, использование разности температур слоев морской воды, водородная энергетика.

8.4 Экологическая экспертиза

Экологическая экспертиза - это оценка уровня возможных негативных воздействий намечаемой и действующей хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы.

Цель экологической экспертизы - обеспечение экологической безопасности развития общества, его производительных сил, человека, его жизни и здоровья, а также окружающей его среды.

Объектами

Проекты и технико-экономические обоснования (ТЭО) строительства и эксплуатации хозяйственных сооружений, а также действующие предприятия и комплексы;

Нормативно-техническая документация на создание новой техники, технологий, материалов, а также работающее оборудование;

Проекты нормативных и административных актов и действующее законодательство.

Субъектами экологической экспертизы являются:

Законодательные и исполнительные органы государственной власти, а также суды различных уровней;

Специализированные правительственные организации (комитеты, комиссии, агентства, министерства);

Специализированные неправительственные организации (частные,

общественные, кооперативные).

8.5 Мониторинг окружающей среды

Мониторингом окружающей среды - это система наблюдений, оценки и прогноза, позволяющая выявить изменение состояния окружающей среды под влиянием антропогенной деятельности.

Цель экологического мониторинга - информационное обеспечение управления природоохранной деятельностью и экологической безопасностью.

Систему экологического законодательства Республики Казахстан возглавляет Закон РК «Об охране атмосферного воздуха». Согласно Закона производственный мониторинг обязан вести юридическое лицо – природопользователь.

Наблюдения осуществляются по физическим, химическим и биологическим показателям. Используются данные от стационарных (постоянные посты наблюдения) и мобильных (автомобили-лаборатории, аэрокосмических средства и др.) систем .

Выделяют следующие виды мониторинга :

1. Глобальный (биосферный) мониторинг осуществляется на основе международного сотрудничества, позволяет оценить современное состояние всей природной системы Земли.

2. Национальный мониторинг осуществляется в пределах государства специально созданными органами.

3. Региональный мониторинг осуществляется в пределах крупных районов, интенсивно подверженных антропогенному воздействию.

4. К локальному мониторингу относятся наблюдения за воздушной средой различных зон города, промышленных и сельскохозяйственных районов и отдельных предприятий.

Являясь частью природы, человек на протяжении многих столетий использовал ее дары для развития технологий и во благо людской цивилизации, нанося при этом колоссальный и непоправимый вред окружающему пространству. Современные факты ученых свидетельствуют о том, что пора задуматься о разумном использовании природы, потому что бездумная растрата земных ресурсов может привести к необратимой экологической катастрофе.

Вконтакте

Система природопользования

Современная система природопользования - это целостная структура, охватывающая все области деятельности человека на современном этапе, включая общественное потребление природных ресурсов.

Наука рассматривает природопользование, как комплекс мер по рациональному использованию природных ресурсов, направленных не только на переработку, но и на восстановление, с помощью усовершенствованных способов и технологий. Кроме того, это дисциплина, дающая теоретические знания и практические умения по сохранению и приумножению природного разнообразия и богатства всего мирового пространства.

Классификация природных ресурсов

По происхождению природные ресурсы делят на:

По производственному использованию выделяют:

- Мировой земельный фонд.

- Лесной фонд - часть земельных ресурсов, на которых произрастают деревья, кустарники, травы.

- Гидроресурсы - это энергия и ископаемые озер, рек, морей, океанов.

По степени истощаемости:

Рациональное и нерациональное природопользование

Рациональное природопользование - это непрерывное воздействие человека на окружающее пространство, где он умеет управлять взаимоотношениями с природой на основе ее сохранения и защиты от нежелательных последствий в процессе своей деятельности.

Признаки рационального природопользования:

- Восстановление и воспроизводство ресурсов природы.

- Сохранение земли, воды, животных и растительного мира.

- Бережное извлечение полезных ископаемых и безвредная переработка.

- Сохранение природной среды для жизни человека, животных и растений.

- Поддержание экологического баланса природной системы.

- Регулирование рождаемости и численности населения.

Рациональное природопользование подразумевает взаимодействие всей природной системы на основе поддержания законов экологии, рационализации в использовании, сохранении и приумножении имеющихся ресурсов. В основе сущности природопользования лежат первичные законы взаимного синтеза различных природных систем. Таким образом, под рациональным природопользованием понимают анализ биосистемы, ее бережная эксплуатация, охрана и воспроизводство с учётом не только текущих, но и будущих интересов развития отраслей экономики и сохранения здоровья людей.

Примерами рационального природопользования является:

Текущее положение природопользования показывает нерациональный подход, который приводит к разрушению экологического баланса и весьма тяжелому восстановлению от воздействия человека. Помимо этого, экстенсивная эксплуатация на базе старых технологий обусловила ситуацию, при которой окружающая среда находится в загрязнённом и угнетенном состоянии.

Признаки нерационального природопользования:

Существует довольно большое количество примеров нерационального природопользования, которое, к сожалению, превалирует в хозяйственной деятельности и характерно для интенсивного производства.

Примеры нерационального природопользования:

- Подсечно-огневое земледелие, распашка склонов на возвышенностях, что приводит к образованию оврагов, эрозии почвы и уничтожению плодородного слоя земли (гумуса).

- Изменение гидрологического режима.

- Вырубка леса, уничтожение заповедных зон, избыточный выпас скота.

- Сброс отходов и сточных вод в реки, озера, моря.

- Загрязнение атмосферы химическими веществами.

- Истребление ценных видов растений, животных и рыб.

- Открытый способ добычи полезных ископаемых.

Принципы рационального природопользования

Деятельность человека, в рамках поиска путей по рациональному использованию природных богатств и совершенствования методов экологической безопасности основывается на следующих принципах:

Пути реализации принципов

На современном этапе многие страны реализуют политические программы и проекты в области применения рациональных методов использования природных ресурсов, которые касаются:

Кроме того, в рамках отдельного государства, ведутся работы, направленные на разработку и внедрение региональных планов и мероприятий окружающей среды, а руководство и контроль деятельности в данной области должны осуществлять и государственные и общественные организации. Эти меры позволят:

- обеспечить население экологически безопасной работой на производстве;

- создать здоровую среду для жителей городов и сел;

- уменьшить опасное воздействие от природных катаклизмов и катастроф;

- сохранить экосистему в неблагополучных регионах;

- внедрить современные технологии для обеспечения экологических норм;

- регулировать акты природоохранного законодательства.

Проблема рационального использования природных ресурсов гораздо шире и сложнее, чем может показаться, на первый взгляд. Нужно помнить, что в природе все тесно взаимосвязано и ни один ее компонент не может существовать изолированно друг от друга.

Ущерб, нанесенный в ходе вековой хозяйственной деятельности поправим лишь в том случае, если общество будет осознанно подходить к решению проблем по глобальной экологической ситуации. А это каждодневная работа для отдельной личности, государства и мирового сообщества.

Кроме того, прежде чем сохранять какой-либо биологический субъект, необходимо досконально изучить всю агробиологическую систему, овладеть знаниями и понять суть ее существования. И только познав природу и ее законы, человек сможет рационально пользоваться всеми ее благами и ресурсами, а также приумножить и сберечь для будущего поколения людей.

В современных вузах на первых курсах ввели обязательный предмет изучения – экология. В ходе занятий преподаватель пытается донести до студентов основы экологии и рационального природопользования. Есть разные учебные пособия (Гурова, Хванта, например), но суть везде одна и та же. Давайте мы кратко опишем вам содержание всей дисциплины.

Общие сведения об экологии

В основе охраны природы, как и любой другой науки, лежит теория.

Экология и есть та самая теоретическая (научная) основа природопользования, охраны природы – системы государственных и общественных мер, которые направлены на обеспечение гармоничного взаимодействия природы и общества, что будет способствовать сохранению, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов и среды обитания.

Все, что мы делаем, так или иначе влияет на окружающую нас среду. Но так как мы не в силах просто взять и ничего не делать, следует просто разработать комплекс мер по более рациональному ведению деятельности. Поэтому ученые мужи ввели более корректный термин, нежели экология – рациональное природопользование.

Рациональное природопользование – это режим использования природных ресурсов, который позволяет человечеству получать максимальную пользу при минимальном причинении возможного ущерба природной среде.

В рамках этой дисциплины возникло понятие экологической безопасности – необходимость разработки целого комплекса мер для предупреждения экстремальных естественных или антропогенных (то есть причиненных человеческой рукой) ситуаций в природе.

Вообще заниматься проблематикой рационального природопользования стали еще такие философы-ученые, как Гаузе, Вернадский, Болотов и пр. Последний, кстати, разработал целую систему правил-законов сотрудничества с окружающей средой. Американец Коммонер последовал в том же направлении и сформулировал более четкие правила с теми же основными посылами. Итак, вот они…

Законы Барри Коммонера

Закон 1: все связано со всем

В биосфере существует сложнейшая сеть взаимодействий, которая должна предотвратить необдуманное воздействие на природу со стороны человека, так как это может привести к непоправимым и серьезнейшим последствиям.

С учетом современных реалий было бы разумно немного поправить это понятие до следующего вида: все связано со всем, однако эти связи могут быть в пределах от значительных до крайне незначительных (малых) .

Закон 2: все куда-то девается

Немного напоминает современную формулировку закона о сохранении энергии, не так ли?

Но это правило включает в себя рассмотрение проблемы отходом материального производства. Мы извлекаем из недр земли одни вещества, затем преобразуем их в другие, которые потом рассеиваются обратно по окружающей среде. Но мы при этом совершенно не учитываем, что все это тоже куда-то девается.

Казалось бы, мы всего лишь вернули то, что взяли. Но на самом деле нет – большинство преобразованных нами веществ накапливается в тех местах, которые совершенно не предусмотрены природой.

Это интересно!

С точки зрения экологии грязь – это химические соединения не на своем месте.

Эта проблема сегодня особенно остро стоит сегодня, когда массово производятся одноразовые упаковки и изделия, которые придется куда-то девать, но никто не думает, куда.

Эта проблема хорошо описана в книге "Основы экологии и рационального природопользования" Гурова

Эта проблема хорошо описана в книге "Основы экологии и рационального природопользования" Гурова

Закон 3: природа лучше знает

Природные системы вырабатывались на протяжении миллионов лет, так что не нам нарушать выработанные порядки. Вмешавшись в биологическую эволюцию, мы можем навредить и скорее всего навредим, но прежде всего себе самим.

Закон 4: ничто не дается даром

Или иначе – за все придется платить. Природная среда – глобальная экосистема, представляющая собой единый механизм (или организм). И изымая из него что-то, мы обязаны вернуть это или возместить причиненный ущерб.

Мораль сей басни такова…

Все это к чему… К тому, что мы должны научиться максимально эффективно пользоваться предоставленными нам природой ресурсами. Решить вопрос разумного природопользования можно следующими способами:

- Более глубокое изучение условий пользования природными ресурсами;

- Разработка комплекса мер оптимальных норм пользования;

- Эффективное и щадящее территориальное расположение производства;

- Тщательное продумывание региональных систем хозяйствования;

- Прогнозирование и реальная оценка последствий хоз. деятельности человека и пр.

Это, пожалуй, самые основные моменты, которые вам придется узнать на уроках экологии и рационального природопользования. Ну а если преподаватель решит не только преподнести вам эти знания, но еще и устроить проверку усвоенного материала, вам вовсе не обязательно учить эти сведения. Обратитесь к нашим авторам, и они с радостью помогут написать доклад, реферат, контрольную или если вы захотите !