Закономерности памяти (условия успешного запоминания и воспроизведения) связаны с формами памяти.

Непроизвольное запоминание

Условиями успешного непроизвольного запоминания являются:

- сильные и значимые физические раздражители (звук выстрела, яркий свет прожектора);

- то, что вызывает повышенную ориентировочную деятельность (прекращение или возобновление действия, процесса, необычность явления, его контрастность по отношению к фону и т. п.);

- раздражители, наиболее значимые для данного индивида (например, профессионально значимые предметы);

- раздражители, имеющие особую эмоциональную окраску;

- то, что более всего связано с потребностями данного человека;

- то, что является объектом активной деятельности.

Так, условия задачи, которую мы долго решаем, запоминаются непроизвольно и прочно.

Произвольное запоминание

Но в деятельности человека чаще возникает необходимость специально запомнить что-либо и воспроизвести это в соответствующих условиях. Это произвольное запоминание, при котором всегда ставится задача запомнить, т. е. осуществляется специальная мнемическая деятельность.

В процессе развития человека произвольное запоминание формируется сравнительно поздно (в основном к периоду школьного обучения). Этот вид запоминания интенсивно развивается в учении и .

Условиями успешного произвольного запоминания являются:

- осознание значимости и смысла запоминаемого материала;

- выявление его структуры, логической взаимосвязи частей и элементов, семантическая и пространственная группировка материала;

- выявление плана в словесно-текстовом материале, опорных слов в содержании каждой его части, представление материала в виде схемы, таблицы, диаграммы, чертежа, наглядного зрительного образа;

- содержательность и доступность запоминаемого материала, его соотнесенность с опытом и направленностью субъекта запоминания;

- эмоционально- эстетическая насыщенность материала;

- возможность использования данного материала в профессиональной деятельности субъекта;

- установка на необходимость воспроизведения данного материала в определенных условиях;

- материал, который выступает как средство достижения значимых целей, играет существенную роль в решении жизненных задач, выступает как объект активной умственной деятельности.

При заучивании материала существенно рациональное распределение его во времени, активное воспроизведение материала заучивания.

Мнемотехника

При невозможности установления смысловых связей в разнородном материале используются искусственные приемы облегчения запоминания — мнемотехника (искусство запоминания): создание вспомогательных искусственных ассоциаций, мысленное размещение запоминаемого материала в хорошо знакомом пространстве, привычной схеме, легко запоминающемся ритмическом темпе. Так, со школьных лег всем известен мнемонический прием запоминания последовательности цветов светового спектра: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан».

Произвольная память — целенаправленно организуемая. Исследования показывают, что человек легко удерживает и воспроизводит лишь три-четыре изолированных объекта (при одномоментном их восприятии). Ограниченность объема одномоментного удержания и воспроизведения материала обусловлена ретроактивным и проактивным торможением (торможением, возникающим, соответственно, от последующих и предшествующих воздействий).

Фактор края

Если испытуемому дается ряд из 10 слогов, то первые и последние слоги запоминаются легче, а средние — хуже. Чем объясняется этот факт? Первые элементы не испытывают тормозного влияния со стороны предшествующих впечатлений, а последние члены ряда не испытывают торможения со стороны последующих элементов. Средние же члены ряда испытывают торможение как со стороны предшествующих (проактивное торможение), так и со стороны последующих элементов (ретроактивное, обратнодействующее торможение). Указанная закономерность памяти (лучшее запоминание крайних элементов) называется фактором края .

Если запоминаемый ряд состоит из четырех элементов, то в первую очередь запоминаются первый, второй и четвертый, хуже — третий. Поэтому в четверостишиях следует обратить внимание на третью строку — «ахиллесову пяту» конструкции. Характерно, что именно в третьих строках четверостиший поэты часто допускают нарушения размера, с тем чтобы вызвать к ней повышенное внимание. Вот как звучит, например, первое четверостишие стихотворения Н. М. Языкова «Муза»:

Богиня струн пережила

Богов и грома и булата.

Она прекрасных рук в оковы не дала

Векам тиранства и разврата.

Трудно запомнить перечень из 18 разнообразных предметов. Но перечисление покупок героя «Мертвых душ» Ноздрева не оказывается слишком сложным для запоминания. В этом нам помогает сам автор, который осуществляет необходимую контрастную организацию перечня. «Если ему [Ноздреву] на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось на глаза в лавках: хомутов, курительных смолок, ситцев, свечей, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупитчатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду — насколько хватало денег».

При переходе от запоминания одного сложного материала к запоминанию другого необходимо делать перерывы (минимум на 15 мин), которые предотвращают ретроактивное торможение.

Предположение, что следы не исчезают вовсе, а лишь тормозятся под влиянием других воздействий, подтверждается явлением реминисценции (лат. reminiscentia — воспоминание). Часто при воспроизведении материала сразу после его восприятия количество удержанных в памяти элементов оказывается меньше по сравнению с тем количеством, которое человек может воспроизвести после паузы. Это объясняется тем, что за период отдыха снимается действие торможения.

Для расширения объема произвольной памяти необходимо придавать запоминаемому материалу определенную структуру, группировать его. Вряд ли, например, кто-нибудь сможет быстро запомнить ряд из 16 изолированных цифр: 1001110101110011. Если же сгруппировать этот ряд в виде двузначных чисел: 10 01 11 01 01 11 00 11, то они запоминаются легче. В виде четырехзначных чисел этот ряд запоминается еще легче, так как он состоит уже не из 16 элементов, а из четырех укрупненных групп: 1001 1101 0111 0011. Объединение элементов в группы уменьшает количество тех элементов,которые испытывают проактивное и ретроактивное торможения, позволяет сравнить эти элементы, т. е. включить в процесс запоминания интеллектуальную деятельность.

Рис. 1. Приемы организации произвольного мнемического действия

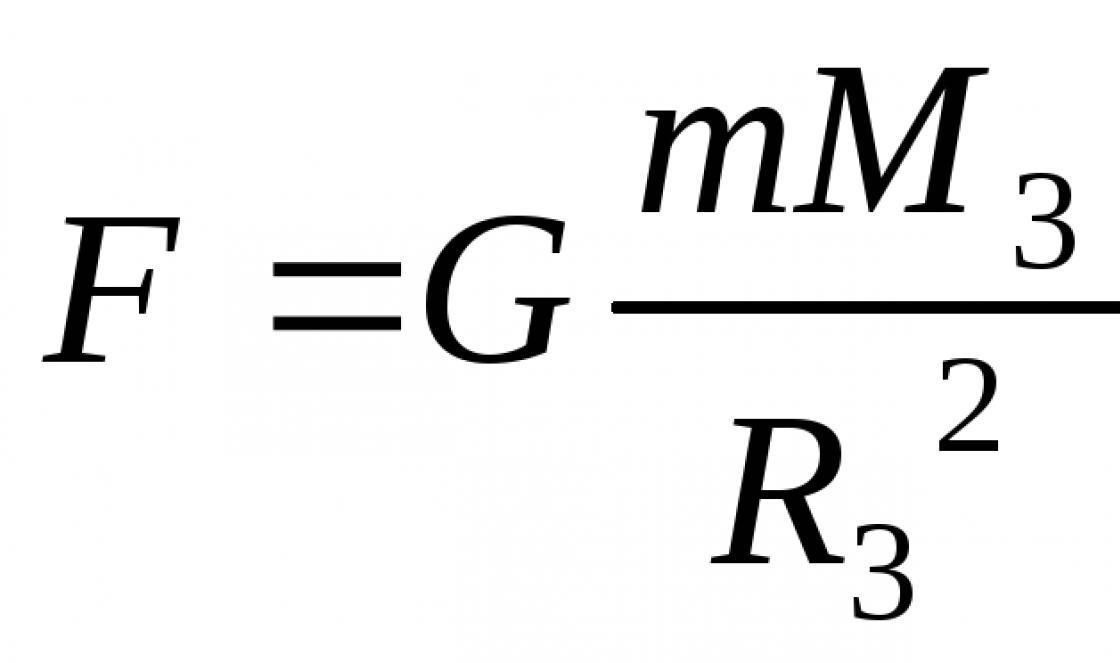

Продуктивность смысловой памяти в 25 раз выше, чем механической памяти. Установление связей, структуры, принципа, закономерности построения объекта — основное условие его успешного запоминания. Трудно механически запомнить цифры 248163264128256, но очень легко запомнить эти же цифры, если установить в ряде цифр определенную закономерность (удвоение каждой последующей цифры). Номер 123-456-789 легко запомнить, найдя принцип его построения (рис. 1).

Произвольное запоминание образного материала также облегчается выявлением принципа его организации (рис. 2).

В экспериментальных исследованиях обнаруживается, что испытуемые «припоминают» большее количество информации, чем то, которое им было предъявлено для запоминания. Если для запоминания дается, например, предложение «Иванов колол сахар», то при его воспроизведении испытуемые часто реконструируют этот материал следующим образом: «Иванов колол сахар щипцами». Этот феномен объясняется непроизвольным подключением к запоминанию суждений и умозаключений индивида.

Итак, память не хранилище статичной информации. Она организуется систематизирующими процессами восприятия и мышления.

Рис. 2. Запомните и воспроизведите в такой же последовательности этот ряд фигур (задание можно выполнить лишь при установлении принципа расположения фигур)

При воспроизведении материала в качестве опоры следует использовать те объекты, которые структурно организовывали поле восприятия, регулировали деятельность субъекта запоминания.

Особой разновидностью воспроизведения являются воспоминания. Воспоминание — отнесение индивидом образных представлений к определенному месту и моменту своей жизни. Локализация воспоминаний облегчается при воспроизведении целостных поведенческих событий, их последовательности.

Воспроизведение, связанное с преодолением трудностей, называется припоминанием . Преодолению трудностей припоминания содействует установление различных ассоциаций.

Воспроизводимые образы предметов или явлений называются представлениями . Они разделяются на виды, соответствующие видам восприятий (зрительные, слуховые и др.).

Особенность представлений — их обобщенность и фрагментарность. Представления не передают с одинаковой яркостью все черты и признаки предметов. Если те или иные представления связаны с нашей деятельностью, то в них на передний план выдвигаются тс стороны объекта, которые для данной деятельности наиболее существенны.

Представления — обобщенные образы действительности. В них сохраняются постоянные признаки вещей и отбрасываются случайные. Представления — более высокая ступень познания, чем ощущение и восприятие. Они являются переходной ступенью от ощущений к мысли. Но представления всегда бледнее, менее полны, чем восприятие. Представляя образ хорошо знакомого объекта, например фасада своего дома, можно обнаружить, что образ этот фрагментарен и несколько реконструирован.

Прошлое восстанавливается с участием мышления — обобщенно и опосредованно. Сознательность воспроизведения неизбежно ведет к категориальному, понятийному охвату прошлого. И только специально организуемая контрольная деятельность — сопоставление, критическая оценка — приближает реконструируемую картину к подлинным событиям.

Материал воспроизведения — продукт не только памяти, но и всего психического своеобразия данной личности.

Материал запоминается в контексте деятельности человека. Прежде всего в памяти откладывается то, что было наиболее актуально, значимо в деятельности человека, с чего начиналась и чем завершалась эта деятельность, какие препятствия возникали на пути к ее осуществлению. При этом одни люди лучше запоминают содействующие, а другие — затрудняющие факторы деятельности.

В межличностных взаимодействиях прочнее запоминается то, что затрагивает наиболее значимые личностные особенности индивида.

Существуют и личностные тенденции к реконструкции хранящегося в памяти материала. Человек запоминает события в таком виде, в каком он их осмысливает в процессе восприятия. Уже элементарный акт синтеза восприятия и памяти — узнавание отличается рядом индивидуальных особенностей. Плохая память на лица может сочетаться с хорошей памятью на другие объекты.

Точность и полнота воспроизведения зависят от внушаемости и конформности индивида, его склонности к фантазированию. Значительные деформации познавательных процессов происходят в эмоционально напряженных состояниях.

Итак, память не склад готовой продукции. Ее материал подвержен личностной реконструкции. Личностная реконструкция воспроизводимого материала может проявляться в искажении смыслового содержания исходного материала, иллюзорной детализации воспроизводимого события, объединении разрозненных элементов, разъединении связанных элементов, замене содержания другим сходным содержанием, пространственном и временном смешении событий или их фрагментов, утрировании, акцентировании личностно значимых сторон события, смешении функционально однотипных объектов.

В памяти человека сохраняется не только фактическая сторона событий, но и соответствующая их интерпретация. Осмысленное запоминание характеризуется включенностью материала в семантическое (категориально-понятийное) поле индивида. Репродукция, восстановление прошлых воздействий не является «слспком» этих воздействий. Степень расхождения представлений и реальных событий у разных людей неодинакова. Она зависит от типа высшей нервной деятельности индивида, структуры индивидуального сознания, ценностных установок, мотивов и целей деятельности.

Интенсивно функционирует и за порогом сознания. В настоящее время она моделируется с помощью электронно-вычислительных машин. Однако эти машины обеспечивают лишь хранение информации, тогда как память человека — постоянно самоорганизующийся процесс, психический механизм, интегрирующий результаты всех психических процессов, механизм сохранения непосредственно воспринимавшейся и логически переработанной информации.

У некоторых людей могут возникать полные, яркие представления после однократного и непроизвольного восприятия объекта. Такие образы представления называются эйдетическими (от греч. eidos — образ). Иногда происходит непроизвольное, навязчивое, цикличное всплывание образов — персеверация (лат. perseveratio — упорство).

Память базируется на тех психических процессах, которые совершаются при первичной встрече с запоминаемым материалом. Соответственно и при воспроизведении основную роль играет актуализация материала по функциональным связям его элементов, их смысловому контексту, структурной взаимосвязи его частей. А для этого материал в процессе запечатления должен быть четко проанализирован (расчленен по структурно- смысловым единицам) и синтезирован (концептуально объединен). Резервы человеческой памяти неисчерпаемы.

По расчетам известного кибернетика Дж. Неймана, мозг человека может вместить весь объем информации, хранящийся в крупнейших библиотеках мира. Александр Македонский знал в лицо и по имени всех солдат своей многотысячной армии. А. А. Алехин мог играть по памяти (вслепую) с 40 партнерами одновременно.

Некто Э. Гаон знал наизусть все 2,5 тыс. книг, прочитанных им за свою жизнь, и мог воспроизвести любой отрывок из них. Известны многочисленные случаи выдающейся образной памяти людей художественного типа. В. А. Моцарт мог записать большое музыкальное произведение, прослушав его только один раз. Такой же музыкальной памятью отличались композиторы Л. К. Глазунов и С. В. Рахманинов. Художник Н. Н. Ге мог по памяти точно изобразить то, что он видел лишь однажды.

Человек непроизвольно запоминает все, что привлекает его внимание: пленительные краски весенних вечеров, изящные очертания старинных соборов, радостные лица близких ему людей, запахи моря и соснового бора. Все эти многочисленные образы составляют образно-интеллектуальный фонд его психики.

Каждый человек имеет возможность значительно расширить объем памяти. При этом необходимо дисциплинировать интеллект — выделять существенное на фоне второстепенного, активно воспроизводить нужный материал, широко использовать мнемонические приемы. Привычка запоминать нужное закрепляется, как и любой другой навык. Школьный фольклор о «пифагоровых штанах» и о «каждом охотнике, желающем знать, где сидит фазан» свидетельствует о неистребимом стремлении нашего ума найти схему, ассоциацию даже там, где невозможно установить логические связи.

У каждого человека имеются особенности его памяти: у одних людей сильна словесно-логическая память, у других — образная; одни запоминают быстро, другим нужна более тщательная обработка запоминаемого материала. Но во всех случаях необходимо избегать того, что вызывает проактивное и ретроактивное торможение. А при первых трудностях воспроизведения следует использовать явление реминисценции.

Запоминание без мнемической направленности, без намерения запомнить называют непроизвольным .

Оно обеспечивает сохранение большей части нашего опыта, однако стало изучаться позже произвольного и долгое время считалось неточным, непрочным, запечатлевающим «случайные» факты, не вошедшие в поле внимания. Действительно, есть немало данных, которые, на первый взгляд, подтверждают такое мнение. Например, при инсценировке драки было получено лишь 47% правильных ответов от наблюдавших ее детей. Или человек, повторявший каждый день вслед за женой молитву и произнесший ее около 5000 раз, не смог прочитать ее наизусть, когда его попросили это сделать, но выучил текст молитвы после этого за несколько повторений. Хорошо известны также неполнота, неточность и противоречивость свидетельских показаний, что впервые было описано и проанализировано В. Штерном еще в начале XX в. Однако проведенные позже исследования П.И. Зинченко и А.А. Смирнова показали, что проблема эффективности или неэффективности непроизвольного запоминания намного сложнее.

Смирнов неожиданно для испытуемых просил их вспомнить все, что они запомнили по дороге из дома на работу, или же (во второй серии опытов) предлагал им рассказать, что происходило в течение научного совещания, на котором они присутствовали за неделю до опытов. Был сделан вывод о зависимости непроизвольного запоминания от основной линии деятельности, в ходе которой оно осуществлялось, и от мотивов, определяющих эту деятельность. Испытуемые чаще всего вспоминали то, что делали (а не о чем думали), что способствовало или препятствовало достижению цели, а также нечто странное, необычное. Запоминались и те положения из выступлений, которые были тесно связаны с кругом знаний и интересов испытуемых. Зинченко при изучении непроизвольного запоминания предлагал испытуемым выполнять задания, требующие разной интеллектуальной активности. Он установил, что эффективность запоминания зависит от того, является ли запоминаемое целью деятельности или лишь средством ее выполнения. Другой фактор - это степень, уровень интеллектуальной активности. Высокая интеллектуальная активность необходима для того, чтобы компенсировать отсутствие мнемической направленности. Именно поэтому, например, непроизвольно лучше запоминались числа из задач, которые придумывал сам испытуемый, а не те, которые были в задачах, предлагаемых для решения в готовом виде.

Сравнительные исследования эффективности произвольного и непроизвольного запоминания показали, что при глубоком проникновении в смысловое содержание материала, при мыслительной переработке воспринятого, даже без мнемической задачи материал сохраняется в памяти прочнее, чем то, что запоминалось произвольно, но без активной интеллектуальной деятельности. В то же время там, где непроизвольное запоминание более продуктивно, чем произвольное, это преимущество у детей с возрастом ослабляется, так как более высокое умственное развитие обусловливает меньшую интеллектуальную активность при выполнении предлагаемых заданий.

Непроизвольное запоминание зависит от отношения деятельности к намерениям и потребностям. Эффект Б.В. Зейгарник заключается в том, что испытуемые, которым предлагают ряд заданий, при неожиданной просьбе вспомнить эти задания называют больше прерванных, незавершенных видов деятельности. Эффект объясняют отсутствием разрядки напряжения, которое создается «квазипотребностью» выполнить деятельность. Он зависит, однако, от многих факторов, и, в частности, при высокой мотивации, когда на первый план выходят мотивы, связанные с защитой Я, зависимость меняется на обратную: воспоминания о «неприятных» задачах, о неудачах подавляются.

Сложным является вопрос о влиянии эмоций на эффективность непроизвольного запоминания. По Фрейду, то, что имеет яркую негативную окраску, вытесняется в бессознательное. Другие авторы (например, Блонский) получали в экспериментах иные данные, отмечая, что навряд ли забывание неприятного полезно для жизни. Ясно лишь, что обычно эмоциональная окраска улучшает запоминание по сравнению с запоминанием эмоционально нейтрального материала. С. Л. Рубинштейн считает невозможным однозначный ответ на вопрос о том, приятное или неприятное запоминается лучше. К сожалению, механизмы влияния эмоций на запоминание до сих пор изучены плохо.

В современной когнитивной психологии к обсуждаемому вопросу самое прямое отношение имеет модель «уровня обработки», предложенная Ф. Крейком и Р. Локхартом. Согласно этой модели, память является побочным продуктом обработки информации, а сохранение ее следов прямо зависит от глубины обработки. Поверхностный, сенсорный анализ менее эффективен для запоминания, чем, например, семантический. Эта модель, по сути сходная с более ранними взглядами Смирнова и Зинченко, подвергается критике, однако она хорошо объясняет многие факты (например, запоминание текста роли актером при работе над ней или запоминание следователем тех трудных дел, которые он вел). Показано также, что студенты, склонные к глубокой обработке учебного материала, лучше запоминают его (Р. Шмек). Полезна и «личностная разработка» материала, например, поиск событий из личного опыта, соответствующих изучаемым закономерностям, или попытки использовать эти закономерности на практике.

Непроизвольное запоминание – это продукт и условие осуществления познавательных и практических действий.

Для продуктивности непроизвольного запоминания важно то место, которое занимает в деятельности данный материал. Если материал входит в содержание основной цели деятельности, он запоминается лучше, чем в том случаекогда он включен в условия, способы достижения этой цели.

Пример1: В опытах школьникам 1 класса и студентам давали решить пять простых арифметических задач, после чего неожиданно для испытуемых им предлагали припомнить условия и числа задач. Школьники 1 класса почти в три раза больше запомнили чисел, чем студенты. Это объясняется тем, что у первоклассника умение сложения и вычитания ещё не стало навыком. Оно является для учеников 1 класса содержательным целенаправленным действием. Оперирование числами составляло у первоклассников содержание цели этого действия, в то время как у студентов оно входило в содержание способа, а не цели действия.

Материал, занимающий различное место в деятельности, приобретает различное значение. Поэтому он требует различной ориентировки и по-разному подкрепляется. Содержание основной цели требует более активной ориентировки и получает действенное подкрепление как достигнутый результат деятельности и потому лучше запоминается, нежели то, что касается условий достижения цели.

Пример2 : Простой текст – текст средней сложности- сложный текст с составлением плана.

Непроизвольно запоминается лучше тот материал, который вызывает активную умственную работу над ним.

Непроизвольное запоминание будет тем более продуктивным, чем более заинтересованно мы отнесёмся к содержанию выполняемой задачи. Так, если ученика интересует урок, он запоминает его содержание лучше, чем тогда, когда школьник слушает только для «порядка».

Произвольное запоминание – это продукт специальных мнемических действий, т е таких действий, основной целью которых будет само запоминание. Продуктивность такого действия также связана с особенностями его целей, мотивов и способов осуществления. При этом, как показали специальные исследования, одно из основных условий произвольного запоминания – четкая постановка задачи запомнить материал точно, полно и последовательно. Различные мнемические цели влияют на характер самого процесса запоминания, на выбор различных его способов, а в связи с этим и на результат.

Большую роль в произвольном запоминании играют мотивы, побуждающие запоминать. Сообщаемая информация может быть понята и заучена, но не приобретая для школьника устойчивой значимости, может быстро забыться. Люди, у которых недостаточно воспитано чувство долга и ответственности, часто забывают многое из того, что им надопомнить.

Мнемические приёмы(Шариков)

- Аналогия, ассоциация,

- Систематизация материала,

- Повторение,

- Установление логических связей,

- Перекодирование (лекция своими словами),

- Эффект прерванного действия,

- Легче запомнить кусочками,

- Использование развитого вида памяти.

В условиях одинаковых способов работы с материалом (например: классификация объектов) непроизвольное запоминание, оставаясь более продуктивным у детей дошкольного и младшего школьного возраста, постепенно теряет свое преимущественно у учащихся средних классов и у взрослых, уступая место произвольному запоминанию.

Не только непроизвольное, но и произвольное запоминание имеет свои резервы. Исследования показывают, что для успешного запоминания нужно, чтобы в сознании у школьника была своеобразная внутренняя установка на обязательное запоминание. В момент работы с материалом он должен отдавать себе приказ: "Осмыслить и запомнить!".

Процесс такого произвольного запоминания складывается из двух взаимосвязанных этапов.

Первый этап произвольного запоминания

На первом этапе ученик выполняет первую часть самоприказа, то есть осмысливает материал. Для этого он медленно прочитывает заданный текст, стремясь понять его общую идею.

Решающую роль здесь играют три момента, которым надо обязательно научить учеников. Обычно до этого доходят, став взрослыми людьми, и то далеко не все применяют. А жаль, "поезд" школы уже ушёл.

- Непрерывное присутствие в сознании ученика произвольной установки на максимальную активизацию воображения для того, чтобы в его образах как можно ярче отражались описываемые предметы, явления, события. Воображение помогает школьнику запоминать не механически, а понимая смысловые связи между словами. "Чтобы лучше запомнить, я читаю и одновременно представляю себе то, что прочитал", - к сожалению, подобным образом поступают весьма немногие.

- Непрерывное сопоставление воспринятой информации с теми знаниями, которыми ученик уже обладает в данной области, с его жизненным опытом. На этой основе отдельные элементы, части материала классифицируются по степени новизны для школьника. Здесь надо поступать следующим образом. Читая, ученик попутно отмечает про себя: "Это я уже знаю"; "Этот факт частично уже знаком, я встречался с ним там-то и там-то..."; "А это совсем незнакомый материал, его нужно будет прочитать специально, более вдумчиво". Можно читать с карандашом в руках, делая соответствующие пометки. Таким образом, материал воспринимается как частично знакомый, что значительно облегчает произвольное запоминание

- Непрерывное сопоставление содержания отдельных предложений и выделение, таким образом, в тексте главного и второстепенного (вспомогательного); определение основной идеи запоминаемого материала.

Только одна реализация таким вот образом установки на осмысление текста дает в плане запоминания такой значительный эффект, что некоторые ученики (особенно старшеклассники) работу по усвоению заданного материала на этом прекращают. Понять их можно: ведь выполнение второй части самоприказа (то есть собственно запоминания материала) связано с многократными однообразными повторениями, которые, конечно же, особого интереса вызвать не могут. Одна из десятиклассниц по этому поводу написала в анкете: "Читаю и стараюсь понять. Если не понимаю, перечитываю во второй раз, в третий, пока не пойму. Специально запоминать не люблю".

Второй этап произвольного запоминания

И все же, если необходимо добиться глубокого и прочного запоминания, приходится осуществлять и второй - "мнемический" этап, в котором решающая роль принадлежит волевым качествам ученика.

На "мнемическом" этапе произвольного запоминания материал фактически отрабатывается по отдельным предложениям. Прочитав очередное предложение, ученик воспроизводит его на уровне внутренней речи ("про себя"), совершая при этом самоконтроль по тексту.

Уверенность в себе и произвольное запоминание

Важным условием успешного произвольного запоминания является уверенность ученика в том, что с заданием он справится. Психологи доказали это в таком эксперименте.

Подросткам и старшеклассникам был дан текст на произвольное запоминание. Затем, независимо от результатов, по случайному принципу их поделили на две группы.

- Одной группе было сказано, что здесь собраны те, кто обладает очень хорошей памятью, позволяющей решать самые сложные задачи на запоминание.

- Учащимся второй группы - наоборот: что у каждого из них память имеет то или иное слабое звено.

Затем в обеих группах провели одинаковый контрольный тест. Во второй группе, где уверенность учеников в возможности успешно справиться с заданиями на запоминание была в определенной степени подорвана, результаты оказались на 10% ниже, чем в первой.

Отсюда важный для педагогов и родителей вывод

Всех учеников, а особенно тех, кто имеет слабую память, нужно всячески убеждать в реальности достижения хороших результатов при условии старательного отношения к выполнению заданий на запоминание.

"Повторение - мать учения"

Значительное внимание следует уделять организации повторений. При этом необходимо помнить, что термин "повторение" может означать:

- повторение сразу после прочтения на уровне внутренней речи "про себя",

- воспроизведение воспринятого в плане громкой речи (активное повторение),

- объединение (чередование первого и второго видов).

Как свидетельствуют исследования, наилучшие результаты дает такое соотношение, когда на активное повторение отводится приблизительно 40% времени, потраченного в целом на усвоение данного материала.

Важно, чтобы переход от повторных восприятий к активному повторению не был преждевременным, ибо в противном случае ученик вынужден будет постоянно заглядывать в текст. Конечно, в принципе делать это можно и нужно, но только для того, чтобы убедиться в точности (а значит, в подготовленности) осуществляемого процесса. Сигналом для такого перехода должно служить появление у ученика "чувства знания". Первая же попытка воспроизведения покажет, насколько точно это чувство. Чаще всего оно подводит тех детей, умственная деятельность которых характеризуется повышенной импульсивностью (холерический и меланхолический темпераменты).

Для воспитания у учеников уверенности в своих силах и усовершенствования "чувства знания" следует рекомендовать им шире использовать разнообразные технические средства - от таких элементарных, как карточки для заучивания слов иностранного языка (с одной стороны - иностранное слово, с другой - эквивалент на родном языке), и до более сложных, скажем, аудиозаписи. "При заучивании стихов и отрывков прозы, - сообщает один из семиклассников, - записываю свои декламации на аудио и тут же прокручиваю записанное". И опять-таки - сообщения об использовании данного приема встречаются в анкетах крайне редко.

Произвольное запоминание (англ. voluntary memorizing) - процесс запоминания, который осуществляется в форме сознательной деятельности, имеющей мнемическую направленность (мнемическую установку) и включающей совокупность специальных мнемических действий. Среди условий продуктивности произвольного запоминания центральное место занимает использование рациональных приемов. Один из важнейших приемов - составление плана запоминаемого материала. Большое значение имеют сравнение, классификация, систематизация материала. Необходимое условие прочности П. з. - повторение, в результате которого следы повторно протекающих процессов становятся более прочными. Кроме того, повторение создает предпосылки большей осмысленности запоминания, более глубокого, полного запоминания материала.

В.Я. Ляудис (1976) рассматривает Произвольное запоминание как особое мнемическое действие, связанное с построением и воспроизведением образа объекта, необходимого в последующей деятельности. Реализация этой цели обеспечивается системой ориентировочно-исследовательских и исполнительных операций, образующих психологический механизм П. з. См . также Мнемическая деятельность , Непроизвольное запоминание , Памяти виды , Память . (Т.П. Зинченко)

Психологический словарь. И. Кондаков

Произвольное запоминание

- Категория - форма запоминания.

- Специфика - для лучшего сохранения материала в памяти происходит намеренное использование специальных средств. В зависимости от мнемических целей и используемых мнемических приемов эффективность произвольного запоминания различна. При формулировке тех или иных мнемических задач, когда определяется, насколько полно, точно и надолго надо запомнить, происходит ориентировка на выделение различных признаков исходного материала и актуализируются определенные способы и стратегии запоминания. Как показывает практика достаточно эффективными являются следующие приемы: смысловая группировка и выделение ключевых элементов структуры запоминаемой информации; связывание нового материала с ранее усвоенным.

Глоссарий психологических терминов. Н. Губина

Произвольное запоминание - запоминание, при котором происходит намеренное использование специальных средств для лучшего сохранения материала в памяти. В зависимости от мнемических целей и используемых мнемических приемов эффективность произвольного запоминания различна. При формулировке тех или иных мнемических задач, когда определяется, насколько полно, точно и надолго надо запомнить, происходит ориентировка на выделение различных признаков исходного материала и актуализируются определенные способы и стратегии запоминания.

Как показывает практика достаточно эффективными являются следующие приемы: смысловая группировка и выделение ключевых элементов структуры запоминаемой информации; связывание нового материала с ранее усвоенным.

Неврология. Полный толковый словарь. Никифоров А.С.

Оксфордский толковый словарь по психологии

нет значения и толкования слова

предметная область термина