Редакция журнала "Наука и жизнь" обратилась к академику Валентину Лаврентьевичу Янину, бессменному с 1960 года руководителю Новгородской археологической экспедиции, с просьбой рассказать о последней, поистине сенсационной находке, сделанной летом 2000 года в наиболее древней части города, расположенной к югу от Новгородского кремля.

Великий Новгород продолжает отдавать археологам сокровища своей древности. Мне - участнику открытия первых берестяных грамот в 1951 году - довелось теперь пережить ещё один звёздный час отечественной археологии, во второй раз испытать высшее счастье немыслимого первооткрытия… Расскажу по порядку.

13 июля 2000 года (верь после этого в несчастливые цифры!) , в конце рабочего дня, на лабораторный стол экспедиции из раскопа Троицкий-12 , которым руководит Александр Николаевич Сорокин, легла небывалая находка. Три деревянные дощечки (как выяснилось в дальнейшем, изготовленные из древесины липы) , толщиной в один сантиметр и скреплённые деревянными же шпонками. Находка оказалась древней рукописью или древней книгой. Её размер 19 × 15 сантиметров. Две внешние дощечки служили обложками. Первая украшена изображением креста и скупым орнаментом, её внутренняя сторона имела заполненное воском углубление. На воске красивейшим мелким почерком написаны 23 строки некоего текста. Так же устроена и вторая обложечная дощечка: на внутренней, навощённой стороне - текст, а внешняя, как и первая, несёт изображение креста. Помещённая между ними ещё одна дощечка имела заполненные воском углубления с двух сторон и, следовательно, тексты на обеих сторонах.

В книге, таким образом, всего четыре исписанные страницы. Лучше сохранилась первая дощечка деревянного кодекса. Большие куски текста на других обвалились и дошли до нас в виде осыпи восковых кусочков с отдельными буквами или группами букв. Но, к счастью, значительные фрагменты второй, третьей и четвёртой страниц сохранились на своих местах.

Сознаюсь, при взгляде на почти полностью сохранившийся текст первой страницы у меня потемнело в глазах. Мне казалось, что от волнения я не смогу прочесть ни одного слова… Причины столь сильного волнения объяснимы и извинительны. Находка была извлечена из достоверно датированных слоёв конца Х - первой четверти XI века. Судите сами. Выше её расположены остатки первого венца большого сруба, датированного методами дендрохронологии 1036 годом. Деревянный кодекс залегал 20-ю сантиметрами глубже. Примерный расчёт динамики накопления культурного слоя в пределах Троицкого-12 раскопа равен одному сантиметру в год. Значит, вероятная дата нашей находки - примерно второе десятилетие XI века. Между тем древнейший известный манускрипт, написанный кириллическим письмом, датируется 1056–1057 годами. Это знаменитое Евангелие, изготовленное по заказу новгородского посадника Остромира. Все остальные самые древние кириллические рукописи относятся также ко второй половине и концу XI столетия. Значит, на лабораторный стол легла рукопись на полвека более ранняя! А стало быть, эта находка - великое событие в истории не только русской, но и болгарской, и сербской, и хорватской, и македонской культур, поскольку во всём славянском мире не существует более ранней датированной рукописи, нежели "Остромирово Евангелие"… Было от чего дрожать рукам и темнеть в глазах!

Но вот зрение прояснилось, и посреди страницы глаз усмотрел первую понятную фразу: "От запрещения Твоего, Боже Ияковль, воздремашяся вседшеи на коня". Итак, священный текст. Рука тянется к Псалтыри как к самому популярному в христианстве произведению, а последовательный просмотр этой великой книги находит соответствующее место в 75-м псалме Асафа. Рядом - выше и ниже - то, что в этом псалме предшествует прочитанному стиху, и то, что следует за ним.

Уцелевшие фрагменты остальных страниц обретают свои места в продолжении 75-го псалма и в написанном вслед за ним 76-м псалме Асафа. Постепенно выясняется, что на второй странице помещено окончание 75-го псалма и начало 76-го, на третьей странице - продолжение 76-го, на четвёртой - окончание 76-го, затем пустое место объёмом в несколько строк, а за ним - 4–6 стихи 67-го псалма Давида. Когда это окончание было прочитано, нас постигло недоумение. Почему текст 67-го псалма не имеет общеизвестного начала: "Да воскреснет Бог и расточатся враги его"? Выяснилось, что это начало существовало, но было стёрто, чтобы освободить место для окончания 76-го псалма. Иными словами, восковой кодекс оказался палимпсестом. На нём когда-то сначала написали один текст, стёртый затем для написания другого. "Церы" (так называются навощенные для письма дощечки) служили подобно грифельной или нынешней школьной доске, используемой для помещения на них "бегущих строк". Сравнение с грифельной доской весьма значительно: не служила ли "Новгородская Псалтырь" пособием для обучения грамоте?

Задумаемся о хронологическом контексте находки. Только что, лет 20–25 назад, в Новгороде принято христианство. Следовательно, перед нами одна из тех книг, которую читали первые принявшие крещение новгородцы. Одна из первых книг, по которой многие из них могли учиться письму. Ведь именно Псалтырь на протяжении столетий была самой обиходной книгой, из которой наши предки брали уроки чтения и письма. Многие псалмы, звучавшие ежедневно во время церковной службы, христиане знали наизусть. Существовало немало людей, наизусть помнивших все тексты этой книги. В этой связи назову один эпизод, связанный с чтением новгородского кодекса. В конце 76-го псалма есть слова - "В море путь Твой". На сердце потеплело от мысли, что именно парафразом этих строк является знаменитое место в стихотворении А.С. Пушкина "19 октября" (1825 года) , обращённое к его лицейскому другу Ф.Ф. Матюшкину, ставшему мореплавателем: "С лицейского порога ты на корабль перешагнул шутя, и с той поры в морях твоя дорога…"

Предположение об учебном предназначении нашей находки подтвердилось блестящим образом. Оказалось, что на бортиках цер имеются плохо различимые процарапанные надписи, сделанные тем же почерком, что и текст на воске. Прочесть их довелось академику Андрею Анатольевичу Зализняку, который на протяжении многих дней не разгибал спины, освещая дощечки под разным углом, используя лупу и максимально напрягая зрение. Вот часть этих надписей: "Без чину службы и часов же всех, без отпевания душ" (то есть "Не для церковной службы и не для чтения над умершими") ; "Без от себе прогнания всех людей, без отлучения алчущих знания" (то есть "Для привлечения всех людей, для алчущих знания") . Последняя фраза прямо утверждает учебное предназначение кодекса. И далее: "Сия книга Псалтырь - сиротам и вдовицам утешение мирное, странникам недвижимое море, рабичищем несудимое начинание".

А.А. Зализняк установил, что "Новгородская Псалтырь" написана русским человеком. Её язык, разумеется, старославянский (древнеболгарский) ; до сих пор богослужение в русской церкви ведётся на старославянском языке. Однако в тексте нашей книги встретилось около полутора десятка таких ошибок, какие не мог сделать болгарин, серб или хорват, а мог сделать только русский человек. Во всех языках, кроме древнерусского, чётко различались буквы "У" и "Юс большой", обозначавшие разные звуки. "Юс" передавал носовой звук, отсутствующий у русских. Между тем в новгородской находке употребляются обе эти буквы, но делается это безразлично: писец пишет "У" вместо "Юс" и "Юс" вместо "У". Был ли он киевским миссионером или новгородцем, неясно, да это и не так уж важно перед значительностью самой находки.

В славянском мире существует несколько древних кириллических рукописей, не имеющих даты в тексте и датированных без особой уверенности XI веком. "Новгородская Псалтырь" станет тем эталоном, с которым исследователи будут их сравнивать в поисках истинной даты. И если сегодняшние учебники отечественной истории немыслимы без упоминания берестяных грамот, будущие учебники рассказ о русской письменной культуре будут начинать с нынешней находки.

Находка древнейшей книги породила немало трудных проблем. Одна из них - реставрация кодекса. Он сохранился потому, что древесина дощечек насквозь пропитана влагой, препятствующей проникновению к ним воздуха. Следовательно, на протяжении тысячи лет не возникало ситуации, при которой микроорганизмы разрушают древесину гниением. Стабилизация древесины, возвращение её в сухое и твёрдое состояние базируются на методах, которые в нашем случае разрушили бы воск и нанесённые на нём тексты. Мы должны были снять воск и перенести его на другую основу. Мировая реставрационная практика не знает подобного прецедента. После мучительных колебаний за эту ответственнейшую работу взялся опытный реставратор, художник и скульптор Владимир Иванович Поветкин, золотые руки которого возвратили на место большинство осыпавшихся фрагментов. Одновременно удалось выявить наличие едва различимых процарапанных текстов на дощечках под снятым воском, что требует сохранить их в демонтированном виде для дальнейшего изучения, а воск вернуть не на подлинные дощечки, а на их копии.

Находке древнейшей славянской книги предшествовало ещё одно замечательное открытие. В слое первой трети XI века был обнаружен небольшой лист бересты. На обеих сторонах его процарапаны изображения человеческих фигур: на одной изображен Христос, на другой - святая Варвара в короне, с мученическим крестом в руке и надписью её имени.

Находка сразу же породила проблему. Усадьба, на которой она обнаружена, находится на древней Черницыной улице, получившей своё название от некогда расположенного на ней девичьего Варварина монастыря. Разумеется, в первой трети XI века никакого монастыря здесь быть ещё не могло: самые ранние русские монастыри возникают лишь во второй половине XI века, а новгородский Варварин монастырь впервые упомянут в летописи под 1138 годом. Оказывается, святая Варвара особенно почиталась на славянском побережье южной Балтики, а именно оттуда в Новгород пришли славянские первопоселенцы, их потомки и в дальнейшем не теряли связей со своей прародиной. Святую Варвару считали покровительницей рыбаков и мореходов. И действительно, в тех слоях, в которых обнаружена эта находка, предметы, связанные с рыболовством, встречены в изобилии.

И ещё одна любопытная деталь. Под ёизображением святой Варвары на бересте нацарапана дата, которую А.А. Зализняк прочёл как 6537 год (от сотворения мира) , что соответствует 1029 году н. э. Первая, третья и четвёртая цифры переданы славянскими знаками, а вторая, как разъяснил филолог С.Г. Болотов, - латинским знаком. Значит, изобразил святую Варвару человек, который затруднился передать цифру, обозначающую 500, по-славянски, но знал, как её пишут в соответствии с западной традицией.

Можно полагать, что принесённое в Людин конец Новгорода почитание святой Варвары оказалось столь прочным, что в её честь спустя несколько десятилетий после 1029 года именно здесь был основан монастырь.

И вообще для интересу, текст апокрифической тетралогии "От язычества к Христу", прочтенной Зализняком и Изабель Валлотон на дощечках Новгородского кодекса начала XI века (найден 13 июля 2000 года).

Публикую не так, как в журнале "Русский язык в научном освещении", а в более "удобоваримом" виде, как для какой-нибудь хрестоматии Гудзия. А именно: введены современные знаки препинания (деление на фразы, кроме двух мест в последних двух текстах, соответствует авторскому разграфлению внутри кодекса), раскрыты титла (точнее, сокращения, ибо реальных титл не видно), немного упрощена орфография (см. ниже). Не всегда я следовал ныне принятым пунктуационным правилам: например, требуемая Розенталем расстановка запятых "Х, и Y, и Z", на мой субъективный взгляд, кое-где исказила бы интонационную торжественность текста. Деление на строки соответствует делению на "звенья текста" (примерно отвечающие строкам оригинала) по Зализняку и Валлотон.

Как всегда, ять передаю как Ь. Юсов нету, вместо них у, ю, я. Знаю, что юникод умеет передавать юсы (как, впрочем, и ять), но все равно в большинстве браузеров они выйдут криво. Впрочем, этимологическое [u] в Кодексе пишется всегда как оу, так что юс большой (у) опознаваем, если кому-то очень надо. Кодекс одноеровый, так что вместо ь пишется всегда ъ.

В этой заметке, как пишут иные в интернете, слишком много буков. Но наберитесь сил и дочитайте до конца, ибо открытие Новгородского кодекса кардинально меняет взгляд на то, что мы называем русской историей.

Вечером 13 июля 2000 года археологическая экспедиция

Валентина Янина на ставшем уже знаменитым Троицком раскопе в Новгороде обнаружила предмет, который стоит рассматривать как принадлежащий времени в целом, в любом случае российскому времени. Мне сложно себе представить, чтобы что-то из существующего в этом мире было в большей степени про историю нашей страны.

Разумеется, предмет этот - книга.

***

До середины XX века было общеизвестно, что средневековая Русь, в отличие от средневековой и античной Европы, не использовала одного из самых обычных еще во времена Гомера предметов для письма - восковых табличек, или же цер. В 1928 году академик Карский предположил, что русские вообще не были знакомы с церами. Несмотря на то, что стилосы - заостренные палочки для письма - на археологических объектах находились неоднократно, их именовали или писалами (а что там по чему писало - неважно), или вообще считали необычной формы гвоздями. В 1951 году на другом раскопе в Новгороде, Неревском, проблема благополучно разрешилась: стилосами писали по бересте.

Само по себе использование бересты для письма в средневековой Руси было общеизвестно, еще Иосиф Волоцкий в XV веке сообщал, что в небогатой тогда обители св. Сергия Радонежского писали не на бумаге или пергамене, но на березовой бересте. Впрочем, предполагалось, что писали по ней чернилами (как это позже делали старообрядцы), мало того, в 1930 году под Саратовом было найдено доказательство - берестяная ордынская грамота XIV века, написанная как раз чернилами. Еще до войны в Новгороде экспедиции Артемия Арциховского неоднократно обнаруживали писала даже в слоях X века. Арциховский предполагал, что писали именно на бересте, и 26 июля 1951 года нашел то, что искал: берестяную грамоту, которую писали стилосом.

И стало сразу понятно, о чем спрашивал в «Кириковом вопрошании» живший в XII веке Кирик Новгородец епископа Нифонта - хорошо ли, что в Новгороде все грамоты выбрасывают и по святым буквам люди ходят. Кирик был монахом новгородского Антониева монастыря - по преданию, Антоний Римлянин в 1106 году стоял на скале посреди Рима и молился Богу, увлекся, скала поплыла по Тибру, доплыла до Волхова, там преподобный Антоний и основал монастырь. И Кирик, и Нифонт Антония знали лично. Сам же Кирик был одним из людей, способных изумить кого угодно. Например, он в ходе своих исследований по теории музыки интересовался тем, что сейчас именовали бы «квантом времени». Впрочем, у епископа в данном случае он спрашивал гораздо более прозаическую вещь, ее Арциховский понял спустя без малого тысячу лет. Письма, процарапанные на бересте, новгородцы по прочтении рвали и бросали под ноги, именно это Кирика и беспокоило: не грех ли ходить по буквам, которыми в том числе пишутся книги?

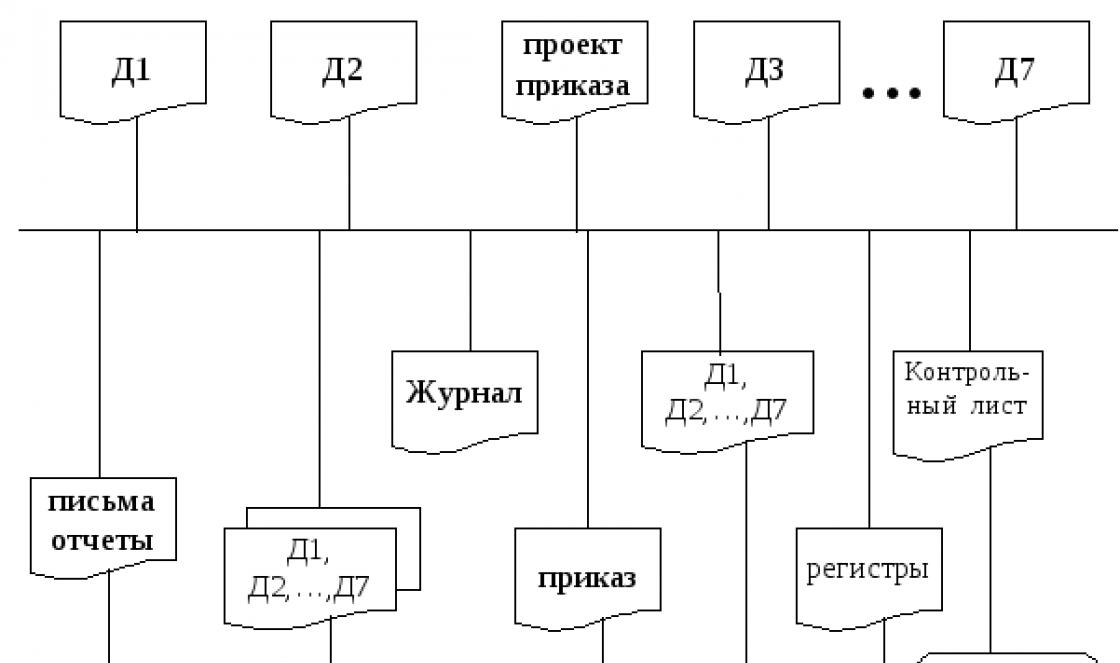

Нифонт в таких случаях предпочитал промолчать: а что ж делать. Ходят по буквам - так и пусть ходят. В общем, когда в 1957 году на Троицком раскопе обнаружили первую восковую табличку, она, собственно, никому уже была не важна. До 1994 года в раскопах Новгорода обнаружено 11 цер XI–XIV веков. По информативности они на порядок уступали тысяче известных берестяных грамот. На воске мало что сохранялось. На одной цере явное свидетельство обучению делопроизводству - надпись «…кланяю… язъ тиунъ…». На другой - три буквы и вырезанный алфавит по краю. В общем, читать почти нечего.

Двенадцатая цера (из трех пластин, одна из которой, средняя, была двусторонней,- в Риме такие именовали triplices) оказалась иной. Почти там же, где ее обнаружили, еще в начале сезона 2000 года нашли очередную грамоту - с почти детским изображением святой Варвары и с процарапанной датой - 6537 год от сотворения мира, или, по общераспространенной схеме датировки, 1029 год от Рождества Христова. Из расположения церы в слоях раскопа следовало, что она оказалась там на 30 лет старше этой грамоты, то есть она старше не только Кирика и Нифонта, но и Антония.

Церу открыли, как открывают книгу, - и выяснилось, что все еще значительнее. Воск довольно хорошо сохранился, и на нем был написан текст, который всякий грамотный человек в последнее тысячелетие узнал бы. Вот цитата из него в Синодальном переводе: «…Предваряли ночные стражи очи мои; я был взволнован и не мог говорить; размышлял о днях древних и годы вечные вспомнил и вник» - на цере были 75 и 76 псалмы и отрывок из псалма 67, который знают и неграмотные, начинается он словами «Да воскреснет Бог, да расточатся врази его». То есть в руках археологов Янина обнаружился кириллический текст, более или менее точно датированный границей X и XI веков.

Поясню, что это значит. Кириллические надписи с более или менее точной датировкой X века существуют: старейшие из них - эпитафия некоему отцу Антонию в болгарской Крепче, умершему в 921 году, керамические таблички с кириллическими надписями из Преслава, древней столицы Болгарского царства, возможно, старше, как и Гнездовская надпись на кувшине из погребения, пресловутая «гороухша». А вот старейшая славянская книга с точной датировкой - это Остромирово Евангелие, переписанное не позднее 1057 года. Преславская книжная школа, сожженная в 972 году византийским императором Иоанном I Цимисхием, и созданная святым Наумом как наследие Преслава Охридская книжная школа оставили нам имена первых славянских сочинителей - но не книги. Несколько кириллических книг или листов из них - «Житие Кондрата», Супрасльская рукопись, Куприяновские, Хиландарские и Зографские листки, Енинский апостол, листки Ундольского - в числе текстов, претендовавших и претендующих на статус первой славянской книги, наряду с известной сейчас в таком качестве Саввиной книгой; среди книг, написанных глаголицей, в этом же ряду Киевские листки и Зографское Евангелие - все эти книги созданы на границе X и XI веков. Впрочем, лингвист Андрей Зализняк, давний соавтор Валентина Янина по работе с берестяными грамотами, обнаружил на деревянных бортиках новгородской церы процарапанную неоднократно точную дату - 6507 год, или же 999 год от РХ.

Таким образом, цера оказалась древнейшей

точно датированной славянской книгой. Или, во всяком случае, с большой вероятностью древнейшей из существующих в материальном мире русских книг.

Что само по себе, кстати, совсем не так уж важно, как это может звучать. Русские книжники X века, существование которых, собственно, и подтверждено Новгородским кодексом, понятия не имели о национализме и тем более о державной гордости: их беспокоило пока только спасение души.

***

Первая статья Андрея Зализняка и Валентина Янина о цере, которая в научном обиходе получила наименование «Новгородский кодекс», вышла в 2001 году - и в ней волшебные свойства восковых табличек уже начали проявляться. Текст 10-й кафизмы, сохранившийся на воске, с одной стороны, был написан в так называемой «одноеровой системе» кириллической графики, что решало вопросы (важные в основном для исторической лингвистики) об эволюции кириллической письменности древнерусского языка. При этом Зализняк мог весьма уверенно говорить, что тот, кто писал в Новгороде четыре страницы псалмов Давидовых, едва ли был болгарином, греком или варягом. Он был русским, мало того, он, вероятно, даже не был новгородцем - поскольку практически все новгородские писцы были славны «цоканьем», неразличением аффрикат «ц» и мягкой «ч».

Две предыдущие выпущенные на тот момент по этой теме монографии Андрея Зализняка, «От праславянской акцентуации к русской» и «Древненовгородский диалект», обсуждали и вопросы, связанные именно с этим явлением. Исторические тексты являются материалом, который позволяет исследовать историю языка. И разговорная, и письменная речь несут на себе отпечатки времени и места сообщения: в написанном значение имеет начертание букв, а в сказанном - фонетические особенности; ответы же вопрос о том, как пишущееся и говорящееся влияют друг на друга посредством чтения, дают лишь частичное представление о сложности предмета исторической лингвистики.

В любом случае цера попала в руки, в которые она должна была попасть, и исследована как физический объект всеми доступными методами. В том числе радиоуглеродным анализом: в Университете Упсалы исследования воска подтвердили, что с большой вероятностью предмет создан в 980–1050 годах. Тогда еще живой реставратор Владимир Поветкин, с 1978 года занимавшийся реставрацией и консервацией едва ли не всех найденных с того момента новгородских берестяных грамот, сообщил: по его мнению, цера была в использовании очень долго, сделанные из липы triplices использовались владельцем 20–30 лет. Поветкин вряд ли ошибался. Его главным увлечением была реставрация/реконструкция древнерусских музыкальных инструментов, и он, видимо, лучше любого другого человека в этом мире знал, как изменялось дерево, использовавшееся ежедневно десяток веков назад.

Поветкину пришлось решать непростую задачу консервации церы. Фиксировать состояние деревянного предмета, тысячу лет пролежавшего в новгородской глине, точно так же, как это делают с берестой, было невозможно - растворялся бы воск, а без консервации цера могла бы очень быстро сгнить или растрескаться. Через месяц Поветкина уговорили попробовать, тщательно засняв книгу в максимально «собранном» виде (поставить осыпавшиеся куски воска на места, где они были ранее, было сложной, но решаемой задачей), консервировать восковой слой и липовую основу отдельно, затем составить все обратно. И воск с текстом псалмов был снят, и стала открыта на время изнанка под восковым слоем. Изнанку, внешне пустую, тоже неоднократно фотографировали, и не раз, и под разным освещением.

А в 2004 году Андрей Зализняк опубликовал книгу,

не имевшую прямого отношения к Новгородскому кодексу: это был сборник четырех статей «„Слово о полку Игореве“: взгляд лингвиста». Некоторые истории бывают более запутанными, если их излагать в хронологическом порядке,- это, видимо, как раз тот случай.

***

В одной заметке в поднявшейся вокруг Новгородского кодекса полемике кто-то из европейских медиевистов вскользь, как общее место, заметил, что десятилетия советского отрицания реальности сделали сомнения в подлинности «Слова о полку Игореве» в среде русских филологов чем-то вроде дежурного интеллектуального упражнения.

Книга Зализняка 2004 года представляет собой текст, который практически не обсуждает историю «Слова» и «Задонщины»: предметом изучения является язык двух памятников с точки зрения не филологии, а исторической лингвистики. Это весьма сложное чтение, которое, впрочем, способно убедить всякого, что сложное чтение необходимо и посильно. Вкратце речь идет о следующем: для того чтобы «Слово» было подделкой XVIII века, как это предполагает большая часть критиков подлинности самого яркого русского текста за многие века, нужно, чтобы фальсификатор был лингвистом, на два века опередившим актуальные его времени знания о развитии языка. Он, например, обязан был уметь безошибочно расставлять древнерусские энклитики общего типа (же, ли, еси), руководствуясь законом Ваккернагеля в соответствии с их рангами.

Предлагаемые Зализняком аргументы очень ясны (критики их за десять лет так и не появилось): попытки расставить в предполагаемом древнерусском предложении всем известные энклитики, не руководствуясь сформулированными в начале XX века швейцарцем Якобом Ваккернагелем правилами для всех индоевропейских языков, всегда безошибочно неверны. Двумя десятками аргументов этого ряда Зализняк показывает: «Слово» в теории могло быть сфальсифицировано. Но этот труд должен быть титаническим, осуществлять его должен человек, близкий к гениальности и знающий о развитии русского языка и вообще о языке столько же, сколько знают о нем наиболее компетентные филологи современности.

Например (и в книге Зализняка этого, разумеется, нет и быть не может),

такую работу в состоянии проделать сам Андрей Зализняк. Впрочем, предполагаемый фальсификатор «Слова» должен был жить со всем этим багажом знаний в конце XVIII века или раньше. И именно Зализняку в 2001 году пришло в голову посмотреть на фотографии дна Новгородского кодекса внимательнее и увидеть там то, что не могли видеть другие.

***

Неважных обстоятельств не бывает. Большинство известных науке цер сделаны из дерева твердого. Новгородская цера - из мягкой липы. Процарапывая слой воска, тот, кто пишет по цере, неизменно оставляет на мягком дне или на бортике церы, который в данном случае также был навощен, вмятины и царапины. Пишущему это неважно: под воском эти отпечатки совершенно не видны. Если же снять воск, то, как пишут Янин и Зализняк в статье 2002 года, тоже может показаться, что ничего нет. Да, царапины оставляют следы. Иногда различимы штрихи, оставленные стилосом, и на фотографии видно, какая это буква. Проблема в том, что на каждом квадратном сантиметре церы - десятки более или менее различимых букв и штрихов друг поверх друга. Зализняк назвал эту картину «гиперпалимпсестом»: четыре восковые таблички содержат десятки текстов, написанных один поверх другого.

Как выяснилось - и это тоже важно - все штрихи и все буквы сделаны одной рукой.

На бортике церы, словно в подарок, владелец не только написал в двух видах две версии существующего на тот момент кириллического алфавита (что сделал невероятно удачно - подтвердив при этом версию о происхождении русского алфавита, основанную на нацарапанном кем-то в XI веке алфавите на стене новгородского Софийского собора), но и дублировал алфавит словесно: «аз, буки, веди» - и так до имевшейся в 43 буквах «омеги». Кроме того, некоторые последовательности букв он переписывал на цере множество раз.

Напомним, что такое последовательность букв. Если в последовательности букв есть смысл - это словоформа, и можно узнать слово.

Звучит просто. В течение многих последующих месяцев Андрей Зализняк и его коллеги были заняты тем, что в его статьях предлагается называть не «прочтением», а скорее «реконструкцией» скрытых на дне церы текстов Новгородского кодекса. Если ты имеешь основания предположить, какая древнерусская словоформа может быть составлена из того набора букв, которые одновременно видятся тебе в строке, ты можешь предположить, что здесь может быть написано и чего написано быть предположительно не может. Иногда точное прочтение невозможно. Чем лучше ты знаешь язык, тем больше вероятность того, что ты поймешь написанное.

Тот, кто знает язык и тексты на этом языке идеально, прочтет максимум из возможного. И - вот это уже вольности - тот, кто творит язык, может больше: он может создать текст. Ибо процедура, которую Андрей Зализняк использовал для чтения Новгородского кодекса, с формальной точки зрения полностью соответствует описанию процесса создания текста, то есть - творчества. Таким же способом мы читаем слова, но практически такие же мысленные операции мы производим, когда мы эти слова пишем.

В самом деле, как мы читаем? Мы видим букву, вспоминая, что в детстве нас учили: это «а», а не «б». Мы видим следующую букву - и вспоминаем слог. Мы, наконец, предполагаем слово - и предполагаем контекст, и, наконец, говорим - «азбука». Чтобы сочинить слово «азбука», нужно формально то же самое. Различие между этими видами деятельности известно всем, но оно по природе своей субъективно: если ты читаешь то, что вообще никто больше не может прочесть, проверка того, не выдумал ли ты прочитанное, невозможна. Если тебя никто не хочет проверять, то только ты знаешь, прочитал ты это или выдумал. Но для того, чтобы даже для себя точно знать ответ, нужна уверенность: я - то, что я о себе думаю, я точно знаю, что такое «я» и как оно соотносится с внешним миром.

Тексты, обнаруженные на дне церы,

этой деревянной миски, полной до краев буквами и словами, настолько примечательны, что делают Новгородский кодекс идеально созвучным всем десяти векам развития страны. До того как я познакомился с этой историей, я и не предполагал, что такое в принципе возможно.

***

Россия литературоцентрична еще со времен Руси. Яков Лурье в одной из своих работ предполагает, что конкуренция летописателей Руси до XV века, когда создаются первые общерусские своды, постоянная попытка коррекции текстов летописей была связана с функцией этих текстов - они, возможно, использовались как конституции: в тексте власти предержащие искали обоснования собственных действий. Если это так, то за тысячелетие мы недалеко ушли, и это не может быть хорошо или плохо: Россия была и есть редактируемый текст.

Это положение само по себе - основа собственного российского национального мифа. На дне церы Андрей Зализняк прочитал/реконструировал около десятка текстов, часть которых по факту являются первыми известными русскими литературными произведениями. Видимо, они не менее чем на два-три десятка лет старше песен Бояна, пара цитат из которых обнаруживается в тексте «Слова». Цера принадлежала самому первому русскому литератору, свидетелю Крещения Руси Владимиром и появления христианской культуры, продолжившей культуру восточных славян, литературные памятники которой нам неизвестны.

Что пишет человек, видимо уже не совсем молодой, в 1002 году от Рождества Христова пишущий в Новгороде на восковой табличке, которую к тому же в любой момент можно стереть? О чем думает, то и пишет. Ему же не приходит в голову, что через какую-то тысячу лет книжники смогут это прочесть.

Поэтому он, например, пишет: в 999 году я, мних Исаакий, поставлен в Суздале попом. В какой церкви? В церкви Святого Александра Армянина. И понятно, почему нет цоканья: как сказал бы лингвист, в Северо-Восточной Руси вторая палатализация заднеязычных уже прошла, а в Новгороде смягченные «ц» и «ч» так и будут отсутствовать до появления радио, а затем телевидения.

Правда, дальше предполагаемый Исаакий пишет что-то совсем несообразное: этот Александр Армянин был не только великий воин Христов, но и ареопагит Фракийский, настоятель обители Железной горы, митрополит Константинова града, пресвитер пророка Даниила. Пишет ли Исаакий о почитаемом Александре Никопольском, одном из пяти предводителей общины сорока пяти мучеников армянского Никополя, согласно житиям, сожженных в IV веке августом Лицинием, позже соправителем Константина Великого?

Всякий такого рода текст тянет за собой шлейф ассоциаций. В Никополе Армянском в 990 годах епископствовал будущий святой Григорий Макар, армянин. Но затем отчего-то тайно оставил кафедру и уплыл в Италию, а затем во Францию, под Орлеан, где жил отшельником и прославился великими чудесами. Почти невероятная судьба: французский святой из византийской Армении.

А кстати, где монах Исаакий в Новгороде приобрел такую ученость? Ведь вот же следующий текст - начало неизвестного ранее перевода трактата Иоанна Златоуста «О девстве», и, судя по этому и другим текстам, переводил его именно Исаакий. Где можно было научиться в таком совершенстве греческому, когда от Крещения Руси прошло какое-то десятилетие? Да и где можно было стать монахом во время, когда на Руси - что в Суздале, что в Новгороде - еще не было никаких монастырей, Антоний Римлянин еще не только не доплыл до Волхова, но даже не встал на скалу над Тибром?

Например, в Болгарии. Царство, еще три десятилетия назад сотрясавшее Константинополь, как раз успешно воюет с императором Василием II, армянином, которого назовут Болгаробойцей только в следующем веке. Василий в союзе с дружиной киевского князя Владимира, своего зятя, вернет себе всю Болгарию. Впрочем, к тому времени Исаакий уже должен был вернуться на Русь.

Или на Афоне. Неизвестно, попал ли Исаакий, как стали выражаться позже, за границу до Крещения Руси Владимиром или позже, если до - он вполне мог видеть в молодости еще не сожженный предшественником Василия II, Иоанном Цимисхием, болгарский Преслав и преславскую книжную школу. Может быть, Исаакий учился и в другой части Европы - судьба Григория Макара показывает, что возможно в это время было все. В любом случае вряд ли он сам отправился в это путешествие: обычно в эти времена за границу посылали князья и епископы.

А еще Исаакий в свободное время от переписывания на воске псалмов и Откровения Иоанна Богослова копирует, но с большей вероятностью сочиняет собственные тексты. Например, неизвестное доселе науке «Сказание апостола Павла». А то и совершенно неканонические молитвы Александру, который неожиданно становится в изложении Исаакия пророком, распространяющим некие тайные заветы апостола Петра. И это даже не молитвы, а какие-то заклинания. Исаакий выглядит как совершеннейший еретик, и более всего похоже, что пишет мних Исаакий то же самое, что в своих текстах пишут в это же время еретики-павликиане - их, особенно активных тогда в Армении, Цимисхий переселял во Фракию для защиты от болгарско-русских набегов. Когда Исаакий предположительно учился в Болгарии, в этих местах как раз формировалась новая богомильская ересь. И что-то очень похожее на тексты богомилов Исаакий пишет на Руси. А то и не на Руси: армянин Степанос Тароцит в это же время пишет о совместных походах Руси и Византии в места, где армяне были многочисленны. На Северный Кавказ тоже.

Но бог с ним, во что и где верует монах X века через десять лет после крещения Новгорода (а мы помним, чем Новгород крестили в 990–991 годах, хотя христиане в нем были и до этого). Неизвестно, был ли Исаакий свидетелем и участником этого крещения, но это вероятно. Он ведь не только сочиняет в одном из скрытых текстов что-то вроде присяги бывшего язычника, только что впервые в истории надевшего на себя крест - обычай носить нательный крест, возможно, в православном мире как раз начался от крещения Новгорода, там крестики выдавали, чтобы отличать многочисленных язычников от христиан. Исаакий пишет: «оставите ваши села и домы и оставите своя разделы» - но и далее бесконечно продолжает ряд: «разлады, раздоры, расклады, развозы, распловы, разлогы, разлеты, размеры, размолвы, разляки, раскоры, разломы, разносы, разметы, распусты…».

Хотелось бы увидеть, как Андрей Зализняк это читал. Дело даже не в том, что Исаакий буквально повторяет то, что делает читающий гиперпалимпсест - будто издеваясь, предлагает варианты чтения, продолжает синонимические ряды, подменяет корни в словоформах. Дело в том, кому довелось прочитать. Главное дело жизни академика Андрея Зализняка - вышедший первым изданием в 1977 году «Грамматический словарь русского языка. Словоизменение». О словаре Зализняка слышали почти все, но открывали его немногие - и я до поры не открывал, иначе бы сразу понял, какую невероятную шутку шутит Исаакий над академиком. Словарь Зализняка - обратный словарь: слова в нем выстроены в алфавитном порядке, но по последней букве, а не по первой. Вот же цитата из этого словаря: «…уверение, разуверение, намерение, соразмерение, измерение…» - да не мистификация ли это все?

Но Исаакий, конечно, не лингвист. Читая другие скрытые тексты, объединенные Зализняком в тетралогию «От язычества к Иисусу Христу», понимаешь, зачем Исаакию все эти игры слов, почти-что-рифмы, плавные переходы модальностей. Исаакий - литератор, писатель. И о чем же он пишет? Вот цитата одной из частей тетралогии, «Молитвы архангелу Гавриилу» - «…и тешите и строите пашете и сеете / и мирите ся и грозите ся и тишите ся / и томите и ищите / и прогоните и исправите».

Ну да, непонятно: сложности и архитектонике русского несиллабического молитвенного стиха-перевода следующих веков посвящены немногочисленные монографии, и их невозможно читать без филологического образования, и хочется читать все время. Зато понятно, что это стихи в то время, когда русский язык, возможно, вообще не знал, что стихи можно писать.

А вот следующий текст уже совершенно понятен всем.

Во всяком случае, сложно не понять идею, которую Исаакий вкладывал в первое известное нам русское литературное произведение - а это, похоже, именно оно и есть.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают еретиков.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей неразумных.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей непокорных.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей непорочных.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей невиновных.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей несгибаемых.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей, такой кары недостойных.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей, отлучения недостойных.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей пречистой веры.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей, хвалы достойных.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей, достойных прославленья.

Мир есть град, в котором от церкви отлучают людей, не отступившихся от правой веры Христовой.

Я не думаю, что кто-то не узнает в этом тексте X–XI веков главного русского общественно-политического сюжета последующих десяти веков.

А в других частях этого текста,

«Духовного наставления от отца и от матери к сыну», Исаакий и совсем проговаривается: «Мир есть град, в котором читают книги». Читают, и до сих пор это чтение имеет следствия, поскольку читаемое кому-то нужно писать - и давать миру ответ за написанное.

***

Странно и удивительно знать, что вся русская история уже в конце X века уже имелась в этой деревянной миске с буквами. Никто тогда и предвидеть не мог, что создающаяся страна будет пронизана текстами. Без этих связей страны нет, и только они показывают, до какой степени Россия прочное образование.

Например, в одном из текстов Исаакия, безусловно еретических, упоминается «Лаодикийская молитва Иисуса Христа» с отсылом на апостола Павла. Хотите, протянем цепочку? Это, уверяю, несложно. Собственно, Андрей Зализняк уже в статье 2003 года, посвященной текстам Новгородского кодекса, вспоминает «Лаодикийское послание» XV века авторства Федора Курицына, одного из предводителей новгородско-московских «жидовствующих». Полемика о еретиках-жидовствующих, предположительных наследниках псковских еретиков-стригольников (а из Новгорода в Псков и обратно бежали от проблем в те времена, то есть XIV веке, совершенно буднично), стала, по сути, главным русским спором, спором Иосифа Волоцкого и Нила Сорского о нестяжании, иными словами, о должном соотношении материального благополучия и совести. Сложно провести цепочку от слов Исаакия «оставьте села и домы» до стригольников, но, в общем, это дело времени: есть, например, текст «Власфимия» XIII - начала XIV века, которым вдохновлялись стригольники, написанный знающим греческий русским автором,- а Исаакий был одним из первых переводчиков с греческого на Руси.

А вот от Лаодикии до самого Зализняка звенья цепочки прослеживаются хорошо. Федор Курицын отправлял свои тексты преподобному Ефросину в Кирилло-Белозерский монастырь - вольнодумец вольнодумцу, его адресат в одном из комментариев первый на Руси заговорил о мире, где нет «ни храмов, ни риз, ни соли, ни царя, ни купли, ни продажи, ни распрей, ни драк, ни зависти, ни вельмож, ни воровства, ни разбоя». Петербургский филолог Александр Бобров предполагает, что эти строки принадлежат князю, добровольно оставившему мир и ушедшему в монахи-книжники. Да, Ефросин предположительно читал «Слово», переделывая его в «Задонщину».

Читал ли предположительно киевский автор «Слова» в XII веке тексты Исаакия - переведенные, переписанные, сочиненные? Нет никаких оснований это предполагать. Но нет причин и отвергать предположение. Книги были великой ценностью во всем славянском мире, иначе не дошли бы до нас листки «Жития Кондрата» и других памятников X–XI веков. Переписанные и уж точно переведенные Исаакием книги два века спустя в Киеве должны были быть: книжников на стыке X–XI веков было немного, скорее всего, во всей Руси в 999 году их было несколько.

Но это фантазии, а есть и более прочные материи. Исаакий точно знал ответ на вопрос, который русские историки обсуждают так же яростно, как русские филологи - удивительно однородное по языку «Слово». Начальником монаха в Новгороде мог быть только легендарный епископ Иоаким, Аким Корсунянин Новгородской первой летописи младшего извода. Иоакиму отдавали в учение детей, по которым матери-язычницы «акы по мертвеци плакахся» - и не потому ли, что им предстояла разлука с детьми, которых нельзя было научить ничему нужному ни в Новгороде, ни в Киеве? Это было время, когда не было ничего: на Руси только начали выделывать книжный пергамен, не было в Новгороде не только детинца и Софии. Было в тот год только «великое умножение плодов» в садах и посреди капище Перуна, за несколько лет до того возведенное Добрыней по указанию того, кто еще не стал в Киеве равноапостольным Владимиром. И был присланный из будущего Севастополя будущему равноапостольному епископ Иоаким. Ему Татищев приписывает авторство Иоакимовской летописи - ее историк XVIII века то ли переписывал, то ли придумывал, выяснить это нельзя, ибо рукописи Иоакима, в отличие от текста «Слова», не видел вообще никто, кроме публикатора.

И Исаакий, и Иоаким знали то, чего мы не знаем точно. Например, они знали, почему идея Преславской школы о славянском богослужении, создавшей в итоге русский язык и все славянские языки, была поддержана византийскими партнерами Руси. Они знали, какие тексты переносились «носящими сумы» монахами по древнеримской Via Egnatia из романского мира в славянский, а какие переводились с греческого на славянский в империи ромеев. Сложно себе даже представить, насколько это важно: мы - еще один народ книги, многих книг, но кто-то принес на Русь не только псалмы Давида, но и перевел (возможно, еще во времена Исаакия) повести об Акире Премудром (возможно, с армянского), о Соломоне и Китоврасе (с полубогомильского греческого оригинала), о Варлааме и Иоасафе (это греческое христианизированное переложение легенды о царевиче Шакьямуни, то есть о Будде). Кто-то перевел «Прение Господне с диаволом», Евангелие от Фомы и прочие тексты, упоминаемые митрополитом Зосимой в разгар полемики Нила Сорского и Иосифа Волоцкого в «Сказании отреченных книг». Пять веков до этого упомянутые тексты были такими же «святыми буквами», как и любой другой текст.

Что-то из этого, ставшего частью нас, было принесено сюда обладателем церы - и один он пока знает, откуда принесено. Ведь какие-то книжники, совершенно знающие греческий, переводили и тексты, восходящие к античным греческим авторам. Через постоянно меняющиеся «Пчелу», «Физиолога» и «Энхиридион», через «Мудрость Менандра» на Руси уже с XI века имели пусть минимальное, пусть странное, но знакомство с Гомером, Эпиктетом, переложителем Менандра Теренцием, классической античной комедией.

И именно тут, в этой части света, это имело особое значение.

Дмитрий Буланин, один из критиков «скрытых текстов» Новгородского кодекса, пишет, что в XV веке переработанные до неузнаваемости тексты Менандра считались душеспасительным чтением и едва не были включены в состав Священного Писания.

***

Слово «Лаодикия» вряд ли появилось в тексте Исаакия, а через пять веков спустя в тексте Курицына случайно. «Душа самовластна» - так начинается «Лаодикийское послание» Курицына.

Самое первое упоминание Лаодикии в контексте христианского учения обнаруживается в «Послании апостола Павла колоссянам» - он упоминает, что направлял в Лаодикию некое обращение. Текст неизвестен, но где-то в окрестностях 150 года от Рождества Христова ересиарх Маркион перечисляет его в списке второй части Нового Завета - первую он назвал Евангелием (и это был текст Евангелия от Луки), вторую - «Апостолом». Название второй части Нового Завета дожило до первой датированной русской печатной книги Ивана Федорова в 1564 году (церу, кстати, и нашли 13 июля, когда церковь празднует Собор 12 апостолов и их деяния). В числе составляющих «Апостола» Маркион, создатель первой в истории крупной ереси (получившей особое распространение в последующие века в Армении), называет и послание Павла Лаодикийской церкви. В 170 году был составлен на греческом первый список книг Нового Завета (он известен по латинскому переводу VII–VIII веков, «Мураториеву канону»), но послания в Лаодикию в нем уже нет. В ранних латинских переводах Вульгаты есть какие-то тексты, именуемые Лаодикийским посланием Павла, но они уже явно недостоверны и авторитетами отвергаются. В любом случае поместный собор около 360 года, впервые обсуждавший, что же составляет Новый Завет, никакого послания Павла Лаодикийской церкви не знает - хотя, по иронии судьбы, проходит он именно что в Лаодикии.

И с этого момента текст пропавшего послания становится «скрытым текстом» едва ли не всех христианских вольнодумцев последующих веков. По очень простой причине: Лаодикия упоминается в Откровении Иоанна Богослова, и автор II века нашей эры говорит о «теплохладности» этого града. Эта часть Иоаннова Апокалипсиса известна была на Руси и Исаакию, и стригольникам, и жидовствующим, и всем их последователям - все ереси и все инакомыслие в этой стране с того времени приписываются наследию этой цепочки. Последним открыто говорившим о Лаодикийском послании, которым еретики морочат голову честным людям, был публикатор «Протоколов сионских мудрецов» Сергей Нилус. «Лаодикийская» линия, частью которой был Исаакий, от Маркиона до современности непрерывна.

Разумеется, Исаакий не мог рассчитывать на то , что его «Лаодикийская молитва» на цере будет кем-то прочитана, не говоря уже понята. Он писал на цере потому, что береста - это все же улика. Но он знал: написанное написано, и сказанное грешно.

Это касается не только честных христиан, но более - богомилов. Адрианова-Перетц цитирует богомильское «Слово о Лаврентии Затворнике», где прямо утверждается: знание еврейского, латинского и греческого языков - с точки зрения этой доктрины бесовское наваждение, погибель души. Но именно переписыванием, переводом греческих книг, мудрствованием и сочинением Исаакий не может не заниматься, это его жизнь. В позднем богомильском учительном тексте, «Ответах святого Иоанна», рассказывается аллегория: Господь сотворил землю, спустился вниз и начал ходить по воде, а навстречу ему приплыла утка. Кто я, спрашивает Господь. Ты - Господь, отвечает утка. А кто ты, спрашивает Господь. А я, отвечает утка,- Бог. Эту утку, умеющую доставать материю со дна, Господь делает ангелом-управителем света. Этот ангел возгордится и станет сатаной, и такова судьба всех возгордившихся. Но можно ли утке не плавать?

С другой стороны, Исаакий (о котором мы даже не знаем, был ли он или мы его выдумали) пишет довольно определенно об этом пути всякого интеллектуала. В «Молитве Гавриилу» он вновь начинает с того, какие добрые намерения двигают людьми, шаг за шагом, невидимым движением перемещающимися от добра к злу,- и кланяются в итоге «языком своим» Вельзевулу и смерти.

Знал ли автор Откровения Иоанна Богослова

истинный текст послания апостола Павла к лаодикийцам, если этот текст существовал? С большой вероятностью - да. Но каково было в начале третьего тысячелетия в России читать о «Лаодикийской молитве» у Исаакия - и немедленно вспоминать апокалиптическое пророчество к Лаодикии: «Ты говоришь - я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Ведь вот эта Лаодикия, славная любовью к комфорту - и особой мазью для глаз.

***

Ведь тексты ничего не стоят без людей, которые их читают. И это хорошие люди: надежды у страны было бы много меньше, если бы из текстов церы прочитавшие их и услышавшие прочитанное создали бы себе какую-то однозначную, завершенную историю.

Весь Новгородский кодекс будто бы создан для того, чтобы стать национальной сенсацией. Эта сенсация была бы в духе того, о чем многие говорят последнее десятилетие не переставая. История для избранных, история тайная. Знаете ли вы, кто был первым русским писателем? Немногие знают, это был эрудит, просветитель, переписчик книг, учитель и поэт, получивший лучшее образование за пределами страны, вернувшийся, чтобы нести свет и все же оставшийся забытым на родине. Это был диссидент и гуманист Исаакий, а первым произведением русской литературы было, разумеется, обличение властного диктата. Свидетель насильственного новгородского крещения, но не плачущий о прошлых временах - будущее Руси он видел в свободе слова.

Уверяю, такая история многими была бы принята, в ней есть все необходимые элементы для изнанки национального мифа. За Исаакия патриоты и либералы могли бы, например, устроить нескончаемую битву. В конце концов, в переводе с греческого «Лаодикия» - это просто «народный приговор».

Как хорошо, что этот миф не был создан. И это в первую очередь заслуга академика Андрея Зализняка, которому в этом году исполнилось 80 лет. Он опубликовал тексты Исаакия и, не ввязываясь в полемику о том, что они значат, вернулся к продолжению своих дел. Так, в 2008 году вышла его книга «Древнерусские энклитики», во многом логическое продолжение работы вокруг «Слова», ежегодно находятся и прочитываются новые берестяные грамоты, читаются лекции, пишутся статьи.

Помещения Исаакия в новое заключение к отбытому тысячелетнему сроку не произошло.

По существу, мы находимся сейчас в таком же мире, что и Исаакий в Новгороде в конце X века. Тот очутился в месте, в котором, в том числе и его стараниями, появилась огромная христианская культура, ставшая и оставшаяся основой национальной культуры. И последовавшая тысяча лет была потрачена на освоение русским языком всего богатства, которое ей досталось в эти годы и творчества на этой основе.

Мне очень страшно писать этот текст - я все время думаю о том, о чем, верно, думал и Исаакий: в мире столько людей, которые все написанное знают точно, а не приблизительно, которые читали в сто раз больше, которые увидят все несообразности, которых мне не удалось избежать. Тех, кто в состоянии, наконец, не верить мне на слово, а беспощадно проверить - и уличить меня в том, что я, как писал Нил, «невежа и поселянин». Но Исаакий был помилован по той же причине. Ближе к концу XX века мир России, как мир Руси в Х веке, открылся коммуникациями, доступностью почти любого текста, языками, наконец. Она вновь попала в описанное Исаакием «странникам недвижимое море, детям рабов несудимое начинание». Мы снова могли знать все, что есть на свете, и даже больше - последователи Исаакия расширили это море своими книгами, и это теперь и наше море, в которое выросла горка кириллических букв в деревянной цере, будущее пространство русского языка.

Вы ищете русский мир, в каждую минуту находясь в нем. Наша страна есть необозримый, огромный и связный текст, где всякое слово связано со всяким другим нитями, которым тысяча лет. Псалмы, переписанные впервые в Новгороде Исаакием, читали с ужасом и надеждой посланные в Чечню в 2000 году срочники. Об Исаакии спустя тысячу с лишним лет читаете сейчас вы. В этих текстах уже тогда не было, как нет сейчас - только русского, только греческого, только национального и только иностранного, только Нового Завета и только Ветхого Завета, только православия и только еретического, только верного и только неверного. В них уже есть все.

Все эти буквы по-прежнему написаны на воске, и они будут стерты, и снова будут написаны новыми авторами. Возможно, больше мы толком ничего не можем; что же, этого достаточно. Как достаточно будет кого-то еще, когда в ближайшее время мы опять обнаружим себя в кошмарной пустоте и бедности Лаодикии.

Здесь эта закономерность никогда не подводила.

Будем же иметь надежду: продолжение текста, начатого Новгородским кодексом, неотменимо.

Дмитрий Бутрин

Коммерсант.ру

Вы решили оставить комментарий к статье. Действия по шагам:

- Написали в отведенном поле комментарий

- После этого у вас два варианта: зайти через вашу соцсеть или анонимно. Через соцсеть, кстати, очень удобно

- Если все же - анонимно, то надо указать псевдоним и нажать на появившуюся кнопку «Войти как гость»

- Нажать появившуюся кнопку «Комментировать» (что означает «отправить») … И тогда после модерации ваше письмо появится на сайте нашего журнала.

Находка Новгородского кодекса стала в свое время подлинно научной сенсацией. Но расшифровка этой древнейшей книги Руси, датированной XI веком, преподносит все новые сюрпризы.

А что, собственно, расшифровывать, если перед вами есть текст? Однако, внимательно изучая древнюю находку, академик РАН Андрей Зализняк обнаружил странности: некоторые деревянные таблички Новгородского кодекса содержат не только явный текст, но и скрытый. А именно - множество букв более ранних записей. Причем это были совершенно несвязанные друг с другом тексты, нанесенные на таблички в разные годы. Разобраться в этом словесном хаосе помог компьютер.

Идя от поздних к более ранним записям, ученый последовательно прочитал древнейшие списки догматических сочинений, которые были у каждого православного верующего - псалмы Давида, Откровение Иоанна Богослова, а также сочинение Иоанна Златоуста "О девстве".

А затем открылось неожиданное - религиозные тексты, совершенно неизвестные историкам. Ученый предполагает, что это были не переводы, а оригинальные сочинения писателя Древней Руси. Но, пожалуй, самое примечательное, что они с головой выдавали в авторе отъявленного еретика. Например, он открыто называет тех, кого отлучают от церкви, людьми достойными, непорочными, хранящими правую веру.

По мнению ученого, книга могла принадлежать одному из последователей секты манихейского толка, распространенной в начале XI века в Великом Новгороде. Более того, можно "вычислить" и имя автора. Один из последних расшифрованных текстов написан от лица некоего Исаакия, который был назначен в 999 году иеромонахом в Суздаль - в церковь св. Александра. Однако о существовании такой церкви историкам до сих пор ничего не было известно. Исследователь предполагает, что речь идет о суздальской общине еретиков, которую и мог возглавлять автор книги. Как дальше сложилась его судьба, остается только гадать. Впрочем, впереди был 1024 год, когда князь Ярослав, пришедший в Суздаль, сурово расправился с местными "волхвами".

Юрий Нечипоренко

ПЕРВЫЙ ДРЕВНЕРУССКИЙ АВТОР?

В Новгороде обнаружено литературное наследие проповедника, философа, поэта...В Институте русского языка РАН Андрей Анатольевич Зализняк прочитал доклад о расшифровке "Новгородского кодекса". Речь идет о сочинениях Х века, которые были обнаружены при раскопках 2000 года на трех деревянных табличках. Такие таблички хорошо известны еще со времен античности - на них наносится тонкий слой воска, и металлическим или костяным стилосом пишут по воску. От стилоса остаются следы и на дереве, так что при определенном искусстве "дешифровки" можно разглядеть следы былых фраз на дощечке (подобным образом порой можно восстановить письма по несколько раз использованной копирке).

Андрей Анатольевич этим искусством владеет в достаточной мере - он смог расшифровать на дощечке не только слова канонических, известных псалмов, но и собственно авторские сочинения, которые порой имеют формы молитв и весьма своеобразных стихотворных "упражнений".

Вот пример фразы, которая повторяется с вариациями не менее 27 раз подряд:

составите свои разлады

составите свои раздоры

составите свои расклады

составите свои развозы

составите свои распловы

составите свои разлоги

составите свои разлеты

составите свои размеры

составите свои размолвы

составите свои разлуки

составите свои раскоры

составите свои разломы

составите свои разносы

составите свои разводы

составите свои разметы

составите свои распусты

...

Заметим, что древнее составите означает здесь «соедините (вновь)» - имеется в виду: то, что вы РАЗЪ-единили своими РАЗ-ладами, РАЗ-дорами и т.д.

Этот текст можно прочитать как концептуальное стихотворение - и как заклинание, как упражнение в овладении языком и порыв в его развитии, это похоже сразу на творчество и на ученичество, на молитву и на задачу, на прошение и программу действий...

Такого рода тексты несут синкретический смысл, и в самом факте их возникновения прочитывается определенная духовная практика, в которой поэт оказывается проповедником, а - проповедник поэтом. Поэт "разминает" язык, пробует его пластические свойства.

Перед нами узловая точка - конец первого тысячелетия, только что Русь приняла христианство - и принятие это шло как сверху, по "официальным каналам" - так и снизу, в духовной практике калик перехожих, страстных проповедников, исполненных избыточных духовых сил, горящих огнем - и зажигающих людей. Эти люди пришли из греческих и славянских земель, принесли жар истины... Многие из них понимали христианство и проповедовали его по-своему, и были они нередко выходцами из разных, в том числе и еретических общин - христианство шло на Русь не только "сверху" и "снизу" - оно шло "сбоку", в частности, от сект манихейского и гностического толка, шло с Запада, Юга и Востока.

Один из этих "глашатаев" христианства писал удивительные тексты, в которых порой им движет "логика парадокса" - вот что он говорит об отлучении от Церкви (ниже дается сжатый пересказ):

Мир есть град, в котором отлучают от Церкви еретиков

Мир есть град, в котором отлучают от Церкви людей неразумных

Мир есть град, в котором отлучают от Церкви людей непокорных

... отлучают людей непорочных

... отлучают людей невиновных

... отлучают людей непреломных

... недостойных такой кары

Мир есть град, в котором отлучают от Церкви людей пречистой веры Христовой

...

Здесь чувствуется боль человека и опыт мыслителя, здесь - очень многое, что позволяет данного автора отнести к первым поэтам, писавшим на древнерусском языке. Мы обнаруживаем здесь и истоки авторства: возникает ощущение своеобразия стиля при явной соотнесенности и близости его с каноническими текстами.

Близость здесь даже и физическая: псалмы писались крупными буквами, тайные тексты - мелкими, и все это входило в кодекс, наслаиваясь - так слои входят в торт "Наполеон". Но торт возвышается над столом, записи же легли "в стол", проекции их сложились.

Если переписчик - непустой человек, то в его памяти все тексты должны существовать и дополнять друг друга, как они существуют в библиотеке, то есть не без "пространственного" расположения. Если переписчик - ученик, то он сам мог быть "сформирован" этими текстами, которые имеют сакральное значение. Высокий статус этих текстов мог предполагать заучивание их и тогда они могли составить кодекс, который в любой момент озвучивается любой частью, открывается на любой странице. Так временной ряд уступает пространственному, в целом же эти ряды переходят друг в друга - отсюда и виртуальный торт, по сути же - образ "мозга кодекса".

Трудно сейчас оценить значимость открытия Андрея Анатольевича Зализняка для истории русского языка. Сама возможность прочтения текста в тексте, десятка текстов "вложенных" друг в друга, наслоившихся - и оставивших следы на деревянной табличке, пролежавшей тысячу лет под землей, кажется невероятной. Однако академизм доклада свидетельствует о том, что перед нами - уникальный случай научной интуиции. Угадывается здесь расположение каждой фразы - и после дешифровки распутываются нити проекций, восстанавливается десяток текстов, составивших корпус "Новгородского кодекса". (Заметим, что в практике разведки подобные задачи решаются технически - по копиркам или вмятинам, которые оставляет ручка на стопке подложенных листов бумаги, тексты точно восстанавливаются с помощью специальной техники - отсюда и требование секретности: уничтожать все бумаги в офисе).

Исследование алфавита этого уникального источника, который провел Зализняк, тоже дает интереснейшие сведения (сам алфавит в двух его вариантах - короткий и длинный, от альфы до омеги выписан на торцах таблички). Но об этом - отдельный сказ, как и о той манихейской ереси, которая восстанавливается из молитв и высказываний нашего автора: "грех есть прежде век рожден". Есть некие косвенные указания и на этнические предпочтения этого поэта-проповедника: при перечислении народов на первом месте он ставит армян. По-видимому, армяне, принявшие христианство намного раньше русских, сыграли важную роль в образовании этого первого из известных ныне авторов, сочинявших на древнерусском языке. Это немудрено: армяне издавна живут среди славян, много армян оказалось в силу переселений, происходивших внутри Византийской империи и на Балканах, откуда и пришло на Русь христианство.

Давайте попробуем задуматься о том, что означает открытие "Новгородского кодекса". Перед нами - свободный стих молитвенного и философского содержания. Стихотворением в наших глазах делает этот текст не его "священная" древность, а явственное ритмическое начало - фразы выстроены так, что они держат взволнованный ритм заклинания, и силу призыва - личного, авторского, выстраданного - и вновь актуального на Руси:

составите свои раздоры,

составите свои разлады...

Автор словно пробует возможности древнерусского языка - и ему удается выразить свои чаяния: складывается удивительное произведение, составляется то высокое осмысленное и прочувственное нечто, что хранит в себе тайну художественности. Это "упражнение", даже будучи затертым и потерянным, оно обнаруживается и восстанавливается через тысячу лет! Здесь нет утраты, здесь след написанного и произнесенного живет в языке, а канал передачи этой культурной информации оказывается так точен и так прочен, что без застывшей навек глины, - как у шумеров и вавилонян, без работы нескольких поколений переписчиков - как у греков и латинян - тесты восстали из небытия.

Воистину, велика сила языка, который сохранил первые пробы пера в "одежке" этого нового тогда еще алфавита!