Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных

приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании, как общая основа воспитания и общения детей.

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким.

Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей.

Речь – это инструмент развития высших отделов психики.

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и во всех основных психических процессов.

Обучение дошкольников родному языку должно стать одной из главных задач в подготовке детей к школе.

Связная речь - смысловое развернутое высказывание, изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно, обеспечивающее общение и взаимопонимание.

Задачи развития связной речи.

Формирование элементарных представлений о структуре текста(начало, середина и конец);

Обучение соединению предложений разными способами связи;

Развитие умения раскрывать тему и основную мысль высказывания.

Обучение построению высказываний разных типов –описаний, повествований, рассуждений; подведение к осознанию содержательных и структурных особенностей описательного, в том числе и художественного текста; составление повествовательных текстов(сказок, рассказов, историй) соблюдением логики изложения и использование средств художественной выразительности;

Обучение составлению рассуждений с подбором для доказательства веских аргументов и точных определений;

Использование для высказываний различных типов соответствующих моделей(схем), отражающих последовательность изложения текста.

Функции связной речи

Основная функция связной речи – коммуникативная. Включает в себя установление связей с окружающими людьми и определение, и регулирование норм поведения в обществе.

Она осуществляется в двух основных формах – диалог и монолог. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые определяют характер методики их формирования.

В зависимости от функции выделяют четыре типа монологов: описание, повествование, рассуждение и контаминацию (смешанные тексты).

В дошкольном возрасте наблюдаются преимущественно контаминированные высказывания, в которых могут использоваться элементы всех типов с преобладанием одного из них. Воспитатель должен хорошо знать особенности каждого типа текстов.

Описание – это характеристика предмета. В описании выделяется общий тезис, называющий объект, затем идет характеристика существенных и второстепенных признаков, качеств, действий. Завершает описание итоговая фраза, выражающая оценочное отношение к предмету.

Повествовани е – это связный рассказ о каких-нибудь событиях. Его основой является сюжет, развертывающийся во времени. Повествование служит для рассказа о развивающихся действиях и состояниях (повествование о фактах, событиях, о состоянии и настроении, о переживаниях).

Рассуждение – это логическое изложение материала в форме доказательства. В рассуждении содержится объяснение какого-либо факта, аргументируется определенная точка зрения, раскрываются причинно-следственные связи и отношения.

Пересказ – осмысленное воспроизведение литературного текста в устной речи. Это сложная деятельность, в которой активно участвуют мышление ребенка, его память и воображение. Для овладения пересказом необходим ряд умений, которым детей обучают специально: прослушивать произведение, понять его основное содержание, запоминать последовательность изложения, речевые обороты авторского текста, осмысленно и связно передавать текст.

Рассказ – это самостоятельное развернутое изложение ребенком определенного содержания.

Ведущими формами выступают:

Образовательные ситуации

планируются и организовываются воспитателем в любое время в режиме дня;

Длится от 3-5 до 10 минут;

Предполагает участие небольшой подгруппы детей;

Несколько ситуаций с одним дидактическим средством;

Повтор одной ситуации с разными подгруппами детей;

Могут быть реально- практическими и игровыми

Специальные занятия

Занятие – это итоговая форма работы по определённой теме или разделу.

На занятии решается основная речевая задача.

Занятия по развитию речи могут быть познавательно-речевыми или комплексными речевыми.

Выбор типа занятия осуществляет воспитатель, ориентируясь на особенности поставленных задач, содержание занятия и возможности детей.

Ситуации общения

Развитие речи в процессе организации режимных моментов включает в себя:

сообщение детям о том, что они сейчас будут делать (например, одеваться) - комментирование действия детей;

предложение одному из воспитанников рассказать о том, что он делает (здесь формируется комментирующая речь ребенка);

предложение ребенку самостоятельно рассказать, как он будет выполнять тот или иной режимный момент;

использование художественного слова (потешки, короткие стихи) для обсуждения режимных моментов.

Рассмотрим методы развития связной речи:

Организованная деятельность

Организованная деятельность включает в себя:

Пересказ

Рассматривание по картине

По серии сюжетных картинок

Творческое рассказывание

По заданной теме

По стихотворению

По сказке

По скороговорке

Составление описательного рассказа

Заучивание стихотворений

Совместная деятельность

Беседа

Интеграция видов деятельности

Наблюдения

Экскурсии

Игры-драмматизации

Игры-инсценировки

Загадки

Рассмотрим ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ

Наглядные

Показ иллюстраций, картин, объекта

Моделирование (схемы, мнемотехника)

Словестные

Чтение литературных произведений

Речевой образец

Вопрос

Подсказка

Повторное проговаривание

Оценка детской речи

Напоминание

Объяснение

Указание

Словесные поручения

Игровые

Сюрпризный момент

Игровой персонаж

Речевые игры, дидактические с речевым содержанием, сюжетно-ролевые, театрализованные

Эмоциональность педагога

Косвенные

Подсказки

Совет

Исправление

Реплика

Замечание

Рассмотрим, какие возрастные изменения в речи детей.

Первая младшая группа

Сопровождать речью игровые и бытовые действия.

Отвечать на простейшие вопросы.

Повторять несложные фразы.

Вторая младшая группа

Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.

Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения с одинаковыми членами.

Слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.

Делиться своими впечатлениями со сверстниками и взрослыми.

В играх принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстником.

Разыгрывать по просьбе взрослого небольшие отрывки из знакомых сказок

Средняя группа

Рассказать о содержании сюжетной картинки.

Участвовать в беседе, понятной для слушателей, отвечать на вопросы и задавать их.

Описывать предмет, картину.

Пересказывать наиболее выразительные и динамические отрывки из сказок.

В играх проявлять инициативу и предлагать новые роли и действия.

Обогащать сюжет, вести ролевые диалоги.

Разыгрывать несложные отрывки по знакомым литературным произведениям.

С помощью взрослых повторять образцы описания игрушки .

Старший дошкольный возраст

Аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника, участвовать в беседе.

Составлять рассказы по сюжетной картине, набору картинок с последовательностью развивающимся действием;

Связно, выразительно, последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения.

Использовать монологическую и диалогическую форму речи.

Составлять рассказы и события из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.

Составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.

Высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.

Рассмотрим требования к диалогической речи

Ранний возраст - понимание речи окружающих и использование активной речи детей как средства общения

Младший дошкольный - возраст выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на вопросы

задавать вопросы по поводу ближайшего окружения (Кто? Что? Где? Что делает? Зачем?)

Средний дошкольный возраст - вступать в общение со взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их

рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях

Старший дошкольный возраст -- участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника

формулировать и задавать вопросы

формирование культуры общения

«Слово воспитателя, не согретое теплотой его убеждения, не будет иметь никакой силы»

К.Д.Ушинский

Работа по развитию связной речи трудоемка и почти всегда полностью ложится на плечи педагогов. Большое влияние на речь детей оказывает воспитатель. Педагог должен воспитывать свою речь.

В связи с этим существуют требования к речи педагогов

Эмоциональность

Выразительность

Ясность (понятность для окружающих)

Логичность (последовательное изложение мысли)

Содержательность (хорошее значение предмета о котором говорится)

Точность

Правдивое изображение окружающей действительности, подбор слов и словосочетаний, наиболее подходящих данному содержанию)

«Подготовка к публичным выступлениям взрослого человека должна начинаться с раннего возраста.»

Е.И. Тихеева

ГБДОУ « Детский сад № 91 комбинированного вида»

Доклад – презентация на тему:

« Формы работы по развитию связной речи детей дошкольного возраста»

Подготовила:

Воспитатель 1 категории

Кулик Е.И

Развитие связной речи дошкольников

Учить ребенка рассказывать - это значит формировать его связную речь. Эта задача входит как составная в общую задачу развития речи детей дошкольного возраста.

Следует подчеркнуть, что овладение связными формами высказываний - сложный и длительный процесс, требующий умелого педагогического воздействия и руководства.

Развитие связной речи ребенка - дошкольника происходит в процессе повседневной жизни и на занятиях.

Исследователями установлено, что в дошкольном возрасте легче осваивается правильное построение отдельных предложений, но значительно труднее дети овладевают различными формами связи и согласования фраз и частей рассказа, могут слабо сохранять смысловые связи между частями рассказа.

Очень важно учить ребенка строить свою речь таким образом, чтобы она была понятна слушателю, т.е. воспитывать ориентировку на слушателя.

В младших группах проводится подготовительная работа по обучению рассказыванию. Особое внимание уделяется формированию навыков разговорной речи: дети учатся слушать воспитателя, высказываться в присутствии товарищей. Отвечая на вопросы педагога, ребенок может описать предмет, игрушку, картинку. Занятия проводятся в игровой форме.

В средней и старшей группе на занятиях также используются различные предметы, игрушки и картинки. Но в этом возрасте дети уже начинают овладевать основными видами монологической речи. С ними проводят специальные занятия по пересказу, а начиная со старшей группы - по рассказыванию на темы из личного опыта.

Важно, чтобы дети говорили о хорошо знакомых предметах и их явлениях. Тогда их речь становится связной и свободной.

Задача воспитателя - научить дошкольника правильно начинать рассказ на выбранную тему и передавать его живо, интересно, логически последовательно. Необходимость в логической последовательности повествования очень часто вызывает у ребенка затруднения. В процессе обучения следует добиваться, чтобы все части рассказа были взаимосвязаны и взаимообусловлены.

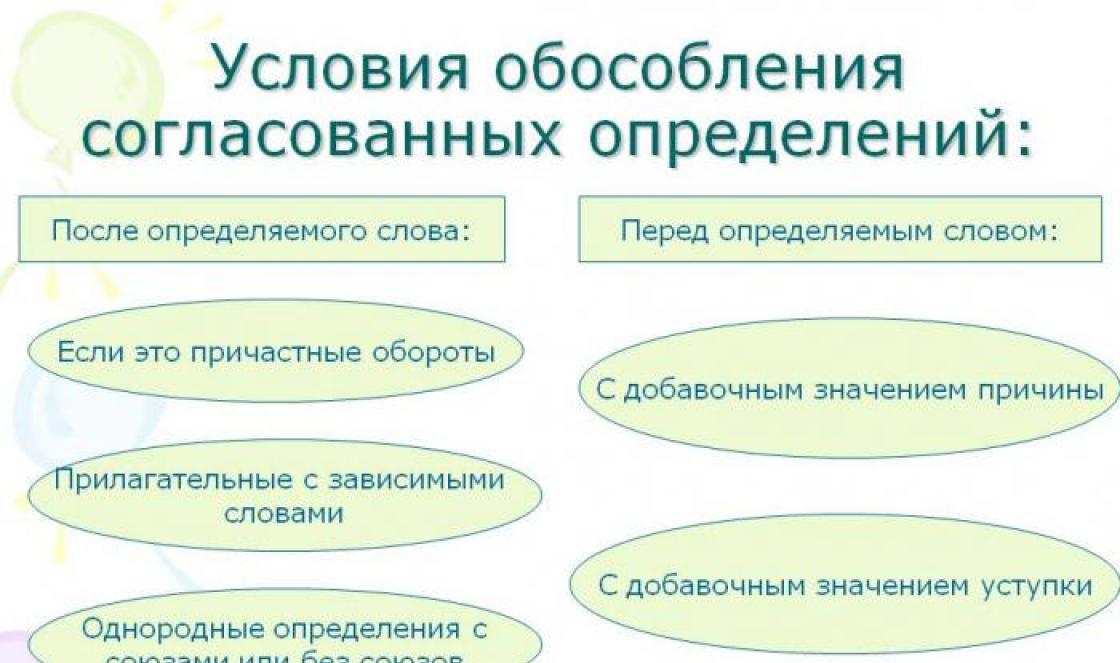

Важным условием для развития связной речи является правильно поставленная словарная работа и формирование грамматических навыков, т. к. характерные недостатки детских рассказов - однообразие используемых синтаксических конструкций, повторение одних и тех же слов, частей предложения и даже целых фраз. Воспитатель помогает детям овладевать языковым материалом, характеризующим качественные стороны предметов и явлений (прилагательные и причастия в роли определений), обозначающим отношения предметов по месту и времени, а также причинные и причинно - следственные связи (наречия, предлоги, союзы). Кроме того педагог учит детей пользоваться словарным материалом, характеризующим уровень обобщения.

Не менее важно постоянно уделять внимание формированию навыков построения предложения. Работа над предложением включает следующие задачи: развитие умения составлять простые распространенные предложения, пользоваться предложениями с однородными членами, сложными предложениями с сочинением и подчинением.

Целенаправленная работа по развитию связной речи должно проводиться с самого раннего возраста. На третьем году жизни большое место отводится слушанию и последующему воспроизведению коротких рассказов, стихов, а также потешек и других фольклорных форм. Особенно важно систематически проводить рассказывание. Только при этом условии малыш приучается внимательно слушать, понимать, а затем и самостоятельно пересказывать.

Вначале один и тот же рассказ надо повторять несколько раз: как на одном и том же занятии, так и через небольшие интервалы - в два-три дня. В последующем, сохраняя основное содержание, рассказ следует усложнять в разных направлениях.

Для того чтобы научить ребенка понимать рассказ и выработать умение пересказывать, нужно организовать совместное рассказывание. Сначала следует побуждать ребенка повторять за воспитателем слова и фразы, затем задавать вопросы и учить отвечать на них, позднее просить его рассказывать самостоятельно. В этом случае взрослому нужно самому вести рассказ вслед за ребенком, повторяя то, что он сказал, и обязательно добавляя упущенное.

Развитие речи происходит и во время различных режимных моментов, и в самостоятельной игре детей. Рекомендуется давать детям речевые образцы, объясняя, что и как надо делать и почему именно так, а не иначе. Иногда необходимо задавать вопросы, побуждать ребенка к речевой деятельности.

В случае отсутствия систематических занятий контакт между детьми и воспитателем практически не устанавливается. Дети общаются только между собой, но очень бедно по содержанию. Резко меняют содержание общения занятия, проводимые по плану. Общение становится регулярным, малыши стремятся привлечь к своей деятельности воспитателя.

Методические приемы для развития речи на 3-м году жизни:

1)не только называние предметов, но и подробные объяснения о назначении предметов, сравнение того, что малыш уже видел и нового;

2)приём поручений;

3)повторение за ребенком слов и в случае неправильного произнесения предложение образца взрослого

4)приём вопросов;

5)приёмы договаривания и подсказывания нужного слова.

Умелое использование этих приёмов способствует своевременному развитию речи детей.

Развитие навыков разговорной речи состоит в том, что дети учатся слушать и понимать речь взрослого, отвечать на его вопросы, высказываться в присутствии других детей, слушать друг друга.

В среднем и старшем дошкольном возрасте дети овладевают основными типами монологической речи - пересказом и рассказом.

Рассказ сравнительно с пересказом более сложный вид связной речи, поскольку создание нового текста сложнее воспроизведения готового литературного произведения. Развитие связной речи детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с несложной фабулой и доводится до самостоятельного творческого рассказывания.

План занятия по пересказу во всех возрастных группах выглядит так: первичное чтение произведения, беседа по вопросам, повторное чтение, пересказ. Важным методическим приёмом являются вопросы воспитателя. В начале повествования они напоминают детям логику повествования, взаимосвязь и взаимодействие персонажей; в процессе пересказа вопросы дополняют или уточняют детский пересказ; после пересказа помогают проанализировать его. В методической литературе предлагается широко использовать план пересказа.

Указания педагога тоже важный методический приём. Он используется, если ребенок забыл текст или отдельное слово. Указания помогают ребенку понять или уточнить смысл того или иного выражения, словосочетания, слова, а также развивают выразительность речи при пересказе.

С детьми младшего дошкольного возраста проводится большая подготовительная работа, целью которой является выработка умений слушать, отвечать на вопросы, включать в рассказ воспитателя слова и отдельные предложения. Обучение начинается с простого воспроизведения хорошо знакомых сказок, построенных на повторе. Наиболее эффективным методическим приемом является такой, когда дети включаются в повторный рассказ воспитателя, повторяя 1-2 слова или целое предложение. Рассматривание иллюстраций лучше проводить до или после чтения.

При обучении пересказу детей среднего возраста решаются более сложные задачи: детей учат не только рассказывать короткие, хорошо известные сказки и рассказы, но и выразительно передавать разговор действующих лиц, слушать пересказы других детей и замечать в них несоответствие тексту. Главное в обучении пересказу в средней группе - помочь детям осмыслить логические связи произведения, понять его смысл. Основным методическим приемом являются вопросы воспитателя.(1группа вопросов - вопросы, помогающие осмыслению произведения; 2группа вопросов -вопросы, помогающие вспомнить последовательность событий, логику сюжета). Широко используется совместный пересказ воспитателя и ребенка. Помощь педагога - напоминание слова, фразы. Это обеспечивает плавность пересказа, предупреждает разрывы произведения на отдельные куски и фразы. Важным методическим приемом является оценка детского пересказа. Тут её проводит воспитатель.

В работе с детьми старшего дошкольного возраста следующие новые задачи обучения пересказу литературных произведений: уметь связно, последовательно, выразительно и грамматически правильно передать содержание рассказа или сказки без помощи вопросов взрослого, близко к тексту, используя авторские слова и выражения. Старшие дошкольники привлекаются к оценке рассказов товарищей. Проведение обсуждений должно научить детей видеть хорошее и плохое в пересказе и одновременно воспитывать доброжелательное отношение к товарищу.

Составление рассказов по картине относится к рассказыванию с иллюстративным материалом. В детском саду используются как предметные картины («Куры», «Козы» и др.), так и сюжетные картины («Наша Таня», «Зимние развлечения» и др.)

Выделяют следующие виды занятий по обучению рассказыванию по картине: 1)составление описательного рассказа по предметной картине; 2)составление описательного рассказа по сюжетной картине; 3)придумывание повествовательного рассказа по сюжетной картине; 4)составление рассказа по последовательной сюжетной серии картинок; 5)составление описательного рассказа по пейзажной картине и натюрморту.

В младшей группе осуществляется подготовительный этап обучения рассказыванию по картине. Дети ещё не умеют самостоятельно излагать свои мысли. Речь носит характер диалога с воспитателем. Основные задачи воспитателя в работе по картине сводится к следующему: 1)обучение детей рассматриванию картины, формирование умения замечать в ней самое главное; 2)постепенный переход от занятий, когда дети перечисляют изображенные предметы и объекты, к занятиям, упражняющим в связной речи (ответы на вопросы и составление небольших рассказов).

Характерные особенности занятий по картине с детьми мл. возраста: а)чередование хоровых и индивидуальных ответов; б) обязательное наличие эмоциональных и игровых приемов; в)использование литературных и художественных вставок.

В средней группе становится возможным подведение детей к составлению небольшого связного повествования. Сначала дети рассказывают по вопросам воспитателя. Это может быть коллективный рассказ детей или совместный рассказ воспитателя и ребенка. В конце занятия, как бы подводя итог всем высказываниям, педагог дает свой рассказ.

Затем можно перейти к рассказыванию по образцу. В средней группе дается образец для копирования. В конце года, если дети научились рассказывать по образцу, можно постепенно усложнить задание, подводя их к самостоятельному рассказыванию. Так воспитатель дает образец рассказа по одной картине, а дети рассказывают по аналогичной другой картине. Можно ввести рассказывание по плану. Можно подводить детей к составлению описательных рассказов по предметным или сюжетным картинкам. После этого можно перейти к рассказыванию по последовательной сюжетной серии картин. Формирующееся при этом умение составлять рассказ по готовой канве помогает постепенно подвести к самостоятельному составлению сюжетных рассказов.

В старшем возрасте имеются возможности для самостоятельного составления рассказов по разным картинам. В старшей группе роль воспитателя в процессе обучения меняется. Из непосредственного участника он становится как бы наблюдателем, вмешиваясь лишь в случае необходимости.

К рассказам детей старшего возраста предъявляются большие требования: точная передача сюжета, самостоятельность, образность, целесообразность использования языковых средств. Осознание ребенком задания является необходимым условием правильного его выполнения. И при этом велика руководящая роль воспитателя.

В старшей группе используются все виды рассказов по картине: описательный рассказ по предметной и сюжетной картинам, повествовательный рассказ, описательный рассказ по пейзажной картине и натюрморту. Можно широко применять рассказ по серии сюжетных картинок, где требуется последовательный рассказ с началом, кульминацией и развязкой. Очень важно научить детей видеть не только то, что нарисовано на картине, но вообразить предыдущие и последующие события. Можно учить оценивать рассказы товарищей по содержанию.

Дети учатся оценивать основное в картине, придумывают ее название, рассказывают про детали, фон, пейзаж.

Рассказывание по игрушке.

В младшей группе происходит рассматривание игрушки, затем описание по вопросам педагога. Затем педагог делает обобщение.

В средней группе дети постепенно подходят к составлению самостоятельных описательных рассказов по игрушкам. Наиболее эффективным приемом является образец, который дается на каждом занятии. Во второй половине года дети начинают составлять рассказы по плану воспитателя. Далее можно предложить составить сюжетный рассказ по набору игрушек.

В старшем дошкольном возрасте занятия по развитию связной речи с использованием игрушек разнообразны: описание игрушки, сюжетный рассказ по набору игрушек, сюжетный рассказ по одной игрушке.

Рассказы из опыта вводятся в средней группе. Обучение рассказыванию начинают с коллективного рассказа. Важным приемом является направление педагогом внимания на то, чтобы вспомнить какие - то события и передать их в рассказе. Важным является и рассказ образец педагога. В конце года образец педагога в виде начала рассказа

В старшей группе повышается роль занятий, на которых составляются рассказы без наглядного материала. И в старших группах широко распространенным приемом является образец воспитателя и его указания.

В творческих рассказах ребенок может научиться умению связно излагать свои мысли и сочинять рассказы только путем систематического обучения, путем постоянных упражнений. Существуют различные варианты творческих рассказов: 1)придумывание продолжения и завершения рассказа;2)придумывание рассказа или сказки по плану воспитателя; 3)придумывание рассказа по теме, предложенной воспитателем(без плана);4)придумывание рассказа или сказки на самостоятельно выбранную тему.

Связная речь дошкольников – основной показатель, по которому судят об их уровне развития, широте кругозора. Потому, как высказывается ребенок на различные темы, можно предположить, насколько успешным окажется его дальнейшее обучение, как сложится его общение со сверстниками. Очень важно с раннего возраста научить ребенка выражаться четко, грамотно, уметь определить главное во время игры, в рассказе или споре.

Основными направлениями работы педагогов ДОУ становятся:

- Развитие у дошкольников связной разговорной речи, освоение словаря. Ребята должны уметь пользоваться родным языком в соответствии с ситуацией, употреблять слова уместно, в соответствии с контекстом.

- Формирование у детей начальных понятий о грамматическом строе, звуковой культуре речи. О теории словообразования они узнают позднее, но уже сейчас должны следить за правильным произношением, построением слова, фразы.

- Воспитание интереса к литературе, художественному слову, а через него – любви к родному языку, отечеству.

Основные проблемы в речи детей

Речь у дошкольников выступает не только средством общения, она является критерием их физического здоровья, уровня культурной среды, где они воспитываются.

У очень многих детей отмечается недостаточный словарный запас, они употребляют при общении некорректные слова и выражения, их речь в основном состоит из простых предложений, которые построены грамматически неправильно. Они не способны сформулировать четкий и понятный вопрос, дать развернутый однозначный ответ. Дошколята с трудом пересказывают прочитанный текст, не могут логически обосновать свои же выводы. Хромает также умение пользоваться интонацией, темпу и громкости голоса значения не придается.

Сегодня от редкого ребенка дошкольного возраста можно услышать речь, изобилующую синонимами, образными описаниями. Наряду с тем, в условиях ФГОС существует четкое требование развивать качественную устную речь, вырабатывать навыки связно выражать мысли в процессе диалога или монологических высказываний.

Речь ребенка невозможно отделить от мира его мыслей. Базируется она на умении правильно грамматически и интонационно их выразить, расширении, активном использовании словарного запаса.

Развитие связной речи дошкольников

Овладение родным языком – главное, чему должен научиться ребенок в дошкольном возрасте. Основная функция речи в этот период – социальная, коммуникативная. С ее помощью малыш устанавливает связи с окружающими, осваивает общественные нормы поведения, что является непременным условием роста его личности.

Первые осмысленные слова в основном выражают потребности ребенка. Только к третьему году жизни словарный запас значительно возрастает. И уже в более старшем возрасте речь обособляется от практической деятельности.

От младших дошкольников воспитатель добивается, чтобы они охотно общались с окружающими, правильно облекали свои просьбы в словесную форму, понятно объяснялись, привыкали пользоваться принятыми формами речевого этикета: умели здороваться и прощаться, задавать вопросы о том, что их интересует.

Детишки среднего дошкольного возраста уже должны без затруднений разговаривать со взрослыми и ровесниками, давать ответы на вопросы, сами задавать их по различным поводам: об окружающих предметах, их свойствах и действиях с ними, своих взаимоотношениях, переживаниях.

Более старшие дети участвуют в коллективных беседах, их поощряют к самостоятельному рассказыванию. Старшие дошкольники способны к обобщению, уточнению, уровень речевой активности повышается. Они знают, как можно поприветствовать друг друга, кроме «здравствуйте!», не мешают разговору взрослых, могут поддержать беседу с незнакомцем, ответить на телефонный звонок, встретить, занять гостя.

Формирование связной речи

Программой ДОУ предусмотрено освоение воспитанниками монологов и диалогов. Эти два вида речи непосредственно влияют на их практическую деятельность, поскольку предполагают развитие тех умений, которые могут пригодиться при общении.

Для монолога важна произвольность. При объяснении или пересказе от ребенка требуется внимание к содержанию, форме изложения, умение правильно подобрать слова, которые выразили бы мысль наиболее точно.

Диалог, который подразумевает беседу нескольких людей, вопросы и ответы на них, эмоциональную составляющую, требует от маленьких собеседников соотносить свои вопросы и ответы с тем, что говорит оппонент, дополнять его или исправлять.

Трехлетки большей частью могут только отвечать на несложные вопросы. Четырехлетние воспитанники уже что-то пересказывают, составляют коротенький рассказ по картинке, но в большей степени пока копируют взрослых. Пяти- и шестилетние достигают больших высот в монологе, последовательны в пересказах, их сюжеты и описания более детальны, но свое эмоциональное отношение к предмету рассказа они пока неспособны ярко выразить.

От простых навыков диалога у самых младших воспитатель постепенно доводит до богатой образности, самостоятельного творчества в рассказе.

Эффективные методы и приемы работы

Современные дети часто перегружены информацией, поэтому в задачу воспитателя входит сделать процесс обучения не только развивающим, но занимательным, интересным. Думающие педагоги наряду с традиционными методами всегда стараются задействовать факторы, которые облегчат процесс формирования связной речи.

Один из них – наглядность. Во время разглядывания предметов, картин детям легче сосредоточиться на характерных признаках изучаемого материала, тех действиях, которые с ними можно произвести.

Еще один из вспомогательных факторов – составление плана. Предварительно составляется некая схема, в соответствии с которой каждый конкретный элемент высказывания располагается в определенном порядке.

Одним из эффективных приемов, позволяющим детям успешно овладеть знаниями о мире, особенностях природных объектов, положительно влияющим на запоминание, сохранение, последующее изложение информации является мнемотехника. Развитие речи с ее помощью происходит от простого к сложному. Дети начинают работать с мнемоквадратами, потом с мнемодорожками, постепенно переходя к использованию мнемотаблиц. Последние выступают в качестве дидактического материала во время занятий, помогают воспитанникам:

- сделать богаче словарный запас;

- придерживаться определенной последовательности при пересказе литературного произведения;

- легко заучивать стихотворные, прозаические формы;

- самостоятельно составлять рассказы, отгадывать загадки.

Наглядная схема на мнемотаблице подсказывает ребенку, чем начать, как продолжить рассказ, к каким уточнениям прибегнуть, чем закончить. Содержание мнемотаблицы вариативно, зависит от возраста воспитанников.

У самых младших дошкольников мнемотаблицы оставляют в памяти зеленую елочку, красное яблочко. Позднее образы усложняются. Изображение персонажей сказки для ребят старших групп может быть очень схематичным, условно-наглядным. Графический вид лисы, например, – оранжевый треугольник с кругом, а медведь – просто большой коричневый овал. Чтобы яркость изображений не отвлекала внимание старших детей, для них таблицы делают вовсе в одном цвете.

Работа по становлению связной речи у проблемных детей

Специалисты установили, что у детей с проблемами в развитии очень часто наблюдаются трудности с языком. Для нарушений речи у дошкольников с ОНР характерны:

- отсутствие последовательности изложения;

- наличие смысловых пропусков;

- использование очень простых или искаженных фраз;

- бедность лексического запаса;

- грубые грамматические ошибки;

- дети с любой степенью ОНР испытывают затруднения с монологической речью.

Не всегда неправильно построенные фразы, пропуски или замена местами слогов в словах являются признаком отставания в развитии. Мамы и бабушки годы спустя будут вспоминать, как любимый сын и внук лепетал «аизях» вместо «на лыжах», «памихаселька» вместо «парикмахерская». Но если такая картина продолжает умилять родителей, когда ребенку уже не 2 года, а 4 или 6, это неправильно.

Если вечерами у родителей не находится времени для чтения сказок, обсуждения их героев с ребенком, члены семьи замечают, что чадо испытывает трудности при ответах на вопросы, неспособно составить небольшой рассказ по картинке, искажает в произношении звуки, обозначенные буквами русского алфавита, это должно быть сигналом для обращения к логопеду.

Задачей родителей, воспитателей является не только накормить детей, привить им навыки гигиены. Для их успешного будущего необходимо создать речевую развивающую среду. Одна из важнейших составляющих ее – правильная речь самих взрослых, точная, логичная, чистая и выразительная.

Чтобы воспитанники могли овладеть речевыми навыками, им необходимо активно общаться в семье, в ДОУ, принимать участие в играх сверстников во дворе. Это позволит детям развиваться, фантазировать, совершенствовать коммуникативные умения, сформировать грамотную структуру речи. Родители и педагоги должны сопроводить ребенка, помочь ему, не афишируя своего руководства.

Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение и взаимопонимание. Следовательно, основной характеристикой связной речи является ее понятность для собеседника.

Связная речь отражает логику мышления ребенка, его умение обдумывать воспринимаемое и умение выразить в правильной форме.

Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее законченные отрезки, связанные и объединенные между собой темой.

Связная речь - развернутое высказывание определенной темы, которое осуществляется последовательно, логично, подробно, грамматически правильно и образно.

Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе.

2.Диалогическая речь представляет собой естественную форму языкового общения, классическую форму речевого общения. Главной особенностью диалога является чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Диалог сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Речь в нем может быть неполной, сокращенной. Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; кратковременное предварительное обдумывание. Связность диалога обеспечивается двумя собеседниками. Диалогическая речь отличается непроизвольностью, реактивностью, протекает в определенной ситуации. В диалоге часто используются шаблоны и клише, речевые стереотипы, устойчивые формулы общения, привычные, часто употребляемые и как бы прикрепленные к определенным бытовым положениям и темам разговора (Л. П. Якубинский). Речевые клише облегчают ведение диалога.

Монологическая речь – связное, логически последовательное высказывание, протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей, является более сложным, произвольным, более организованным видом речи. Она имеет более сложное строение, выражает мысль одного человека. Поэтому высказывание более полное, более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное обдумывание высказывания. Используются также неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно. Для монолога характерны: литературная лексика; развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); связность монолога обеспечивается одним говорящим.

Эти две формы речи отличаются и мотивами . Монологическая речь стимулируется внутренними мотивами, и ее содержание и языковые средства выбирает сам говорящий. Диалогическая речь стимулируется не только внутренними, но и внешними мотивами (ситуация, в которой происходит диалог, реплики собеседника).

Несмотря на существенные различия, диалог и монолог взаимосвязаны друг с другом. В процессе общения монологическая речь органически вплетается в диалогическую, а монолог может приобретать диалогические свойства.

Взаимосвязь диалогической и монологической речи особенно важно учитывать в методике обучения детей родному языку. Очевидно, что навыки и умения диалогической речи являются основой овладения монологом. В ходе обучения диалогической речи создаются предпосылки для овладения повествованием, описанием. Этому помогает и связность диалога: последовательность реплик, обусловленная темой разговора, логико-смысловая связь отдельных высказываний между собой. В раннем детстве формирование диалогической речи предшествует становлению монологической, а в дальнейшем работа по развитию этих двух форм речи протекает параллельно.

3 .Развитие обеих форм связной речи играет ведущую роль в процессе речевого развития в детском саду. Связная речь отражает все достижения ребенка в овладении родным языком, его звуковым строем, словарным составом, грамматическим строем.

Значение связной речи для развития детей:

Развивает мышление (речь и мышление тесно связаны)

Обеспечивает социальные связи (общение, определение норм поведения)

Влияет на эстетическое воспитание (детские пересказы, сочинения влияют на образность, выразительность речи)

4. Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми.

В подготовительном периоде развития речи, на первом году жизни , в процессе непосредственно-эмоционального общения со взрослым закладываются основы будущей связной речи.

Ребенок овладевает своим голосовым аппаратом, начинает понимать речь окружающих. На основе понимания, сначала очень примитивного, начинает развиваться активная речь детей. Ребенок подражает звукам и звукосочетаниям, которые произносит взрослый, сам привлекает внимание взрослого к себе, к какому-нибудь предмету. В этом зарождается намеренность голосовой реакции, ее направленность на другого человека, формируются речевой слух, произвольность произнесения (С. Л. Рубинштейн, Ф. А. Сохин).

К концу первого – началу второго года жизни появляются первые осмысленные слова, но они часто выражают желания и потребности ребенка. Только во второй половине второго года жизни слова начинают служить для малыша обозначениями предметов. С этого момента ребенок приобретает возможность с помощью речи вступать в сознательное общение со взрослым. Слово для него имеет смысл целого предложения. Постепенно появляются первые предложения, сначала из двух, а к двум годам из трех и четырех слов. К концу второго года жизни ребенка слова начинают грамматически оформляться. Дети выражают свои мысли и желания более точно и ясно. Речь в этот период выступает в двух основных функциях; как средство установления контакта и как средство познания мира. Несмотря на несовершенство звукопроизношения, ограниченность словаря, грамматические ошибки, она является средством общения и обобщения.

На третьем году жизни быстро развиваются как понимание речи, так и активная речь, резко возрастает словарный запас, усложняется структура предложений. Дети пользуются самой простой, естественной и первоначальной формой речи – диалогической , которая сначала тесно связана с практической деятельностью ребенка и используется для налаживания контактов внутри совместной предметной деятельности. Она состоит в прямом обращении к собеседнику, содержит выражение просьбы и помощи, ответы на вопросы взрослого. Такая грамматически малооформленная речь маленького ребенка ситуативна. Ее смысловое содержание понятно лишь в связи с ситуацией. Ситуативная речь больше выражает, чем высказывает. Контекст заменяют жесты, мимика, интонация. Но уже в этом возрасте дети учитывают в диалоге при построении своих высказываний то, как их поймут партнеры. Отсюда остановки в начатом предложении.

От исключительного преобладания ситуативной речи ребенок переходит к речи контекстной. Появление контекстной речи определяется задачами и характером его общения с окружающими. Переход от ситуативной речи к контекстной, по мнению Д. Б. Эльконина, происходит к 4– 5 годам . Изменение образа жизни ребенка, усложнение познавательной деятельности, новые отношения со взрослыми, появление новых видов деятельности требуют более развернутой речи, а прежние средства ситуативной речи не обеспечивают полноты и ясности высказывания. Возникает речь контекстная.

Переход к контекстной речи тесно связан с освоением словарного состава и грамматического строя родного языка, с развитием умения произвольно использовать средства языка. С усложнением грамматической структуры речи высказывания становятся все более развернутыми и связными.

В младшем дошкольном возрасте речь связана с непосредственным опытом детей, что отражается на формах речи. Для нее характерны неполные, неопределенно-личные предложения, состоящие часто из одного сказуемого; названия предметов заменяются местоимениями. В рассказах ребенка переплетаются факты из материала на заданную тему с всплывающими на поверхность фактами из личного опыта.

Ситуативность речи не является абсолютной принадлежностью возраста ребенка. У одних и тех же детей речь может быть то более ситуативной, то более контекстной. Это определяется задачами и условиями общения.

Вывод А. М. Леушиной нашел подтверждение в исследовании М. И. Лисиной и ее учеников. Ученые доказали, что уровень речевого развития зависит от уровня развития общения у детей. Форма высказывания зависит от того, как понимает ребенка собеседник. Речевое поведение собеседника влияет на содержание и структуру речи ребенка. Например, в общении со сверстниками дети в большей мере используют контекстную речь, поскольку им надо что-то объяснить, в чем-то убедить. В общении со взрослыми, легко понимающими их, дети чаще ограничиваются ситуативной речью.

Наряду с монологической речью продолжает развиваться и диалогическая речь. В дальнейшем обе эти формы сосуществуют и используются в зависимости от условий общения.

Дети 4 – 5 лет активно вступают в разговор, могут участвовать в коллективной беседе, пересказывают сказки и короткие рассказы, самостоятельно рассказывают по игрушкам и картинкам. Вместе с тем их связная речь еще несовершенна. Они не умеют правильно формулировать вопросы, дополнять и поправлять ответы товарищей. Их рассказы в большинстве случаев копируют образец взрослого, содержат нарушения логики; предложения внутри рассказа часто связаны лишь формально (словами еще, потом),

В старшем дошкольном возрасте дети способны активно участвовать в беседе, достаточно полно и точно отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Характер диалога детей зависит от сложности задач, решаемых в совместной деятельности.

Совершенствуется и монологическая речь: дети осваивают разные типы связных высказываний (описание, повествование, отчасти рассуждение) с опорой на наглядный материал и без опоры. Усложняется синтаксическая структура детских рассказов, увеличивается количество сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Вместе с тем у значительной части детей эти умения неустойчивы. Дети затрудняются в отборе фактов для своих рассказов, в логически последовательном их расположении, в структурировании высказываний, в их языковом оформлении.

.Диалог – сложная форма социального общения , т.к необходимо одновременно обдумывать свои реплики, ясно выражать свои мысли, менять тему, следить за тоном, нормами произношения отвечать собеседнику, понимать его. Участие в диалоге требует сложных умений.

В группах раннего возраста ставится задача развития понимания речи окружающих и использования активной речи детей как средства общения. Детей учат выражать просьбы и желания словом, отвечать на некоторые вопросы взрослых (Кто это? Что делает? Какой? Какая?). Развивают инициативную речь ребенка, побуждают его обращаться к взрослому и детям по различным поводам, формируют умение задавать вопросы.

В младшем дошкольном возрасте воспитатель должен добиваться, чтобы каждый малыш легко и свободно вступал в общение со взрослыми и детьми, учить детей выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на вопросы взрослых, подсказывать ребенку поводы для разговоров с другими детьми. Следует воспитывать потребность делиться своими впечатлениями, рассказывать о том, что сделал, как играл, привычку пользоваться простыми формулами речевого этикета (здороваться, прощаться в детском саду и семье), поощрять попытки детей задавать вопросы по поводу ближайшего окружения (Кто? Что? Где? Что делает? Зачем?).

В среднем дошкольном возрасте детей приучают охотно вступать в общение со взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их по поводу предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, поддерживают стремление рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях. Воспитатель больше внимания уделяет качеству ответов детей: учит отвечать как в краткой, так и в распространенной форме, не отклоняясь от содержания вопроса. Постепенно он приобщает детей к участию в коллективных беседах, где требуется отвечать только тогда, когда спрашивает воспитатель, слушать высказывания товарищей. Продолжается воспитание культуры общения.

В старших группах следует учить более точно отвечать на вопросы, объединять в распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному, кратко и распространенно. Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Особое внимание необходимо уделять умениям формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услышанным строить ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения других людей.

Следует поощрять разговоры по поводу вещей, не находящихся в поле зрения ребенка, содержательное речевое общение детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных кинофильмов.Cтаршие дети должны владеть разннобразными формами речевого этикета.

Большое место во всех возрастных группах занимает формирование культуры общения. Детей учат называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми именами (Таня, Танюша) во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику; разговаривать без крика, но достаточно громко, чтобы собеседнику было слышно; не вмешиваться в разговор взрослых; быть общительными и приветливыми.

Уверенность в своих силах, целеустремленность, нахождение своего места в обществе - все это напрямую связано с развитостью речи, умением правильно и четко выражать свои мысли. Связная речь - это объединение фрагментов, обозначающих одну конкретную тему и несущих единую смысловую нагрузку.

При рождении у ребенка заложены задатки речи. Главное задание взрослых и педагогов - правильно их развить. Ведь сформированная связная речь ребенка - залог будущего успешного развития личности. Что же означает это понятие? Связная речь - это умение формулировать и излагать свои мысли.

Виды речи

Выделяют два основных вида связной речи:

- Монологическая.

- Диалогическая.

Первая требует больших навыков общения. От того, насколько правильно выражена мысль, зависит, как окружающие ее поймут. От рассказчика требуется хорошая память, правильное применение речевых оборотов, развитое логическое мышление, чтобы повествование звучало последовательно и четко.

При диалоге обычно не применяются сложные словесные обороты. Речь не имеет четкой логичной последовательности. Направление беседы может меняться произвольно и в любом направлении.

Закладка речевых навыков

Формирование связной речи происходит в несколько этапов.

1-й этап - подготовительный, от 0 до 1 года. На данном этапе малыш знакомится со звуками. Свои первые недели он просто слушает взрослую речь, при этом у него формируется пассивный набор звуков, им издаются первые крики. Позже появляется лепет, который состоит из произвольно произнесенных звуков.

В этот же период ребенку показывают предметы и называют характеризующие их звуки. Например: часы - тик-так, водичка - кап-кап. Позже малыш реагирует на название предмета и ищет его взглядом. К концу первого года кроха произносит отдельные слоги.

2-й этап - предшкольный, от года до трех. Сначала ребенок произносит простые слова, обозначающие как предмет, так и действие. Например, словом «дай» малыш обозначает и предмет, и свои желания, и просьбу, поэтому и понимают его только близкие люди. Через некоторый период появляются простые предложения, ребенок начинает точнее выражать свои мысли. К трем годам в речи употребляются предлоги. Начинается согласование падежей и рода.

3-й этап - дошкольный, от 3 до 7 лет. Это период уже более осознанного формирования личности. Ближе к 7 годам сформирован речевой аппарат, звуки четкие, правильные. Ребенок начинает грамотно строить предложения, у него уже имеется и постоянно пополняется словарный запас.

4-й этап - школьный, от 7 до 17 лет. Главная особенность развития речи на данном этапе по сравнению с предыдущим — это ее сознательное усвоение. Дети овладевают усваивают грамматические правила построения высказываний. Ведущая роль при этом принадлежит

Данные этапы не имеют строгих, четких границ. Каждый из них плавно переходит в последующий.

Развитие связной речи дошкольников

После начала хождения в садик у ребенка меняется окружение и вместе с ним - форма речи. Поскольку до 3 лет малыш постоянно находится рядом с близкими ему людьми, то все общение построено на его просьбах к взрослым. Присутствует диалогическая взрослые задают вопросы, а ребенок отвечает. Позже у малыша появляется желание поведать о чем-то, передать свои ощущения после прогулки, при этом слушателями уже могут быть не только близкие люди. Так начинает закладываться монологическая форма речи.

Вся речь является связной. Однако формы связности с развитием меняются. Представленная ребенком связная речь - это умение рассказать так, что услышанное становится понятным на основе своего собственного содержания.

Составляющие речи

Речь можно разделить на две составляющие: ситуативную и контекстную. Выражая свои мысли или описывая ситуацию, человек должен строить монолог так, чтобы слушателю было понятно, о чем идет разговор. Дети же сначала не способны описать ситуацию, не уточнив конкретных действий. Взрослому, слушая рассказ, сложно понять, о чем разговор, не зная ситуации. Таким образом, первой формируется ситуативная связная речь дошкольников. При этом полностью исключить присутствие контекстной составляющей нельзя, поскольку такие моменты речи всегда взаимосвязаны.

Контекстная речь

Освоив ситуативную составляющую, ребенок начинает овладевать контекстной. Сначала детей насыщена местоимениями «он», «она», «они». При этом бывает непонятно, к кому конкретно они относятся. Для характеристики предметов применяется понятие «такой» и активно дополняется жестами: руками показывается, какой такой, например большой, маленький. Особенность такой речи в том, что она больше выражает, чем высказывает.

Постепенно ребенок начинает выстраивать речевой контекст. Это становится заметным при исчезновении из разговора большого количества местоимений и замене их на существительные. Связная речь определяется логичностью мыслей человека.

Нельзя овладеть связностью и при этом не иметь логики. Ведь речь напрямую зависит от мыслей. Связная речь - это последовательность и логичность мыслей, выраженных вслух и объединенных в грамматически правильные предложения.

По разговору ребенка понятно, насколько развита у него логика и какой присутствует словарный запас. При нехватке слов даже логически правильно построенная мысль вызовет трудности высказывания вслух. Поэтому речь должна быть развита в комплексе: логика, память, богатый словарный запас. Все должно быть гармонично.

Основные виды формирования связной речи

Развитие связной речи у детей происходит с помощью различных методик. Основные из них:

- Развитие навыков диалога.

- Пересказ.

- Рассказ по картинкам.

- Составление описательных рассказов.

Первый вид ведения беседы, который осваивает ребенок, - Детей учат:

- Слушать и понимать речь взрослого.

- Общаться с другими детьми.

- Строить диалог с помощью ответов на вопросы.

- Повторять слова, фразы за воспитателем.

Детей в возрасте 4-7 лет обучают простым формам построения монолога.

Пересказ требует от ребенка внимательности и усидчивости. Для начала происходит подготовка к пересказу, потом воспитатель читает текст, и после этого дети отвечают на вопросы, связанные с прочтенным материалом. Составляется план пересказа, затем воспитателем снова читается рассказ, и начинается пересказ. Дети младшего делают почти все вместе с воспитателем. Старшие дети сами разрабатывают план пересказа. Тем самым поддерживают связь между логичностью и речью.

Картинки - инструмент развития связности

Обучение связной речи происходит с помощью картинок. Рассказ по картинкам облегчает обычный самостоятельный пересказ. Поскольку ход рассказа изображен на рисунках, не требуется запоминать все. Для младшего дошкольного возраста используются поштучные картинки с изображенными на них предметами. Дети, отвечая на вопросы воспитателя, описывают изображение.

С 4 лет ребенка учат составлять рассказ по картинке. Это требует такой подготовки:

- Рассматривание картинки.

- Ответы на вопросы воспитателя.

- Рассказ воспитателя.

- Рассказ детей.

В процессе рассказа воспитатель подсказывает опорные слова. Он контролирует правильное направление речи. К 5 годам детей учат составлять план и по нему рассказывать. В 6-7 лет ребенок способен акцентировать внимание на заднем плане картинки, описать пейзаж, незначительные, на первый взгляд, детали. Рассказывая по картинке, ребенок, опираясь на изображение, должен поведать, что произошло перед показанными событиями и может произойти после.

Воспитатель своими вопросами намечает сюжетную линию, которая выходит за границы картинки. При рассказе ребенка необходимо следить за правильным грамматическим построением предложения, за достаточным словарным запасом.

Особое внимание надо уделить рассказам по пейзажным картинкам. Поскольку тут требуется умение употреблять слова в переносном смысле, делать сравнения, употреблять синонимы и антонимы.

Рассказ-описание

Большое значение в развитии связной речи дошкольников играет и умение описывать конкретный предмет, ситуацию, время года.

В младшем дошкольном возрасте детей учат делать рассказ-описание по игрушке. Воспитатель задает вопросы и направляет рассказчика. Рассматриваются основные опорные слова, по которым ведется описание: размер игрушки, материал, цвет. Чем старше становится ребенок, тем самостоятельнее он рассказывает. Начинают проводить сравнительное описание предметов и живых объектов, двух разных объектов. Учат детей находить общие характеристики и противоположные. Составляются сюжетные рассказы, с включением в них описываемых предметов.

Также дети в старшем дошкольном возрасте рассказывают истории из личного опыта, описывают происходящие с ними ситуации, содержание просмотренных мультфильмов.

Методика связной речи - мнемотехника

Методика основана на использовании картинок. Все рассказы, стихи кодируются картинками, по которым потом и ведется рассказ. В основе методики лежит то, что дети в дошкольном возрасте больше опираются на зрительную память, чем на слуховую. Обучение происходит с помощью мнемодорожек, мнемотаблиц и схем-моделей.

Символы, которыми кодируются слова, максимально приближены к речевому материалу. Например, рассказывая про домашних животных, рядом с изображенными животными рисуют дом, а для диких животных - лес.

Изучение идет от простого к сложному. Дети рассматривают мнемоквадраты, позже - мнемодорожки с изображенными символами, значение которых им известно. Работа проходит поэтапно:

- Изучение таблицы.

- Кодирование информации, преобразование представленного материала из символов в образы.

- Пересказ.

С помощью мнемотехники усваивание речи у детей идет интуитивно. При этом у них появляется хороший словарный запас и умение связно вести монолог.

Уровни связности речи

После применения на практике различных методик в своей работе воспитатели проверяют уровень связной речи у детей. Если у некоторых ее развитие находится на нижнем уровне, к ним применяются другие методики, которые при работе с такими детьми будут более эффективными.

Связная речь дошкольников делится на три уровня:

- Высокий уровень - ребенок имеет большой словарный запас, грамматически и логически правильно строит предложения. Может пересказать рассказ, описать, сравнить предметы. При этом его речь последовательна, интересна по содержанию.

- Средний уровень - ребенок строит интересные предложения, имеет высокую грамотность. Сложности возникают при построении рассказа по заданной сюжетной линии, тут он может допускать ошибки, однако при замечаниях взрослых способен самостоятельно их исправить.

- Низкий уровень - у ребенка возникают трудности при построении рассказа по сюжетным линиям. Речь его непоследовательна и нелогична, допускаются смысловые ошибки из-за трудностей построения связей. Присутствуют

Заключение

Формирование связной речи детей - непрерывный процесс обучения воспитателем с помощью различных методик и игровых форм. В результате ребенок начинает связно и грамматически правильно выражать свои мысли, вести монолог, пользоваться литературными приемами.